L'Épopée de la Bohême Médiévale (900-1328) : Un Carrefour de Cultures et de Pouvoirs.

La Bohême, région située au cœur de l’Europe centrale, a joué un rôle déterminant dans l’histoire médiévale entre 900 et 1328. Cette période marque une transformation profonde de ses structures politiques, sociales et culturelles, façonnée par son positionnement géographique stratégique, entre les influences germaniques, slaves et chrétiennes.

I. La Bohême au carrefour des empires : de la principauté au royaume

L’héritage de la Grande Moravie : des racines communes à une rupture stratégique

Au IXe siècle, la Bohême est intégrée dans le monde slave, fortement influencé par l’empire de la Grande Moravie. Cette entité politique, marquée par un développement culturel et religieux significatif, joue un rôle central dans la diffusion du christianisme et de l’écriture glagolitique grâce à l’œuvre missionnaire des saints Cyrille et Méthode. Ces missionnaires introduisent également une première forme de centralisation politique et religieuse qui inspire les Premyslides, futurs dirigeants de la Bohême.

En 895, cependant, la Bohême choisit de rompre avec la Grande Moravie, affaiblie par les attaques des Magyars et des Francs. Cette rupture marque un tournant stratégique : les Premyslides se rapprochent du Royaume de Germanie pour bénéficier d’un soutien politique et militaire face aux menaces extérieures, posant ainsi les bases d’une alliance durable avec l’Occident.

Le rôle des Carolingiens : influence et rivalités

Sous l’ombre des Carolingiens, la Bohême adopte certains des modèles politiques et économiques qui structurent l’Europe occidentale. Les Carolingiens, soucieux d’étendre leur sphère d’influence sur les territoires slaves, utilisent la religion comme levier. Les princes bohémiens sont progressivement intégrés dans la sphère d’influence du Saint-Empire romain germanique, ce qui les place en position de médiateurs entre le monde slave et le monde latin.

Cependant, cette proximité suscite aussi des tensions. Les Premyslides doivent constamment négocier leur autonomie face aux velléités expansionnistes de leurs puissants voisins germaniques. Cette dynamique ambiguë – allégeance et résistance – définit les relations entre la Bohême et le Saint-Empire durant tout le Moyen Âge.

La montée des Premyslides : unification et consolidation du pouvoir

Les Premyslides émergent au IXe siècle comme une dynastie dominante, parvenant à unifier les tribus locales et à imposer une structure politique centralisée. Leur ascension repose sur leur capacité à combiner des alliances matrimoniales stratégiques et une diplomatie habile avec les puissances voisines.

Prague devient un centre névralgique du pouvoir politique. La construction du château de Prague au début du Xe siècle symbolise cette volonté des Premyslides de consolider leur autorité territoriale. Ce château, futur siège du pouvoir royal, incarne également le rôle central de la Bohême dans les échanges commerciaux entre l’Occident et l’Orient.

La christianisation : un vecteur d’unification politique

L’adoption du christianisme sous l’égide de l’Église latine joue un rôle clé dans la structuration de la Bohême en tant que principauté. Contrairement à la Grande Moravie, où le rite slavon dominait, les Premyslides favorisent le christianisme occidental, alignant ainsi leur territoire sur les intérêts du Saint-Empire et de Rome.

Le baptême du prince Bořivoj Ier (fin du IXe siècle) marque une étape décisive. En promouvant la foi chrétienne, les Premyslides unifient les populations disparates sous une identité commune tout en renforçant leur légitimité politique. Les monastères deviennent des centres de culture et d’administration, contribuant à la diffusion de l’écriture latine et au développement économique.

Saint Venceslas : le martyr et le mythe

Le règne de Saint Venceslas (921-935) est emblématique de cette période de transition. Prince pieux et réformateur, Venceslas promeut le christianisme tout en consolidant les institutions de la principauté. Sa politique d’allégeance au Saint-Empire romain germanique, notamment envers le roi Henri Ier de Germanie, garantit une relative stabilité politique.

Cependant, sa vision progressiste suscite des résistances internes, notamment de la part des élites païennes et de certains membres de sa propre famille. Son assassinat en 935, orchestré par son frère Boleslav, en fait une figure martyre. Venceslas est rapidement canonisé et devient le saint patron de la Bohême, symbolisant l’union entre foi chrétienne et souveraineté politique.

Les débuts d’une principauté solide : héritage de Venceslas

Après la mort de Venceslas, son frère Boleslav Ier (dit « le Cruel ») poursuit l’œuvre de centralisation tout en adoptant une politique plus agressive. Il élargit les frontières du territoire et renforce l’économie grâce à un contrôle accru des routes commerciales reliant la Baltique à la Méditerranée. Sous son règne, la Bohême s’affirme comme une principauté stable et influente dans la région, posant les fondements de sa future transformation en royaume.

Ottokar Ier de Bohême fait la paix avec son frère Vladislav, tableau historique du XIXe siècle.

L’accession au statut de royaume en 1198

Contexte géopolitique et tensions au sein du Saint-Empire romain germanique

À la fin du XIIe siècle, l’Europe centrale est le théâtre de tensions politiques majeures, notamment au sein du Saint-Empire romain germanique. La mort de l'empereur Henri VI en 1197 déclenche une guerre de succession entre Philippe de Souabe, issu de la maison des Hohenstaufen, et Otton de Brunswick, soutenu par le pape Innocent III. Ce conflit ouvre des opportunités pour les dirigeants locaux comme Ottokar Ier Premyslid, prince de Bohême.

Ottokar Ier exploite habilement cette situation en soutenant Philippe de Souabe contre Otton de Brunswick. En échange de son appui militaire et diplomatique, Philippe accorde à Ottokar le statut royal en 1198. Cette reconnaissance officielle marque un tournant pour la Bohême, qui gagne en autonomie tout en restant intégrée au système féodal du Saint-Empire.

Le statut de royaume : une reconnaissance de souveraineté

La reconnaissance du titre royal confère à Ottokar Ier un prestige considérable et renforce sa légitimité face aux nobles locaux. Bien que la Bohême reste formellement une partie du Saint-Empire, le titre de roi garantit une plus grande indépendance dans la gestion des affaires internes et des relations extérieures.

Le roi de Bohême obtient également des privilèges spécifiques, notamment le droit de participer à l’élection de l’empereur du Saint-Empire romain germanique. Ce statut élève la Bohême au rang des principales puissances régionales, lui permettant de jouer un rôle clé dans l’équilibre des forces européennes.

Une consolidation interne et un pouvoir renforcé

Le titre royal permet à Ottokar Ier de renforcer l'autorité centrale en Bohême, réduisant l'influence des aristocrates locaux qui, jusque-là, contestaient fréquemment le pouvoir princier. Par ailleurs, ce nouveau statut attire des artisans, des commerçants et des ecclésiastiques, favorisant le développement économique et culturel du royaume.

Prague, la capitale, bénéficie de cette dynamique et se développe en un centre politique et commercial d’importance stratégique. La ville devient un carrefour pour les routes commerciales reliant l’Europe occidentale, la mer Baltique et le monde byzantin.

Les relations avec le Saint-Empire romain germanique

L'alliance entre Ottokar Ier et Philippe de Souabe n’est pas sans compromis. En obtenant le titre royal, Ottokar s’engage à rester un vassal loyal du Saint-Empire. Cette relation implique la participation aux campagnes militaires impériales et le paiement d’un tribut symbolique.

Toutefois, la Bohême parvient à maintenir un équilibre subtil entre dépendance et autonomie. La monarchie bohémo-allemande qui se dessine à cette époque est caractérisée par une forte coopération, mais aussi par une volonté des Premyslides de préserver leurs prérogatives territoriales.

Une transition vers la dynastie prémyslide royale

L'élévation de la Bohême au rang de royaume ne se limite pas à un événement symbolique : elle inaugure une nouvelle ère pour la dynastie des Premyslides. Les successeurs d’Ottokar Ier, notamment son fils Venceslas Ier, consolident le pouvoir royal tout en renforçant la position de la Bohême dans les affaires internationales.

Le couronnement royal de 1198 devient un événement fondateur de l’histoire de la Bohême, inscrivant cette dynastie dans une lignée de souverains respectés et influents. Le prestige accru des Premyslides leur permet de mener des alliances dynastiques stratégiques avec d'autres cours européennes, consolidant ainsi leur légitimité et leur pouvoir.

II. Une société en mutation : structuration féodale et essor économique

L’établissement du système féodal en Bohême

À partir du XIe siècle, la Bohême s’insère progressivement dans le système féodal européen, empruntant aux modèles occidentaux pour structurer son organisation sociale et économique. Ce système repose sur une hiérarchie stricte où le roi délègue des pouvoirs aux seigneurs locaux en échange de leur loyauté et de services militaires. Ces derniers exercent leur autorité sur les terres et les paysans qui y travaillent, constituant ainsi le fondement de l’économie agricole.Les seigneurs bohémiens, bien que soumis au roi, acquièrent une influence significative. Ils contrôlent les routes commerciales traversant la région, perçoivent des taxes, et s’enrichissent grâce à l’essor économique. Cette aristocratie naissante devient un partenaire indispensable dans la consolidation du pouvoir royal, tout en représentant un contrepoids susceptible de limiter l’autorité du monarque.

Les monastères, moteurs de transformation sociale et économique

Les ordres religieux jouent un rôle clé dans l’organisation de la société féodale en Bohême. Les bénédictins et les cisterciens, notamment, sont à l’avant-garde de la réforme agraire et sociale. En introduisant des techniques agricoles avancées telles que l’assolement triennal et l’utilisation accrue de moulins hydrauliques, ils augmentent la productivité des terres. Ces innovations profitent à l’économie rurale, qui devient plus résiliente et prospère.

Les monastères ne se contentent pas d’améliorer l’agriculture : ils agissent également comme des centres culturels et éducatifs. Ils diffusent l’écriture latine, participent à la copie de manuscrits et favorisent la christianisation des campagnes. En Bohême, leur rôle dépasse le simple aspect religieux, s’étendant à la gestion économique et à l’administration locale.

L’affirmation de l’aristocratie : entre pouvoir local et rôle politique

Au fur et à mesure que le système féodal s’installe, l’aristocratie bohémienne gagne en puissance. Les familles nobles acquièrent des terres, construisent des châteaux et établissent des alliances matrimoniales stratégiques, non seulement entre elles, mais aussi avec les dynasties royales voisines. Leur pouvoir économique se traduit par une influence politique accrue, notamment dans les assemblées féodales où les seigneurs locaux peuvent contester ou négocier avec la monarchie.

Cette aristocratie joue également un rôle dans la défense du territoire. Les chevaliers bohémiens, en tant que vassaux du roi, participent aux campagnes militaires, que ce soit pour repousser les invasions extérieures ou pour renforcer l’influence de la Bohême dans les territoires voisins.

Le boom des mines d’argent : un moteur de croissance économique

Le XIIIe siècle marque un tournant économique majeur pour la Bohême grâce à l’exploitation des mines d’argent de Kutná Hora. Ces mines, parmi les plus riches d’Europe, deviennent une source inestimable de revenus pour la couronne et un pilier du développement économique. Le roi impose un monopole sur l’extraction et le commerce de l’argent, ce qui renforce la centralisation du pouvoir royal tout en favorisant la croissance économique.

La production de monnaie, notamment le gros de Prague, propulse la Bohême sur le devant de la scène économique européenne. Ce système monétaire stable attire les marchands et les investisseurs étrangers, transformant Prague et d'autres villes en carrefours commerciaux majeurs. Les richesses générées par ces activités financent également des projets ambitieux, comme la construction d’églises gothiques et de fortifications.

Le rôle des villes et des routes commerciales

L’essor économique s’accompagne d’une urbanisation croissante. Prague, déjà centre politique et religieux, devient une plaque tournante du commerce international. Les foires et marchés y prospèrent, attirant des marchands venus de tout le continent. Cette activité économique stimule également le développement d’autres villes comme Brno et Olomouc.

Les routes commerciales reliant la mer Baltique à l’Adriatique traversent la Bohême, renforçant son rôle stratégique dans les échanges entre l’Europe du Nord et du Sud. Les produits locaux, notamment les métaux précieux, s’échangent contre des biens de luxe tels que les tissus, les épices et les vins. La Bohême devient ainsi un acteur incontournable du commerce médiéval.

Conséquences sociales et culturelles de l’essor économique

L’enrichissement généré par l’exploitation des mines et le commerce transforme la société bohémienne. Une classe bourgeoise commence à émerger dans les villes, composée de marchands, d’artisans et de financiers. Cette classe urbaine, bien que subordonnée aux nobles, gagne en influence en participant au financement des infrastructures et en contribuant à la vie culturelle locale.

Le développement économique alimente également une effervescence culturelle. Les cathédrales gothiques, les universités et les œuvres artistiques témoignent de la prospérité de cette période. Les échanges commerciaux apportent non seulement des biens, mais aussi des idées et des innovations, favorisant ainsi une véritable renaissance culturelle en Bohême.

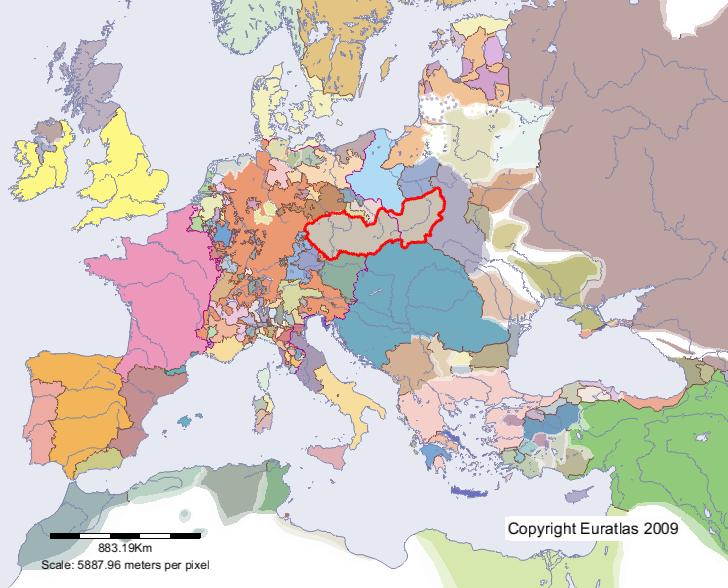

Euratlas Periodis Web - carte de Bohème en l'an 1300

Entre influences culturelles et politiques : l'âge d'or prémyslide

Le rayonnement culturel sous les Premyslides

L’âge d’or de la Bohême sous les Premyslides est marqué par un essor culturel sans précédent, qui jette les bases de l’éclat intellectuel et artistique du règne de Charles IV. Dès le XIIIe siècle, les Premyslides investissent dans la culture, favorisant l’émergence de la Bohême comme un centre artistique et spirituel en Europe centrale.

Les arts et l’architecture

Les souverains prémyslides encouragent la construction d’églises et de monastères qui allient les styles roman et gothique. Des monuments emblématiques tels que la basilique Saint-Georges à Prague ou l’église Sainte-Catherine d’Olomouc témoignent de cette période de créativité architecturale. Le style gothique, introduit au XIIIe siècle, s’épanouit particulièrement sous Ottokar II, avec des projets ambitieux comme la cathédrale Saint-Guy.

L’essor des manuscrits et des écoles

Les monastères continuent de jouer un rôle clé dans la production de manuscrits, et les Premyslides favorisent également l’établissement d’écoles. Ces institutions, souvent rattachées aux cathédrales, attirent des érudits et des théologiens de toute l’Europe. Le savoir circule également grâce à la présence accrue des ordres religieux, tels que les dominicains et les franciscains, qui participent à la diffusion de la philosophie scolastique et des idées nouvelles.

Une société ouverte aux influences extérieures

La position stratégique de la Bohême en fait un carrefour des influences culturelles. Les échanges avec l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie et la Pologne enrichissent les arts et les sciences. Le soutien royal à ces échanges permet à la Bohême de devenir un pôle d’attraction pour les artistes, les intellectuels et les commerçants.

Une diplomatie ambitieuse et des conflits internes

Ottokar II : le roi bâtisseur et conquérant

Ottokar II Premyslid, surnommé le "Roi de fer et d’or", incarne l’apogée de l’expansion territoriale et de l’ambition diplomatique des Premyslides. Son règne (1253-1278) est marqué par des campagnes militaires audacieuses, qui étendent temporairement le territoire bohémien jusqu’à la mer Adriatique. Ottokar contrôle la Styrie, la Carinthie et la Carniole, consolidant ainsi la position de la Bohême comme une puissance majeure en Europe centrale.

Les ambitions territoriales et les tensions avec le Saint-Empire

Cette expansion spectaculaire suscite des rivalités, notamment avec le Saint-Empire romain germanique. Après la mort de l’empereur Frédéric II, Ottokar se présente comme un candidat au trône impérial, mais il se heurte à l’élection de Rodolphe de Habsbourg en 1273. La rivalité entre les deux hommes culmine lors de la bataille de la Marche (1278), où Ottokar est vaincu et tué. Cette défaite marque la fin des ambitions expansionnistes des Premyslides, mais elle n’éteint pas leur rayonnement culturel et politique.

Les luttes internes et les défis aristocratiques

Parallèlement aux rivalités externes, les Premyslides doivent faire face à des conflits internes avec l’aristocratie bohémienne. L’affirmation du pouvoir royal sous Ottokar II et ses prédécesseurs entraîne des tensions croissantes avec les nobles, qui cherchent à protéger leurs prérogatives féodales. Ces tensions affaiblissent parfois la stabilité politique et limitent la capacité de la monarchie à imposer son autorité.

Les bases de la renaissance intellectuelle et artistique

Malgré les revers militaires, le règne des Premyslides laisse un héritage durable qui prépare le terrain pour l’apogée culturel et politique sous Charles IV. Leur soutien aux arts, à l’éducation et à l’architecture contribue à façonner l’identité de la Bohême comme un centre de rayonnement intellectuel.

Prague, une ville en pleine transformation

Sous les Premyslides, Prague se transforme en une capitale européenne. Le château de Prague est agrandi, et la ville accueille des foires commerciales qui renforcent son rôle économique. L’influence grandissante de Prague préfigure son importance sous Charles IV, qui en fera la capitale du Saint-Empire romain germanique.

La continuité dynastique et les alliances

Les Premyslides consolident également leur position en Europe grâce à des mariages dynastiques avec les maisons royales voisines. Ces alliances garantissent non seulement la survie de la dynastie, mais aussi l’intégration de la Bohême dans les grandes dynamiques politiques du continent.

La transition vers le XIVe siècle : héritage et défis

Les dernières années des Premyslides : la fin d'une dynastie

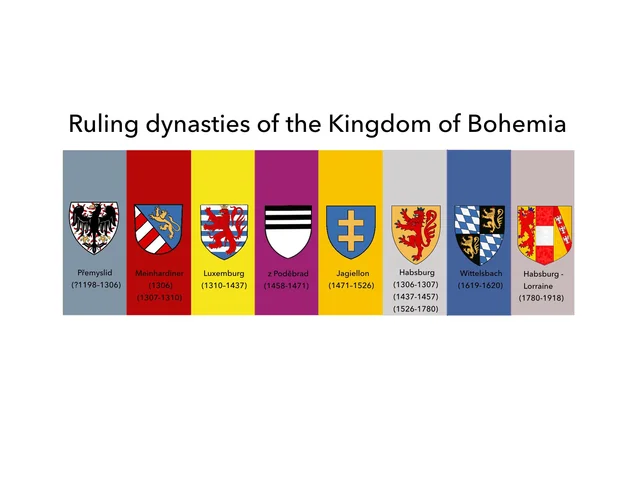

La mort de Venceslas III en 1306, assassiné lors d'une expédition militaire en Hongrie, marque la fin de la dynastie des Premyslides. Cet événement tragique met un terme à une lignée qui avait régné sur la Bohême pendant plus de quatre siècles. Le décès prématuré de Venceslas III sans héritier direct plonge le royaume dans une période d’incertitude politique.

Un trône convoité par les puissances européennes

La disparition des Premyslides transforme la Bohême en un enjeu majeur pour les grandes dynasties européennes. Située au carrefour de l’Europe centrale, riche en ressources et stratégiquement positionnée, la Bohême attire les convoitises. Les Habsbourg, les Wittelsbach et d’autres grandes familles nobles cherchent à s’emparer de la couronne bohémienne.

Cependant, c’est Jean de Luxembourg qui parvient à consolider son règne grâce à son mariage en 1310 avec Élisabeth Premyslide, dernière descendante directe de la dynastie. Cet union dynastique permet de légitimer la prise de pouvoir des Luxembourgs tout en maintenant une continuité symbolique avec le passé prémyslide.

Jean de Luxembourg et l’intégration au réseau européen

Le règne de Jean de Luxembourg (1310-1346) inaugure une nouvelle ère pour la Bohême, qui reste au centre des grandes dynamiques politiques européennes. Bien que Jean soit souvent absent, occupé par ses ambitions en tant que chevalier et diplomate, son règne pose les bases d’un renforcement des liens entre la Bohême et l’Europe occidentale.

Un roi cosmopolite mais absent

Jean de Luxembourg est surnommé "le roi cavalier" en raison de ses nombreuses campagnes militaires et de sa présence fréquente hors de Bohême. Cette absence prolongée affaiblit son autorité directe sur le royaume, permettant à l’aristocratie bohémienne de renforcer son influence. Cependant, ses actions diplomatiques permettent à la Bohême de s’inscrire dans un réseau plus large d’alliances et de relations européennes.

Le renforcement de Prague comme centre de pouvoir

Sous Jean, Prague continue de se développer en tant que capitale royale. Les ressources générées par l’exploitation des mines d’argent de Kutná Hora soutiennent la construction de nouveaux édifices et le rayonnement économique de la ville. Bien que Jean ne soit pas un bâtisseur comme son fils Charles IV, son règne contribue à maintenir Prague dans une position de premier plan en Europe centrale.

Les défis de la transition : entre aristocratie turbulente et instabilité sociale

L’aristocratie bohémienne : une force difficile à contenir

Avec l’affaiblissement du pouvoir royal direct sous Jean de Luxembourg, l’aristocratie bohémienne gagne en autonomie. Les grandes familles nobles, renforcées par des siècles de féodalité, commencent à contester les prérogatives royales et à étendre leur propre influence régionale. Cette situation entraîne une fragmentation politique qui complique la gestion du royaume.

Crise sociale et économique

La Bohême du début du XIVe siècle est marquée par des tensions sociales croissantes. L’économie, bien que florissante grâce à l’argent de Kutná Hora, subit les contrecoups des premières crises agricoles européennes, amplifiées par les mauvaises récoltes et une population en croissance. Les inégalités sociales s’accentuent, posant les bases des tensions qui éclateront plus tard lors des révoltes hussites au XVe siècle.

L’héritage des Premyslides : continuité et transformation

Malgré la disparition de leur dynastie, les Premyslides laissent un héritage durable qui continue de façonner la Bohême. Leur gestion centralisée, leur soutien aux arts et leur politique territoriale stratégique établissent des fondations solides pour leurs successeurs.

Un modèle pour les Luxembourgs

Les Luxembourgs, bien qu’étrangers à la Bohême, s’appuient sur l’héritage prémyslide pour légitimer leur règne. Ils poursuivent les ambitions culturelles et diplomatiques des Premyslides tout en introduisant de nouvelles dynamiques grâce à leurs liens étroits avec l’Occident.

Un royaume toujours stratégique

La Bohême conserve son rôle central en Europe, agissant comme un pont entre les cultures germaniques, slaves et hongroises. Sa richesse économique et sa position géopolitique en font un acteur incontournable des affaires européennes, préparant ainsi le terrain pour l’ascension de Charles IV.

Sources et Références

- Peter Demetz, Prague in Black and Gold: Scenes from the Life of a European City, Hill and Wang, 1997.

- Barbara Tuchman, A Distant Mirror: The Calamitous 14th Century, Knopf, 1978.

- František Kavka, The History of Charles IV: Emperor and King, 2001.

Auteur : Stéphane Jeanneteau

Date : Juillet 2016