La Grande-Moravie : Histoire jusqu’au début du XIVe siècle.

Origines de la Grande-Moravie (VIIe - IXe siècles)

La Grande-Moravie tire ses racines des migrations slaves du VIe siècle, un mouvement majeur qui a transformé le paysage démographique de l’Europe centrale et orientale. Ces populations, issues des plaines d’Europe de l’Est, s’installent progressivement dans les vallées fertiles de la Morava et du Danube, attirées par les ressources naturelles et les opportunités agricoles. Ces premiers groupes slaves vivent selon des structures sociales claniques, regroupées autour de communautés locales autonomes. Les relations entre ces tribus, souvent fondées sur des alliances de circonstances, commencent à évoluer vers une organisation politique plus centralisée à mesure que les menaces extérieures augmentent.

La première tentative notable d’unification politique dans la région est attribuée au royaume de Samo (623-658). Samo, un marchand franc devenu chef militaire, parvient à fédérer plusieurs tribus slaves pour résister efficacement aux incursions des Avars, un peuple nomade et guerrier. Ce royaume éphémère, bien que de courte durée, jette les bases d’une coopération intertribale. Cependant, après la mort de Samo, cette unité fragile s’effondre, laissant les Slaves de la région fragmentés et vulnérables aux influences extérieures.

Au cours des deux siècles suivants, la région reste morcelée, tandis que les Avars maintiennent une domination intermittente. Cependant, la fin du VIIIe siècle marque un tournant décisif. À l’ouest, les Carolingiens, sous la direction de Charlemagne, entreprennent une campagne militaire vigoureuse contre les Avars. En 796, Charlemagne inflige une défaite décisive à ces derniers, mettant fin à leur hégémonie et consolidant l’autorité carolingienne dans la région. Cette victoire ouvre de nouvelles opportunités pour les Slaves locaux, qui commencent à émerger comme une force politique indépendante dans le vide de pouvoir laissé par les Avars.

Le retrait des Avars et l’affirmation des Carolingiens créent les conditions propices à l’émergence d’une entité politique slave organisée. Les tribus slaves de la région, autrefois éparses et autonomes, se rapprochent sous la pression des influences extérieures et l’attrait d’une protection collective. C’est dans ce contexte géopolitique complexe, marqué par la coexistence entre ambition locale et influences impériales, que la Grande-Moravie commence à prendre forme.

L’apogée sous Mojmir Ier et Rastislav (820 - 870)

Mojmir Ier (830 - 846) est largement reconnu comme le véritable fondateur de la Grande-Moravie, unifiant les territoires moraves et consolidant un pouvoir centralisé dans une région jusque-là fragmentée. Sous son règne, l’État s’étend sur une grande partie de la Moravie actuelle et de la Slovaquie occidentale. Mojmir établit une base politique solide, marquée par des réformes administratives et une centralisation accrue. Bien qu’il ait accepté une soumission nominale à l’Empire carolingien, cette allégeance semble avoir été davantage une stratégie diplomatique qu’une véritable dépendance. Cette relation a permis d’assurer une paix relative avec l’Occident tout en protégeant les frontières de la Grande-Moravie contre des menaces extérieures, notamment les Avars résiduels et d'autres tribus slaves non alignées. Cependant, cette paix s’accompagnait de tensions croissantes liées aux ambitions expansionnistes des Carolingiens.

Avec Rastislav (846-870), la Grande-Moravie amorce un tournant décisif dans son histoire, cherchant à s’émanciper de la tutelle carolingienne et à affirmer son indépendance politique et culturelle. Dès son accession au pouvoir, Rastislav entreprend une politique vigoureuse de renforcement des institutions locales et de protection des frontières. En 855, il repousse avec succès une attaque menée par Louis le Germanique, marquant un moment clé dans la lutte pour l’autonomie.

L’une des initiatives les plus marquantes de Rastislav est son appel aux missionnaires byzantins Cyrille et Méthode en 863. Face à l’influence croissante de l’Église franque, perçue comme un vecteur de domination politique et culturelle, Rastislav cherche une alternative en tournant son regard vers l’Empire byzantin. Cyrille et Méthode, envoyés par l’empereur Michel III, introduisent une liturgie en langue slavonne et créent l’alphabet glagolitique, une écriture adaptée à la langue slave. Cette réforme religieuse ne se limite pas à l’aspect spirituel ; elle joue un rôle crucial dans la consolidation de l’identité culturelle slave et dans la structuration de la société morave autour d’une langue et d’une foi communes.

Rastislav pose ainsi les bases d’une Grande-Moravie indépendante, ancrée dans une tradition spirituelle et culturelle qui influence durablement les peuples slaves. Malgré les tensions avec les Carolingiens et des défis internes, son règne symbolise l’apogée d’un royaume qui atteint son plus haut niveau d’autonomie et de développement.

La Grande Moravie sous le règne de Svatopluk Ier.

Déclin et fragmentation (870 - 907)

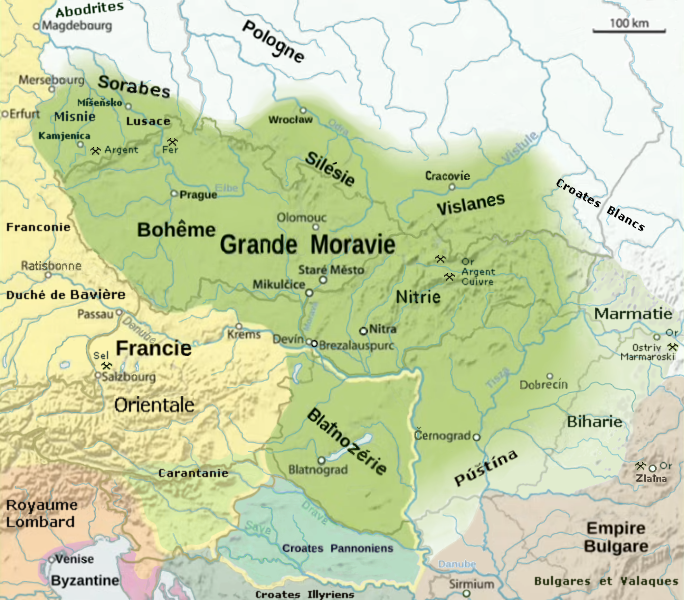

Le règne de Svatopluk Ier (870-894) marque l’apogée territorial et politique de la Grande-Moravie. Svatopluk, habile stratège et négociateur, parvient à étendre son autorité bien au-delà des frontières établies par ses prédécesseurs. À son apogée, la Grande-Moravie domine la Bohême, la Silésie, une partie de la Pologne et la Pannonie. Cette expansion territoriale, combinée à une gestion diplomatique efficace, renforce temporairement l’unité du royaume et lui confère un rôle majeur dans les relations entre les puissances carolingienne et byzantine. Cependant, cette période de prospérité cache des tensions internes et des vulnérabilités qui émergent après la mort de Svatopluk.

La disparition de Svatopluk en 894 marque le début d’une phase de désintégration pour la Grande-Moravie. Son successeur, Mojmir II, ne parvient pas à maintenir l’unité et l’autorité centralisée de son prédécesseur. Les rivalités internes entre membres de la dynastie régnante affaiblissent l’État, tandis que les ambitions locales de certaines régions, comme la Bohême, conduisent à des fractures territoriales. Ces divisions internes sont exacerbées par les pressions externes croissantes, notamment l’arrivée des Magyars.

Les Magyars, peuple nomade d’origine eurasienne, commencent à exercer une pression militaire considérable sur la région à la fin du IXe siècle. Leur mode de guerre rapide et dévastateur, fondé sur la mobilité et les incursions brutales, représente une menace sérieuse pour les défenses moraves, déjà affaiblies par les luttes intestines. Mojmir II tente de résister, mais les divisions internes compromettent toute stratégie de défense cohérente. Les Carolingiens, autrefois alliés, exploitent également cette fragilité pour étendre leur influence, aggravant davantage la situation.

Le coup de grâce survient en 907, lors de la bataille de Pressburg (aujourd’hui Bratislava). Les forces moraves, confrontées à une attaque massive des Magyars, subissent une défaite écrasante. Cet événement marque la fin effective de la Grande-Moravie en tant qu’entité politique. Les territoires autrefois unifiés se fragmentent et passent sous contrôle des Magyars ou d’autres puissances voisines, comme les Přemyslides en Bohême.

Ainsi, la période 870-907 illustre la transition dramatique de la Grande-Moravie, passant d’un royaume puissant et influent à un territoire divisé et soumis. Ce déclin, causé par une combinaison de conflits internes et de pressions externes, scelle le destin d’un royaume qui, malgré sa disparition, laisse un héritage culturel durable chez les Slaves d’Europe centrale.

Domination magyare et héritage morave (Xe - XIIIe siècles)

Après la chute de la Grande-Moravie en 907, la région tombe rapidement sous le contrôle des Magyars, dont les incursions avaient joué un rôle central dans l’effondrement du royaume. Ces conquérants, qui établissent le royaume de Hongrie au début du Xe siècle, intègrent la Moravie à leur sphère d’influence, transformant les anciennes terres moraves en une composante périphérique de leur nouvel État. Les populations locales sont soumises à une domination politique magyare, marquée par une organisation féodale naissante et des relations complexes entre les élites hongroises et les communautés slaves.

Au fil des siècles, l’autorité magyare sur la Moravie diminue progressivement à mesure que d’autres puissances européennes revendiquent leur influence dans la région. À partir du XIIe siècle, la Moravie devient un margraviat du Saint-Empire romain germanique, marquant un changement majeur dans son statut politique. En tant que margraviat, la Moravie bénéficie d’une autonomie relative sous la tutelle des rois de Bohême, tout en demeurant un territoire stratégique à la frontière entre le Saint-Empire et le royaume de Hongrie. Ce statut renforce son rôle dans le commerce et les relations diplomatiques entre l’Est et l’Ouest de l’Europe.

Malgré ces changements politiques, l’héritage de la Grande-Moravie perdure et continue de façonner les identités culturelles et religieuses des Slaves de la région. Les traditions introduites par Cyrille et Méthode au IXe siècle, notamment la liturgie en langue slavonne et l’alphabet glagolitique, laissent une empreinte profonde. Cet héritage spirituel et culturel influence particulièrement les peuples de la Bohême, de la Pologne et des régions slaves orientales. L’introduction d’une langue liturgique accessible aux populations locales favorise le développement de la conscience nationale dans ces territoires.

En Bohême, l’héritage de la Grande-Moravie se manifeste par l’adoption du christianisme et par des traditions intellectuelles et artistiques inspirées des missionnaires byzantins. En Pologne, il contribue à l’émergence d’une Église indépendante et à une identité culturelle distincte au sein du monde slave. Même sous domination magyare ou germanique, les Moraves eux-mêmes préservent des éléments de leur ancienne culture, qu’ils transmettent à travers leurs pratiques religieuses, leur langue et leurs coutumes.

Ainsi, bien que la Grande-Moravie disparaisse en tant qu’entité politique, son influence continue de façonner les cultures slaves de l’Europe centrale, jouant un rôle fondamental dans la formation des identités nationales de la région. La période de domination magyare et germanique témoigne de la résilience des traditions moraves, qui survivent et s’adaptent malgré les transformations politiques.

Stabilisation et essor sous la dynastie des Přemyslides (XIIe - début XIVe siècle)

La période allant du XIIe siècle au début du XIVe siècle est marquée par une relative stabilisation politique et un essor économique en Moravie, grâce à l’intégration de la région au royaume de Bohême sous la dynastie des Přemyslides. Après des siècles de fragmentation et d’invasions, la Moravie profite d’un gouvernement centralisé et de la consolidation du pouvoir des Přemyslides, qui s’imposent comme une des dynasties majeures d’Europe centrale. Cette période est caractérisée par un renforcement des institutions locales, une réorganisation administrative et un développement accru des infrastructures, comme les routes commerciales et les fortifications.

En 1197, sous le règne d’Ottokar Ier, la Moravie est officiellement intégrée comme province stratégique au sein du royaume de Bohême. Cette intégration marque un tournant dans son histoire, renforçant ses liens politiques et économiques avec la Bohême et le Saint-Empire romain germanique. La Moravie devient un margraviat doté d’une administration semi-autonome, ce qui lui permet de gérer efficacement ses affaires locales tout en contribuant aux ambitions régionales de la couronne de Bohême. La région prospère également grâce à sa position géographique stratégique, servant de pont entre l’Europe de l’Ouest et les territoires slaves orientaux.

Sous le règne d’Ottokar II Přemysl (1253-1278), la Moravie joue un rôle clé dans les ambitions impériales des Přemyslides. Ottokar II, surnommé "le roi de fer et d’or", étend l’influence de la Bohême jusqu’à l’Autriche, la Styrie et la Carinthie, consolidant son autorité en Europe centrale. La Moravie, avec ses forteresses et ses ressources, devient un centre militaire et économique vital pour soutenir ces campagnes. Cependant, les conflits entre les Přemyslides et le Saint-Empire romain germanique, notamment avec Rodolphe de Habsbourg, entraînent des tensions qui culminent avec la défaite et la mort d’Ottokar II à la bataille de Marchfeld en 1278.

Au début du XIVe siècle, la dynastie des Přemyslides s’éteint avec la mort de Venceslas III en 1306, marquant la fin de leur règne sur la Bohême et la Moravie. Cette extinction dynastique provoque une crise politique, rapidement résolue par l’arrivée des Luxembourg, une nouvelle dynastie qui hérite des terres de la couronne de Bohême. La transition vers les Luxembourg annonce une nouvelle ère, avec un renforcement des liens entre la Moravie et les grandes dynasties européennes, tout en maintenant la continuité politique et économique qui avait été établie sous les Přemyslides.

Cette période de stabilisation et d’essor sous les Přemyslides laisse un héritage durable. La Moravie s’affirme comme une région prospère, dotée d’une forte identité régionale et d’une importance stratégique en Europe centrale. Les bases posées durant ces siècles permettent à la région de continuer à jouer un rôle clé sous les Luxembourg et dans les siècles à venir.

Liste des rois et dirigeants majeurs de la Grande-Moravie (jusqu’au début du XIVe siècle)

- Mojmir Ier (830-846)

- Rastislav (846-870)

- Svatopluk Ier (870-894)

- Mojmir II (894-907)

Après 907, la Grande-Moravie cesse d’exister en tant qu’entité indépendante. Les Přemyslides dominent la région sous la forme du margraviat de Moravie.

Références et sources

- Franz, A. (2010). Histoire des Slaves. Éditions Slavo.

- Wolfram, H. (1995). Les peuples du haut Moyen Âge. Paris : Aubier.

- Curta, F. (2001). The Making of the Slavs. Cambridge University Press.

- Sources byzantines et carolingiennes (traduites).

Auteur : Stéphane Jeanneteau, Juin 2016