La Hongrie au Moyen Âge : Genèse d'une Nation jusqu'au Début du XIVe Siècle.

Les Premiers Habitants et les Racines Anciennes de la Hongrie

La préhistoire de la Hongrie est marquée par des populations nomades et sédentaires qui ont laissé des traces indélébiles dans la culture et l'organisation sociale du pays. Le bassin des Carpates, stratégiquement situé entre l'Europe de l'Est et l'Europe centrale, a été habité depuis l'âge de pierre. Les cultures proto-historiques, comme celles des Celtes et des Daces, ont enrichi le tissu culturel de la région bien avant l'arrivée des Magyars.

Sous l'empire romain, la province de Pannonie, située dans le territoire hongrois actuel, a joué un rôle clé dans le commerce et la défense de l'empire. Après le déclin romain, des vagues successives d'invasions, notamment par les Huns, les Goths et les Avars, ont transformé la région en un véritable carrefour ethnique et culturel.

L’Arrivée des Magyars et la Formation du Royaume de Hongrie

Au IXe siècle, les Magyars, un peuple nomade d’origine finno-ougrienne, ont traversé les montagnes des Carpates pour s’établir dans le bassin pannonien. Ce territoire, riche en ressources naturelles et stratégiquement situé, offrait un emplacement idéal pour un établissement durable. Les Magyars, organisés en confédérations tribales, étaient initialement un peuple guerrier qui effectuait des incursions régulières en Europe centrale et occidentale, semant la terreur parmi les royaumes voisins.

Sous la direction de leur chef Árpád, les Magyars ont consolidé leur pouvoir dans la région en imposant leur autorité sur les populations locales, composées principalement de Slaves et de restes de populations avars. Árpád est aujourd’hui considéré comme le fondateur de la Hongrie moderne et son rôle dans cette période est immortalisé dans de nombreuses traditions et légendes hongroises. L’établissement des Magyars dans le bassin pannonien marqua un tournant historique qui posa les bases d’un État centralisé.

Cette transition d’un mode de vie nomade à une société plus structurée a été progressive. Les Magyars, autrefois essentiellement pastoraux, ont commencé à adopter des pratiques agricoles et à nouer des alliances avec les puissances chrétiennes voisines. Le rôle de Géza, grand-prince des Magyars, fut crucial dans cette évolution. Géza comprit la nécessité de renforcer les liens avec l’Occident et d’adopter la foi chrétienne pour garantir la survie et la légitimité de son peuple dans une Europe largement christianisée. Sous son règne, les bases de la christianisation furent posées, préparant ainsi le terrain pour les réformes de son fils.

Étienne Ier, fils de Géza, joua un rôle fondamental dans la transformation de la Hongrie en un royaume chrétien organisé. Couronné roi en l’an 1000 avec l’approbation du pape Sylvestre II, Étienne obtint une couronne sacrée, symbole de l’indépendance et de la reconnaissance internationale du royaume. Il entreprit de structurer le territoire en comitats, ou comtés, chacun administré par un ispán, un fonctionnaire royal. Cette organisation administrative favorisa l’établissement d’un pouvoir centralisé tout en garantissant une gestion locale efficace.

Le règne d’Étienne Ier fut marqué par une série de réformes législatives visant à renforcer l’ordre social et religieux. Il promulgua des lois inspirées des principes chrétiens, encourageant la construction d’églises et imposant la pratique religieuse. Ces mesures contribuèrent à stabiliser le royaume et à intégrer la Hongrie dans la sphère culturelle et politique de l’Europe occidentale. Étienne Ier fut canonisé en 1083 pour ses efforts en faveur du christianisme et reste une figure centrale de l’identité nationale hongroise.

Les premiers siècles du Royaume de Hongrie furent donc marqués par une transition profonde : d’un peuple nomade et guerrier, les Magyars se transformèrent en une nation sédentaire et centralisée, dotée d’institutions politiques et religieuses solides qui allaient façonner son avenir pendant des siècles.

La Consolidation du Royaume de Hongrie au Moyen Âge

Du XIe au XIIIe siècle, la Hongrie connut une période de stabilité relative et de prospérité. Grâce à son économie agraire florissante, qui reposait sur l'exploitation des terres fertiles du bassin pannonien, et à sa position géographique stratégique, le royaume devint une puissance régionale influente. Les routes commerciales traversant la Hongrie renforçaient également son importance économique, reliant l'Europe occidentale, l'Empire byzantin et les territoires slaves.

Les rois de la dynastie Árpádienne furent les principaux artisans de cette prospérité. Ladislas Ier (1077-1095) introduisit des réformes qui consolidèrent l'autorité royale tout en favorisant la croissance économique. Il renforça également les lois protégeant la propriété privée et encouragea l’intégration des minorités ethniques dans le royaume. Son successeur, Kálmán (1095-1116), dit "Kálmán le Livre", fut un législateur renommé. Il mit en place des lois visant à harmoniser la justice royale et ecclésiastique, tout en protégeant les droits des paysans.

Cependant, la Hongrie dut également affronter des défis majeurs, tant internes qu'externes. L’un des épisodes les plus marquants fut l’invasion mongole (ou tatar) de 1241-1242, qui dévasta le pays. Les Tatars détruisirent des villes, des villages, et causèrent d’importantes pertes humaines et matérielles. Les structures administratives et les infrastructures économiques furent gravement endommagées. On estime qu’un tiers de la population hongroise périt durant cette période.

Pour répondre à cette crise, le roi Béla IV (1235-1270) entreprit une vaste reconstruction du royaume. Il encouragea la construction de forteresses en pierre, souvent situées sur des hauteurs stratégiques, afin de prévenir de futures invasions. Béla IV est parfois surnommé "le second fondateur de la Hongrie" en raison de ses efforts pour rebâtir le royaume après la catastrophe mongole. Il accorda également des privilèges aux villes, favorisant leur essor économique et leur autonomie relative.

Ainsi, entre le XIe et le XIIIe siècle, la Hongrie se transforma en une monarchie forte et respectée, capable de résister aux pressions extérieures tout en maintenant une prospérité interne. Cette période jeta les bases d’une identité nationale qui perdurerait au-delà des défis à venir.

L’Émergence de la Dynastie des Anjou

Avec l’extinction de la dynastie des Árpáds en 1301, la Hongrie entra dans une période de turbulences politiques et de luttes dynastiques. L’absence d’un héritier direct ouvrit la voie à plusieurs prétendants, mais c’est Charles Robert d’Anjou, un prince d’origine française, qui finit par s’imposer sur le trône. Soutenu par le pape et bénéficiant de son appartenance à la prestigieuse dynastie des Anjou, Charles Robert réussit à consolider son pouvoir malgré les oppositions internes et les rivalités avec d’autres familles nobles.

Le règne de Charles Robert (1308-1342) marqua le début d’une nouvelle ère pour la Hongrie. Il entreprit de réduire l’influence des grands barons qui avaient fragmenté le pouvoir royal durant la période de transition. En instaurant une administration plus centralisée, il réorganisa les finances royales et renforça l’autorité de la couronne. Une des réformes notables fut l’introduction d’un système fiscal basé sur la production minière et agricole, assurant ainsi des revenus stables pour l’État.

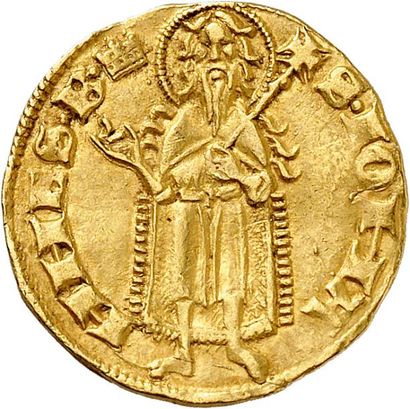

En matière économique, Charles Robert favorisa le développement des villes et du commerce. Les routes commerciales reliant l’Europe de l’Ouest aux Balkans et à l’Orient traversaient la Hongrie, apportant des richesses considérables au royaume. Le monarque soutint également l’exploitation des ressources minières, notamment l’or et l’argent, ce qui fit de la Hongrie un des principaux producteurs de métaux précieux en Europe au XIVe siècle.

Sur le plan militaire et diplomatique, Charles Robert s’efforça de renforcer les alliances internationales de la Hongrie. Il s’allia notamment avec la Pologne et le Saint-Empire romain germanique pour protéger les intérêts du royaume et affirmer son influence en Europe centrale. Ces alliances, combinées à une politique intérieure forte, contribuèrent à stabiliser le pays après des décennies de troubles.

Charles Robert d’Anjou posa les bases d’un royaume puissant, préparant la Hongrie à une période d’expansion et de prospérité sous son fils et successeur, Louis Ier le Grand. L’émergence de la dynastie des Anjou représente ainsi un tournant décisif dans l’histoire médiévale hongroise, marquant la transition d’un royaume fragilisé à une puissance régionale influente.

Liste des Rois de Hongrie :

- Étienne Ier (1000-1038): Premier roi couronné de Hongrie, Étienne Ier établit les bases du royaume chrétien. Il introduisit une organisation administrative solide en créant les comitats et promulgua des lois inspirées des principes chrétiens. Canonisé en 1083, il est considéré comme le saint patron de la Hongrie.

- Ladislas Ier (1077-1095) : Connu pour sa piété et sa vision politique, Ladislas Ier renforça l’autorité royale et promulgua des lois protégeant la propriété privée. Il joua également un rôle dans l’expansion territoriale, intégrant la Croatie au royaume hongrois.

- Kálmán (1095-1116) : Surnommé "Kálmán le Livre", il fut un réformateur juridique remarquable. Il harmonisa les lois civiles et ecclésiastiques, renforça les droits des paysans et favorisa la croissance économique du royaume.

- Béla III (1172-1196) : Sous son règne, la Hongrie connut une prospérité économique accrue grâce au commerce. Béla III modernisa l’administration royale et développa les liens diplomatiques avec les puissances européennes, notamment en soutenant les croisades.

- Béla IV (1235-1270): Surnommé "le second fondateur de la Hongrie", Béla IV entreprit la reconstruction du royaume après l’invasion mongole de 1241-1242. Il encouragea la construction de forteresses en pierre et renforça les villes en leur accordant des privilèges économiques.

- Charles Robert d’Anjou (1308-1342) : Fondateur de la dynastie des Anjou en Hongrie, Charles Robert centralisa le pouvoir royal et réorganisa les finances. Il développa les ressources minières et établit des alliances internationales solides, ouvrant la voie à une période de prospérité sous son fils.

- Louis Ier le Grand (1342-1382) : Surnommé "le Grand", Louis étendit considérablement les frontières du royaume et joua un rôle clé dans les affaires européennes. Il favorisa également les arts et la culture tout en maintenant une administration efficace et centralisée.

Sources et Références

- Kontler, László. A History of Hungary. Palgrave Macmillan, 2009.

- Engel, Péter. The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895-1526. I.B. Tauris, 2001.

- Encyclopædia Britannica. “Hungary: History.” Dernier accès en mars 2015.

Auteur : Stéphane Jeanneteau, mars 2015.