Le Royaume de Léon au Moyen Âge Central : Une Dynastie entre Conflits et Réformes

L’histoire du royaume de Léon au Moyen Âge central, est marquée par une évolution politique et sociale complexe. Cet état médiéval, situé dans la région de l’actuelle Espagne, fut un acteur majeur dans la Reconquista et un précurseur dans l’émergence des structures politiques modernes en Europe.

1. La Formation du Royaume de Léon (début du Xᵉ siècle - 1037)

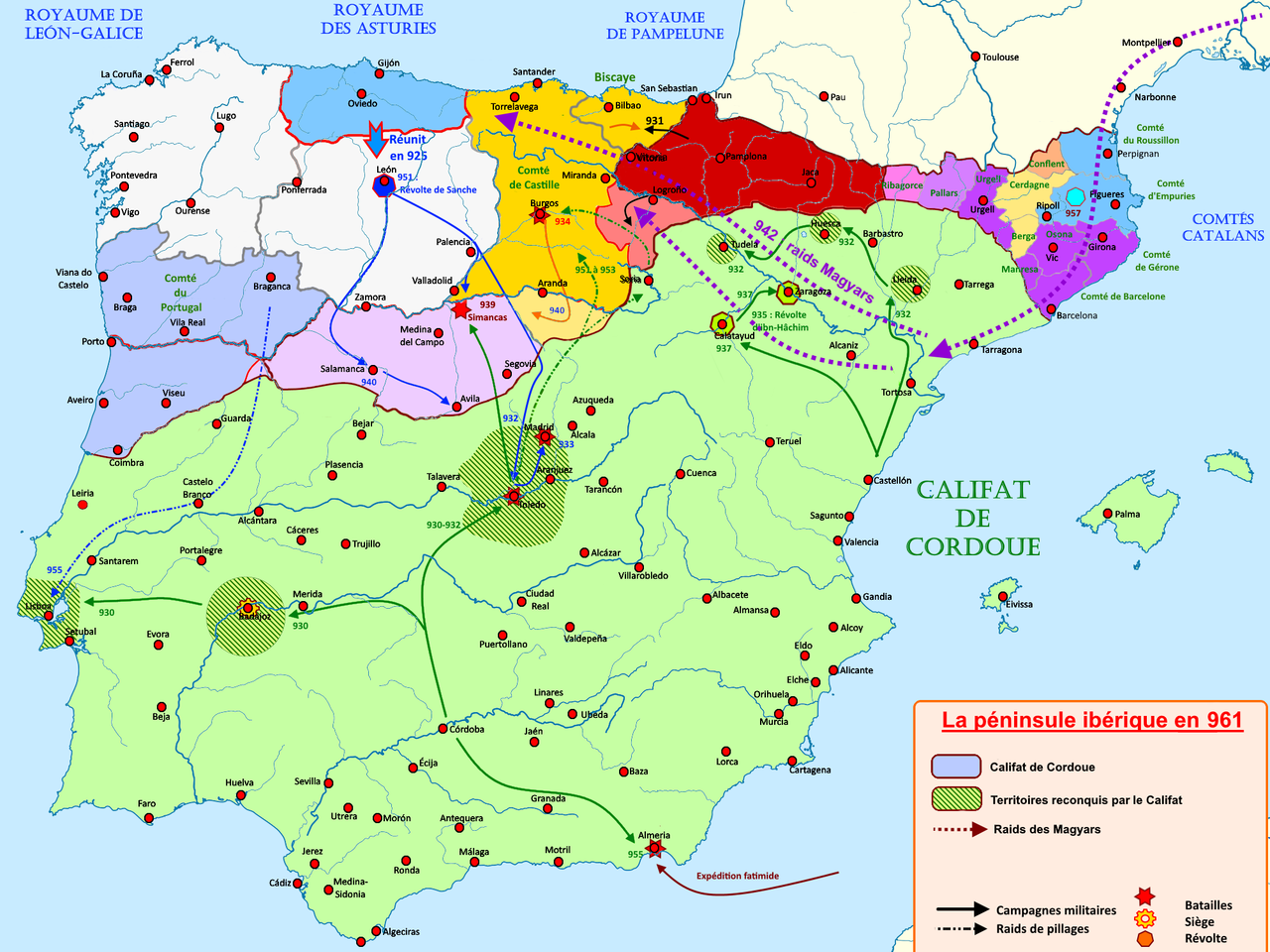

La formation du royaume de Léon trouve ses racines au début du Xᵉ siècle, lorsque le royaume des Asturies, sous la pression des incursions musulmanes, commence à se déplacer vers le sud. Ce déplacement territorial marque l’affirmation d’une nouvelle entité politique : le royaume de Léon. Situé dans une position stratégique, il devient un point central des efforts chrétiens pour repousser les forces musulmanes et étendre leur influence.

Dès les premières décennies du Xᵉ siècle, le royaume de Léon se distingue par son rôle de centre de pouvoir. Ordoño II (910-924) est l’un des premiers souverains à établir Léon comme capitale. Il renforce les institutions du royaume, consolide les frontières et mène des campagnes militaires contre les territoires musulmans, jetant ainsi les bases d’un État organisé.

À partir de 951, sous Sanche Ier dit "le Gras", le royaume connaît une série de luttes dynastiques internes. Ces conflits affaiblissent temporairement l’unité politique, mais ils illustrent également l’importance croissante de Léon comme centre névralgique des ambitions politiques dans le nord de la péninsule ibérique.

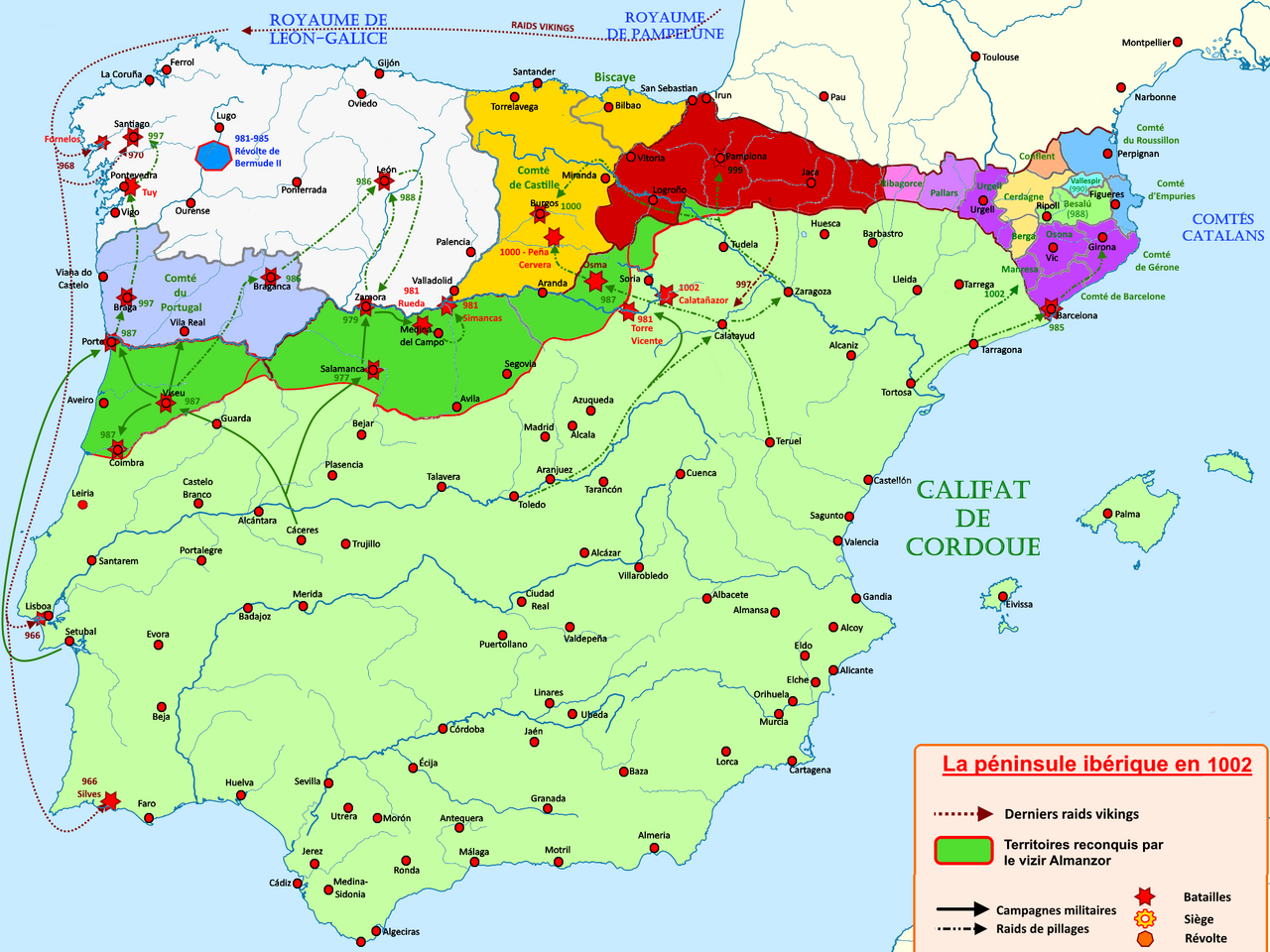

Alphonse V monte sur le trône et initie une période de réformes majeures. Celles-ci incluent la promulgation des « Fueros », des textes juridiques destinés à structurer les relations entre la couronne, la noblesse et les cités. Ces lois favorisent l’autonomie locale tout en renforçant l’autorité royale. Alphonse V s’emploie également à reconstruire Léon après les destructions causées par les attaques d’Almanzor, chef militaire du califat de Cordoue. Il établit ainsi une nouvelle ère de stabilité et de résilience pour le royaume.

Léon, bien que confronté aux attaques extérieures, poursuit son expansion territoriale. Le royaume s’appuie sur une série d’alliances avec d’autres royaumes chrétiens, tels que la Navarre et la Castille, pour contrer les pressions du califat de Cordoue. Par ailleurs, les fortifications édifiées durant cette période témoignent de l’importance accordée à la défense du territoire.

En parallèle, le développement de la vie culturelle et religieuse renforce la position de Léon. L’appui de l’Église, notamment par le biais des monastères clunisiens, permet d’intégrer les idéaux de la réforme grégorienne et de renforcer le rôle de la royauté comme protectrice de la foi chrétienne.

Ainsi, le royaume de Léon, de ses origines au début du XIᵉ siècle, se positionne comme un acteur clé dans la dynamique politique, militaire et religieuse de la péninsule ibérique.

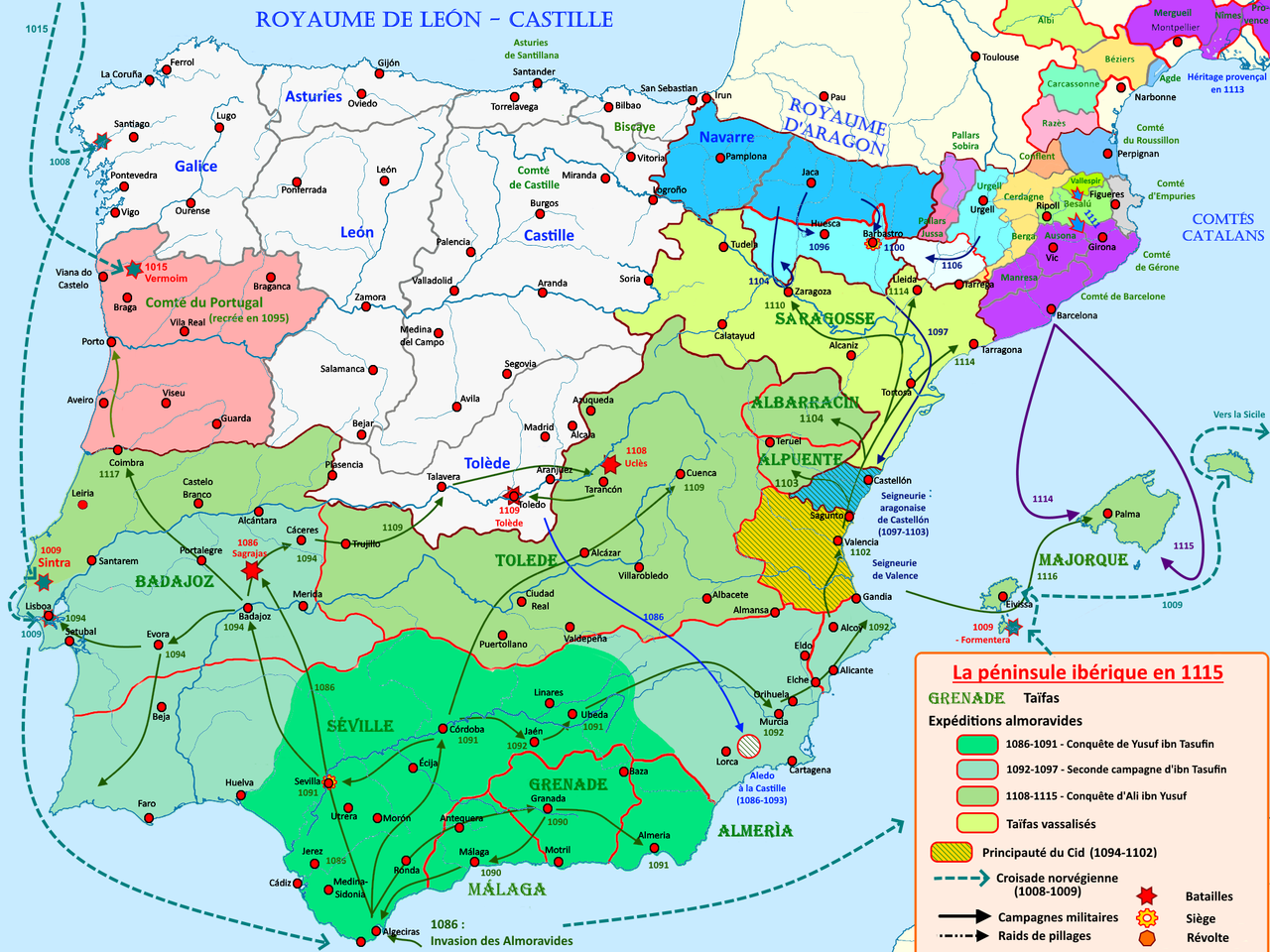

2. L’Âge d’Or : Expansion et Centralisation (1037-1157)

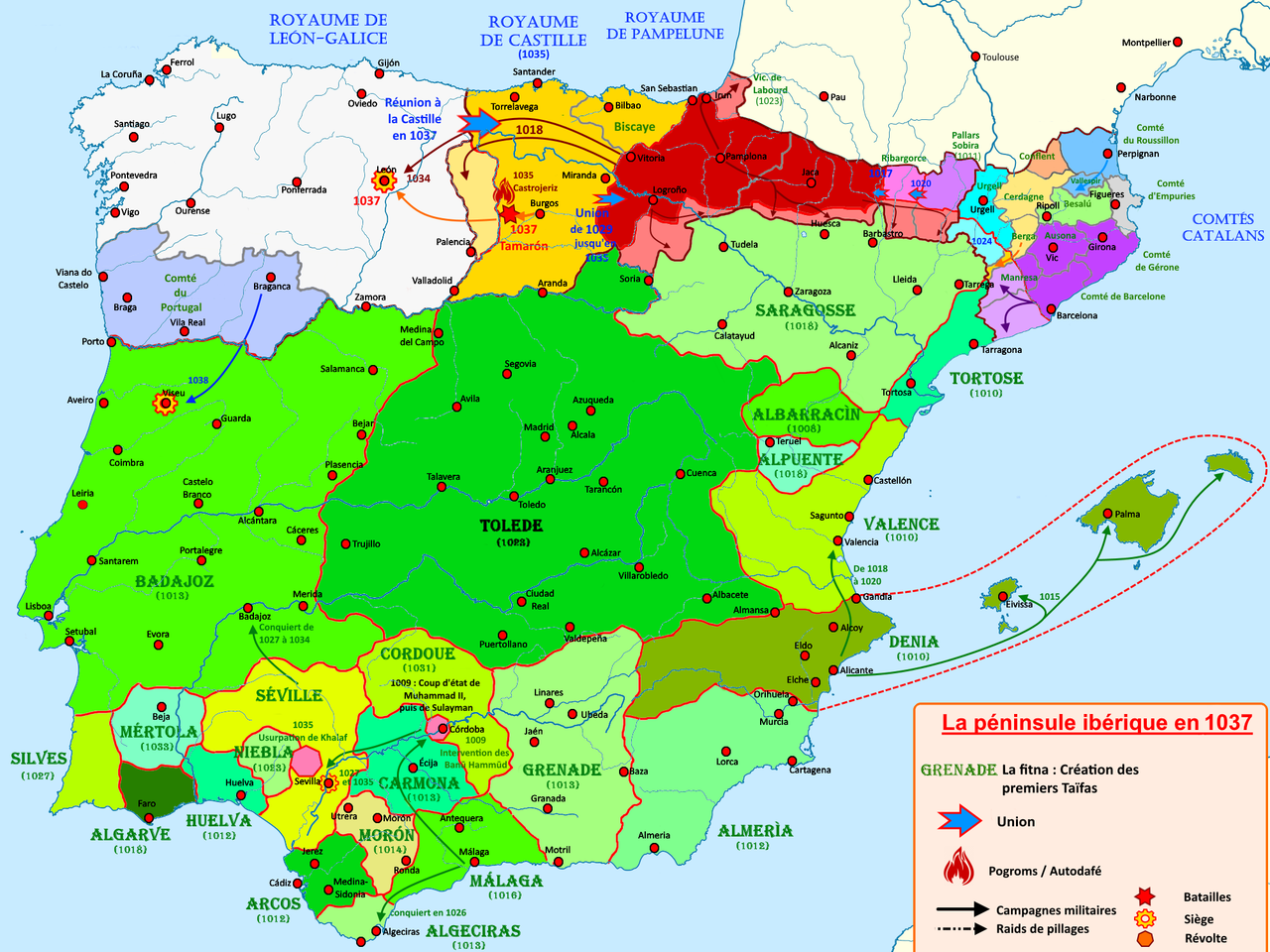

Le XIᵉ siècle est considéré comme un âge d’or pour le royaume de Léon, notamment sous le règne de Ferdinand Ier (1037-1065). Ce souverain charismatique, également connu sous le nom de Ferdinand le Grand, parvient à unir les royaumes de Castille et de Léon, un acte qui transforme les rapports de force dans la péninsule ibérique.

L’unification de ces deux royaumes n’est pas qu’un événement politique. Elle représente un tournant dans la Reconquista, car elle permet une meilleure coordination des campagnes militaires contre les territoires musulmans. Ferdinand Ier étend son influence jusqu’à la Galice et réaffirme son autorité sur des territoires stratégiques tels que Coimbra, marquant une expansion significative des frontières chrétiennes.

Sur le plan administratif, cette période voit l’émergence de structures de gouvernement centralisé. La monarchie renforce son pouvoir en instituant des représentants royaux dans les régions éloignées. Ces administrateurs, souvent issus de la noblesse locale, jouent un rôle clé dans la collecte des impôts et le maintien de l’ordre. Cette centralisation contribue à la stabilité du royaume et prépare le terrain pour une gestion plus efficace des nouvelles terres conquises.

Parallèlement, les chartes de repeuplement, ou "fueros", favorisent la revitalisation des régions dépeuplées par des décennies de conflits. Ces documents attirent des colons en leur accordant des privilèges fiscaux et juridiques. Des villes comme Ávila et Salamanque connaissent un essor grâce à ces initiatives, devenant des centres économiques et culturels prospères.

Un autre pilier de cette prospérité est le soutien de l’Église, particulièrement par le biais de l’ordre clunisien. Les monastères clunisiens, introduits dans le royaume sous Ferdinand Ier, jouent un rôle central dans la diffusion des réformes grégoriennes. Ils renforcent également les liens entre le royaume de Léon et le reste de la chrétienté, notamment avec le Saint-Siège. L’Église agit non seulement comme un soutien spirituel, mais aussi comme un partenaire politique, renforçant la légitimité du pouvoir royal.

Le règne de Ferdinand Ier marque également une période de consolidation culturelle. L’art roman s’épanouit, notamment dans l’architecture religieuse, avec des églises et cathédrales qui reflètent la richesse et la ferveur de cette époque. Les chroniques écrites à cette période, telles que les annales léonaises, offrent un témoignage précieux de la vie et des aspirations des habitants du royaume.

Après la mort de Ferdinand Ier, ses fils se partagent ses territoires, entraînant une brève période de fragmentation. Cependant, cette division n’affaiblit pas l’héritage laissé par Ferdinand Ier : un royaume de Léon renforcé et prêt à jouer un rôle central dans la péninsule ibérique.

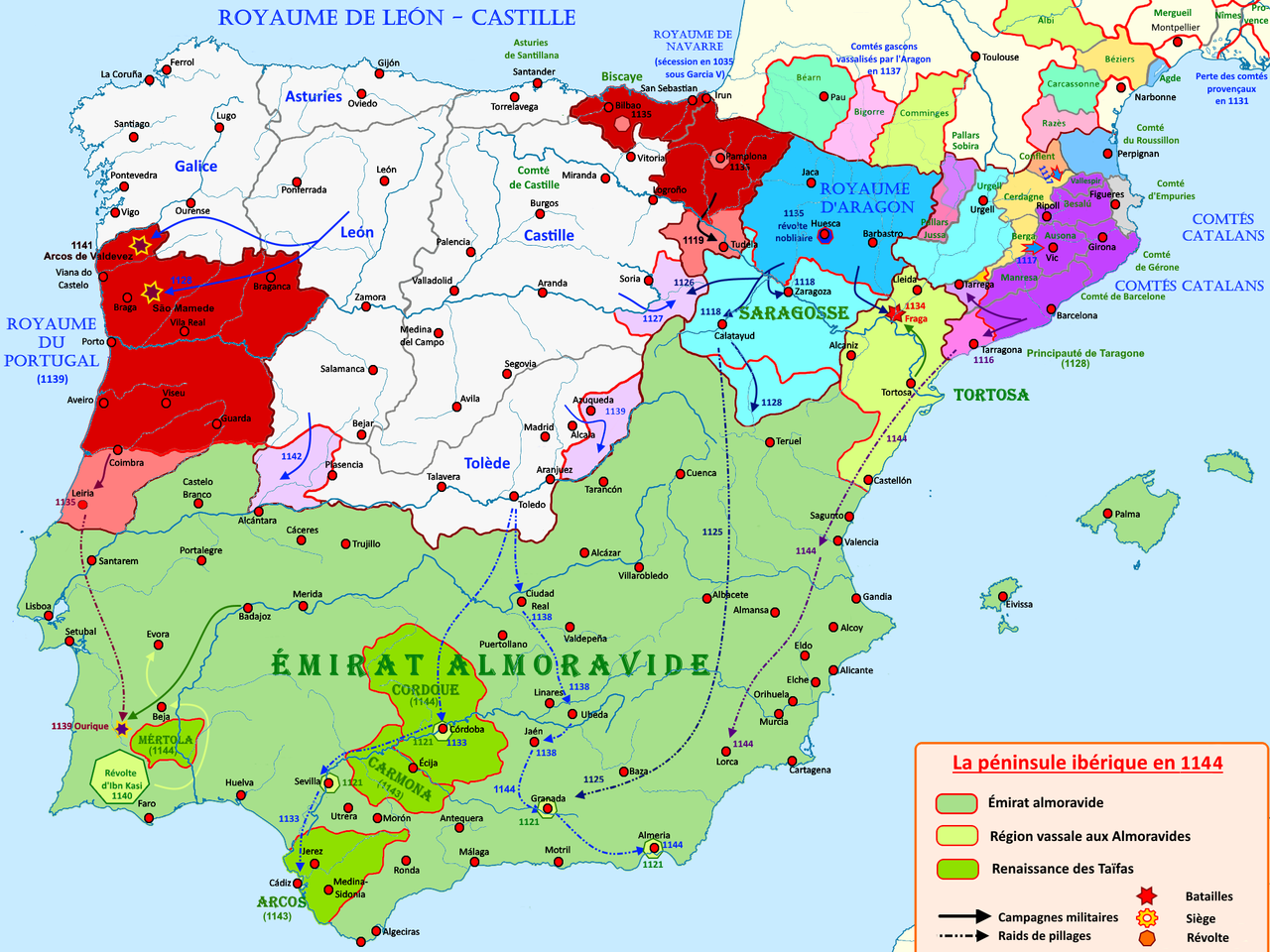

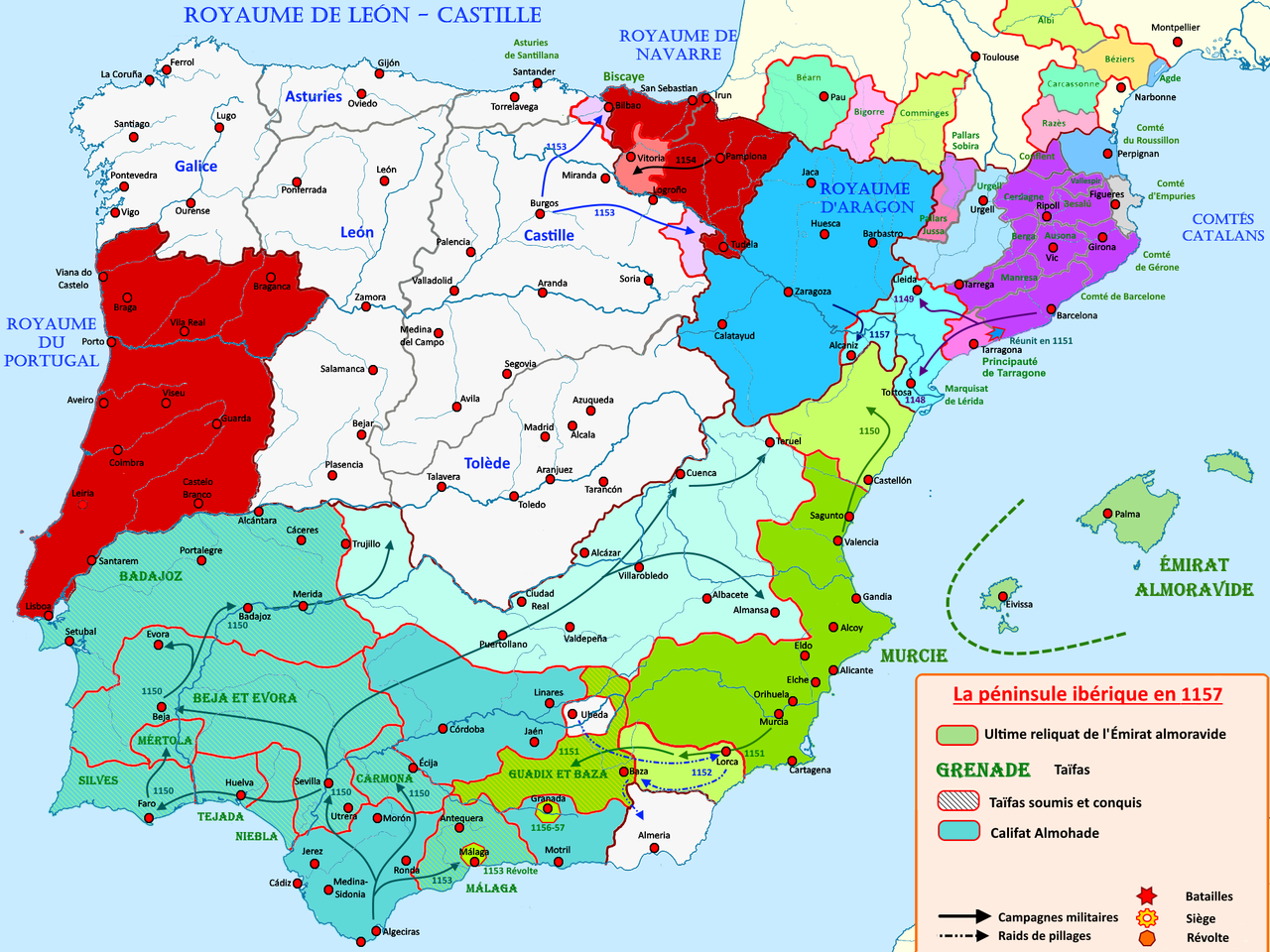

3. Les Défis du XIIIe Siècle : Fragmentation et Réunification (1157-1284)

La mort d’Alphonse VII en 1157 entraîne une séparation des royaumes de Castille et de Léon, marquant le début d’une période d’instabilité. Les luttes de succession divisent la noblesse et affaiblissent la monarchie, exacerbant les tensions avec les autres royaumes chrétiens de la péninsule, ainsi qu’avec les puissances musulmanes au sud. Cette période est marquée par des conflits incessants, tant sur le plan interne qu’externe.

La fragmentation politique entraîne une augmentation des guerres civiles. Les grands seigneurs, profitant de l’affaiblissement royal, revendiquent leur autonomie et intensifient leurs luttes de pouvoir. En parallèle, l’émergence du Portugal comme un acteur indépendant ajoute une dimension internationale aux rivalités politiques.

Malgré ces difficultés, le royaume de Léon connaît des moments de stabilité sous le règne d’Alphonse IX (1188-1230). Ce souverain, visionnaire sur le plan institutionnel, convoque les premières Cours représentatives de l’histoire européenne. Ces assemblées, qui incluent des représentants de la noblesse, du clergé et des villes, marquent une avancée majeure dans le développement de la participation politique. Elles ouvrent la voie aux parlements modernes et renforcent le rôle des villes dans la gouvernance du royaume.

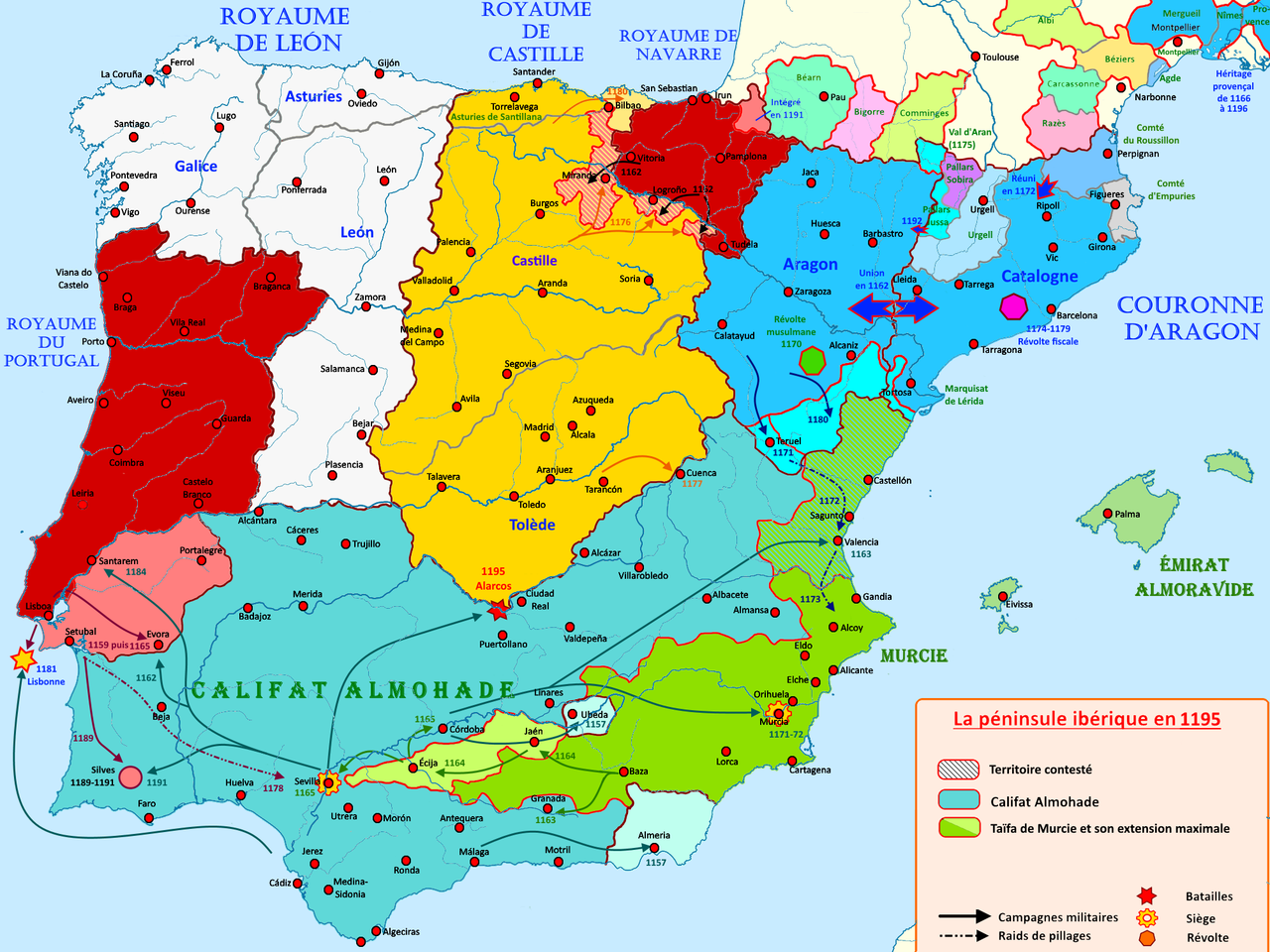

Par ailleurs, la Reconquista reprend de l’élan sous Alphonse IX, qui mène plusieurs campagnes victorieuses contre les musulmans. Ces victoires permettent de renforcer les frontières du royaume et d’assurer la sécurité des territoires nouvellement reconquis. Le repeuplement de ces terres, appuyé par des fueros généreux, contribue à l’essor économique et démographique du royaume.

Cependant, le règne d’Alphonse IX est également marqué par des tensions avec la Castille, notamment en raison des mariages dynastiques et des conflits territoriaux. Ces tensions culminent après sa mort, lorsque Léon est finalement intégré à la Castille en 1230 sous Ferdinand III, surnommé "le Saint". Cette union marque la fin de l’indépendance politique de Léon, bien que son héritage institutionnel et culturel continue d’influencer le nouveau royaume unifié.

Le XIIIᵉ siècle est ainsi une période de transformation pour Léon, oscillant entre fragmentation et réunification. Malgré les défis, le royaume parvient à préserver son identité et à poser les bases des structures politiques modernes.

4. La Fin d’une Ère

Le règne de Ferdinand IV (1295-1312) amorce la phase finale de l'intégration du royaume de Léon dans la couronne de Castille. Bien que Ferdinand IV rencontre des difficultés pour maintenir le contrôle sur l’aristocratie et les territoires éloignés, son règne est marqué par un processus graduel de centralisation. L’appareil administratif léonais est progressivement absorbé par la Castille, notamment par la mise en commun de conseillers, d’institutions judiciaires et d’organes fiscaux.

L’avènement d’Alphonse XI en 1312 accélère ce processus. Jeune roi dynamique et stratège habile, il comprend l’importance de consolider le pouvoir royal face aux menaces internes et externes. Sous son règne, les dernières traces d’autonomie léonaise disparaissent. Les nobles léonais sont intégrés dans l’élite castillane, tandis que les coutumes locales commencent à être harmonisées avec celles de Castille.

Sur le plan militaire, Alphonse XI profite des ressources humaines et économiques de l’ancien royaume de Léon pour renforcer la Reconquista. Les troupes léonaises jouent un rôle crucial dans des campagnes comme la bataille du Río Salado en 1340, qui confirme la supériorité chrétienne sur les forces musulmanes.

Cependant, la fin de l’indépendance politique de Léon ne signifie pas la disparition de son identité. L’héritage culturel, juridique et institutionnel du royaume continue d’influencer la Castille et, plus tard, l’Espagne unifiée. Par exemple, les "fueros" léonais servent de base à plusieurs réformes administratives ultérieures, et la tradition des Cours représentatives inspire le fonctionnement des Cortes castillanes.

Ainsi, bien que l’intégration de Léon dans la couronne de Castille soit achevée en 1252, son influence demeure palpable. Ce processus marque la fin d’une ère mais ouvre une nouvelle page dans l’histoire de la péninsule ibérique, celle d’une centralisation accrue et d’une identité nationale émergente.

Liste des rois du Léon

- Ordoño II (910-924)

- Fruela II (924-925)

- Alphonse IV (925-931)

- Ramire II (931-951)

- Ordoño III (951-956)

- Sancho Ier "le Gras" (956-958, puis 960-966)

- Ordoño IV (958-960)

- Ramire III (966-984)

- Bermude II (984-999)

- Alphonse V "le Noble" (999-1028)

- Bermude III (1028-1037)

- Ferdinand Ier "le Grand" (1037-1065)

- Alphonse VI "le Brave" (1065-1109)

- Urraque Ire (1109-1126)

- Alphonse VII "l’Empereur" (1126-1157)

- Ferdinand II (1157-1188)

- Alphonse IX (1188-1230)

- Ferdinand III "le Saint" (1230-1252, intégration à la Castille).

Auteur : Stéphane Jeanneteau

Date : Mars 2015

Sources et références

- Fletcher, Richard. The Quest for El Cid. Oxford University Press, 1990.

- Reilly, Bernard F. The Kingdom of León-Castilla under King Alfonso VI, 1065–1109. Princeton University Press, 1988.

- O’Callaghan, Joseph F. A History of Medieval Spain. Cornell University Press, 1975.

- Ruiz, Teofilo F. Spain’s Centuries of Crisis: 1300-1474. Wiley-Blackwell, 2007.