Les cités états italiennes

Les grandes communes du nord de l’Italie :

Les communes italiennes du nord, formées au XIe siècle, émergent comme des entités autonomes, gouvernées par des conseils de citoyens ou des seigneuries. Elles jouent un rôle central dans le commerce, l’artisanat et l’épanouissement culturel.

Florence

Florence au XIe siècle (1000-1100) : L’émergence d’une commune

Au début du XIe siècle, Florence est encore une ville secondaire sous influence féodale. Elle est gouvernée par les margraves de Toscane, notamment Matilde de Canossa, figure puissante et alliée de la papauté durant la querelle des investitures. Sa position géographique, située sur l’Arno, en fait un point stratégique pour les échanges entre le nord et le sud de l’Italie. Cette période voit également les prémices d’un essor économique et démographique : l’agriculture se développe autour de la ville, notamment sur les collines environnantes, tandis qu’une classe marchande commence à émerger. Les premières activités artisanales, notamment dans le travail de la laine, jettent les bases d’une industrie florissante qui jouera un rôle central dans l’essor de la ville.

Le XIIe siècle (1100-1200) : Florence devient une commune

En 1115, à la mort de Matilde de Canossa, Florence, comme d’autres villes italiennes, profite de l’affaiblissement du pouvoir impérial pour affirmer son indépendance et se transformer en commune. La ville est désormais administrée par des consuls élus parmi ses citoyens, représentant les élites locales. Ce tournant politique coïncide avec une période de forte croissance économique. Florence s’impose progressivement comme un centre d’échange majeur grâce au commerce de la laine et au développement de l’artisanat. La richesse de la ville attire de nouvelles populations, ce qui accélère son urbanisation. Toutefois, l’autonomie florentine ne va pas sans conflits : la rivalité entre guelfes (partisans de la papauté) et gibelins (fidèles à l’empereur) apparaît dès cette époque et commence à diviser la ville.

Le XIIIe siècle (1200-1300) : L’apogée florentine

Le XIIIe siècle marque l’ascension fulgurante de Florence comme l’un des centres économiques et politiques les plus influents d’Italie. L’industrie de la laine atteint son apogée, soutenue par des réseaux commerciaux étendus qui relient Florence aux marchés européens. La ville devient également un centre financier d’envergure grâce aux banques florentines, comme celles des Bardi et des Peruzzi, qui jouent un rôle essentiel dans le financement des royaumes européens. La création des grandes guildes (arti), comme les Arti della Lana (laine) et les Arti di Calimala (finition des tissus), structure l’économie et consolide l’influence politique des artisans et des marchands. Cette prospérité s’accompagne de luttes politiques intenses, notamment entre les guelfes et les gibelins, qui plongent Florence dans des périodes de violence interne. Après la victoire des guelfes à la bataille de Benevento en 1266, ces derniers dominent la ville, mais les conflits persistent au sein même de leur faction, divisée entre guelfes blancs et noirs. Les réformes politiques, notamment les Ordinamenti di Giustizia de 1293, renforcent le rôle des guildes et excluent les nobles du pouvoir, affirmant Florence comme une république fondée sur les élites marchandes. Sur le plan culturel, Florence s’impose également : Dante Alighieri, né en 1265, illustre cet élan intellectuel par ses écrits en langue toscane, qui contribuent à la naissance de la littérature italienne.

Entre 1000 et 1300, Florence devient une puissance économique et culturelle qui influence profondément l’Italie. Sa richesse repose sur le commerce de la laine, le textile et la banque, tandis que sa monnaie, le florin, devient un standard en Europe pour sa stabilité. Sur le plan politique, Florence incarne le modèle de la république communale, souvent imité dans d’autres villes italiennes. La rivalité de Florence avec ses voisines, comme Sienne et Pise, stimule une compétitivité qui contribue à l’essor régional. L’impact culturel de la ville est également immense : la langue florentine, portée par les écrits de Dante, Pétrarque et Boccace, deviendra le fondement de la langue italienne moderne. Enfin, Florence prépare le terrain pour la Renaissance, grâce à sa prospérité économique, ses structures politiques et son environnement culturel dynamique, faisant de cette période un moment clé de l’histoire italienne.

Venise

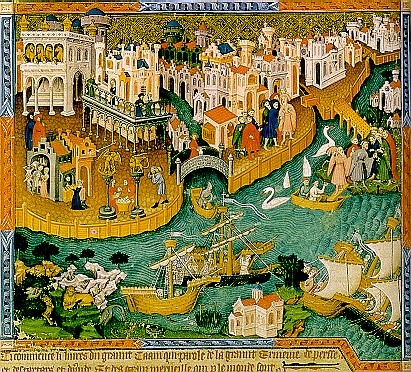

Venise au XIe siècle (1000-1100) : La consolidation d’une république maritime

Au XIe siècle, Venise commence à se démarquer comme une puissance maritime majeure. Située dans la lagune, la ville bénéficie d’une position stratégique entre l’Orient et l’Occident, au croisement des routes commerciales en Méditerranée. Officiellement sous la suzeraineté de l’Empire byzantin, Venise jouit d’une autonomie croissante grâce à la diplomatie habile de ses doges. En 1082, la ville obtient des privilèges commerciaux importants grâce à un accord avec l’Empire byzantin, lui accordant des exemptions de taxes dans les ports byzantins. Ces avantages renforcent son rôle dans le commerce méditerranéen, en particulier dans le commerce de luxe (soie, épices et pierres précieuses). Pendant cette période, Venise commence également à structurer son gouvernement républicain autour du doge, élu par une élite de familles marchandes influentes. Cette structure unique de gouvernance, mêlant aristocratie et république, lui permet d'assurer sa stabilité et son indépendance.

Venise au XIIe siècle (1100-1200) : Expansion et domination commerciale

Le XIIe siècle est une période de forte expansion pour Venise. Elle profite des croisades, notamment de la première et de la deuxième croisade, pour asseoir son contrôle sur les routes maritimes et accroître ses revenus. Les navires vénitiens transportent croisés et marchandises, renforçant ainsi l’économie et l’influence de la ville. Les relations avec l’Empire byzantin restent importantes, mais Venise adopte une politique plus indépendante, jouant un rôle pivot dans le commerce entre l’Europe et l’Orient. Cette période voit également la consolidation de son empire maritime grâce à l’acquisition de colonies et de bases commerciales stratégiques en Adriatique et en Méditerranée, notamment Zara (Zadar) et les îles dalmates. La prospérité économique repose sur le commerce de produits de luxe orientaux, tels que les épices, la soie et les parfums, et sur la réexportation de ces marchandises vers l’Europe. Par ailleurs, le XIIe siècle est marqué par l’émergence de grandes institutions vénitiennes, comme le Grand Conseil, qui renforce la gouvernance républicaine de la ville.

Venise au XIIIe siècle (1200-1300) : L’apogée d’une puissance maritime

Le XIIIe siècle marque l’apogée de la puissance vénitienne, en grande partie grâce à son rôle dans la quatrième croisade. En 1204, les croisés, transportés par Venise, détournent leur expédition pour conquérir Constantinople, sous l’impulsion du doge Enrico Dandolo. La victoire permet à Venise de s’emparer de territoires byzantins stratégiques, comme la Crète et des îles de l’Égée, consolidant son empire maritime. Ces conquêtes renforcent son rôle dominant dans le commerce méditerranéen et établissent un réseau de colonies vénitiennes qui assurent l’approvisionnement en produits de luxe. Parallèlement, Venise s’impose comme un centre de production et d’innovation, notamment dans l’industrie verrière sur l’île de Murano, célèbre pour ses techniques avancées de fabrication du verre. Le gouvernement de Venise évolue également : le pouvoir du doge est limité par des institutions comme le Conseil des Dix, garantissant une stabilité politique exceptionnelle dans un contexte d’intenses rivalités en Italie et en Europe.

L’impact de Venise sur l’Italie et l’Europe (1000-1300)

Entre 1000 et 1300, Venise exerce une influence considérable non seulement sur l’Italie, mais aussi sur l’ensemble de l’Europe. Grâce à son contrôle des routes maritimes, elle devient un carrefour essentiel pour le commerce entre l’Europe et l’Orient, introduisant en Occident des produits exotiques et des innovations. En Italie, la puissance économique et maritime de Venise stimule une compétition avec d’autres cités comme Gênes et Pise, alimentant une rivalité commerciale qui façonne l’équilibre des pouvoirs en Méditerranée. Politiquement, le modèle de gouvernance vénitien, mêlant aristocratie et institutions républicaines, devient une référence unique, illustrant une forme de stabilité dans un contexte de rivalités communales en Italie. Enfin, Venise prépare le terrain pour la Renaissance grâce à son rôle dans la diffusion des idées, des techniques et des produits venus de l’Orient, jouant un rôle précoce dans les échanges culturels entre l’Europe et le reste du monde.

Milan

Milan au XIe siècle (1000-1100) : Une cité sous influence féodale et religieuse

Au début du XIe siècle, Milan est l’un des centres les plus importants de la Lombardie, grâce à sa position stratégique dans la plaine du Pô et à son rôle religieux en tant que siège de l’archevêché de Milan. La ville est alors marquée par une forte influence féodale, dominée par l’aristocratie locale et le pouvoir ecclésiastique. Cependant, elle connaît également une montée en puissance de ses marchands et artisans, favorisée par le développement de l’agriculture et des échanges commerciaux. Durant cette période, Milan est impliquée dans la querelle des investitures entre le pape et l’empereur du Saint-Empire romain germanique. L’archevêque de Milan joue un rôle clé dans ce conflit, soutenant généralement le pape et contribuant à affirmer l’autonomie de la ville face à l’autorité impériale. Cette tension amorce l’émancipation politique de Milan, qui deviendra une commune au siècle suivant.

Milan au XIIe siècle (1100-1200) : L’émergence d’une commune puissante

Au cours du XIIe siècle, Milan se transforme en une commune dynamique et influente. Après s’être rebellée contre l’autorité impériale, la ville s’impose comme une force majeure en Lombardie. L’aristocratie locale, les marchands et les artisans prennent le contrôle de l’administration municipale, établissant une structure de gouvernement basée sur des consuls élus. Cependant, cette période est marquée par une violente opposition avec l’empereur Frédéric Barberousse, qui cherche à rétablir son autorité sur les communes italiennes. En 1162, après une longue campagne, Milan est conquise et en grande partie détruite par les troupes impériales. Cette défaite renforce néanmoins la solidarité entre les communes lombardes, qui forment la Ligue lombarde en 1167, une alliance destinée à résister à l’autorité impériale. La victoire de la Ligue lombarde sur Frédéric Barberousse à Legnano en 1176 marque un tournant décisif pour Milan, qui renforce son autonomie et sa position de leader dans le nord de l’Italie.

Milan au XIIIe siècle (1200-1300) : Vers l’ascension des seigneuries

Le XIIIe siècle voit l’affirmation de Milan comme l’une des cités les plus prospères et puissantes d’Italie, mais aussi une période de luttes internes. La ville, enrichie par son industrie textile et son commerce, devient un centre économique majeur. Les activités de production de laine et de soie, ainsi que les échanges commerciaux à travers les Alpes, assurent une grande prospérité. Cependant, cette prospérité s’accompagne de rivalités politiques intenses entre factions locales, notamment entre les guelfes, partisans de la papauté, et les gibelins, soutiens de l’empereur. Ces conflits internes affaiblissent temporairement la commune et ouvrent la voie à l’émergence de seigneuries. À la fin du XIIIe siècle, la famille Visconti, d’origine gibeline, commence à dominer la scène politique milanaise. En 1277, Ottone Visconti prend le pouvoir et inaugure une dynastie qui marquera profondément l’histoire de Milan.

L’impact de Milan sur l’Italie (1000-1300)

Entre 1000 et 1300, Milan joue un rôle central dans l’histoire de l’Italie. Son influence économique s’étend bien au-delà de la Lombardie grâce à son industrie textile et à son rôle dans le commerce transalpin. Politiquement, Milan est un acteur clé dans la lutte pour l’autonomie des communes italiennes, notamment grâce à son rôle dans la Ligue lombarde contre l’empire. La victoire à Legnano en 1176, obtenue en grande partie grâce à la mobilisation milanaise, symbolise la résistance des communes face à l’autorité impériale. Enfin, Milan pose les bases d’un futur État princier, avec l’ascension des Visconti, qui transformeront la ville en une capitale régionale puissante. Cette période de transition, marquée par des innovations économiques, des luttes politiques et une affirmation culturelle, prépare Milan à jouer un rôle clé dans la Renaissance italienne.

Pise

Pise au XIe siècle (1000-1100) : Une république maritime en pleine ascension

Au début du XIe siècle, Pise émerge comme une puissance maritime majeure grâce à sa position stratégique sur la mer Tyrrhénienne. La ville bénéficie de ses relations commerciales avec l’Afrique du Nord, la Sicile et l’Orient, devenant un centre de négoce pour des produits tels que les épices, le sel, et les soieries. Le port de Pise est l’un des plus actifs d’Italie, et la ville prospère rapidement sous l’impulsion de son élite marchande. C’est également une période où Pise se distingue par son rôle militaire : les flottes pisanes participent à la lutte contre les pirates musulmans et à des expéditions en Méditerranée. En 1063, Pise remporte une importante victoire navale contre les Sarrazins à Palerme, consolidant son rôle de puissance chrétienne. Cette victoire permet à la ville de financer la construction de monuments emblématiques, notamment la cathédrale de Pise, un chef-d'œuvre du style roman pisan, dont la célèbre tour penchée.

Pise au XIIe siècle (1100-1200) : L’apogée d’une république maritime

Le XIIe siècle marque l’âge d’or de Pise en tant que république maritime. La ville joue un rôle crucial dans les croisades, offrant ses navires pour le transport des croisés et des marchandises. Ces campagnes lui permettent de renforcer son réseau commercial et d’acquérir des territoires stratégiques, notamment en Corse, en Sardaigne et dans les Baléares. Pise devient ainsi une puissance incontournable en Méditerranée occidentale. Parallèlement, la ville entre en rivalité avec d’autres républiques maritimes italiennes, en particulier Gênes, pour le contrôle des routes commerciales. En 1162, Pise s’allie temporairement avec l’empereur Frédéric Barberousse, obtenant ainsi des privilèges qui renforcent son autonomie. Cette alliance confirme son statut de puissance gibeline, fidèle à l’Empire dans les conflits contre les guelfes.

Pise au XIIIe siècle (1200-1300) : Déclin et rivalités fatales

Malgré son apogée au siècle précédent, le XIIIe siècle marque le début du déclin de Pise. La rivalité avec Gênes s’intensifie et culmine lors de la bataille navale de la Meloria en 1284, une défaite écrasante pour Pise. Cette défaite entraîne la perte de sa flotte et affaiblit considérablement son influence en Méditerranée. Pise perd également le contrôle de la Corse et voit son commerce décliner, au profit de Gênes et de Venise. Sur le plan intérieur, la ville est affaiblie par des luttes politiques entre guelfes et gibelins, qui paralysent son administration. Cependant, malgré ces revers, Pise reste un centre culturel et artistique important. La construction de monuments emblématiques, comme le baptistère et le Camposanto monumental, témoigne de la vitalité de son art roman pisan.

L’impact de Pise sur l’Italie (1000-1300)

Entre 1000 et 1300, Pise joue un rôle majeur dans l’histoire de l’Italie en tant que république maritime de premier plan. Sa flotte contribue à la défense des États chrétiens en Méditerranée et à l’expansion du commerce italien vers l’Orient et l’Afrique. Son architecture, caractérisée par le style roman pisan, influence d’autres villes italiennes et européennes, laissant un héritage artistique durable. Sur le plan politique, son rôle dans les croisades et son soutien au camp gibelin montrent l’importance de Pise dans les luttes pour le pouvoir en Italie. Cependant, sa défaite face à Gênes en 1284 marque un tournant, symbolisant la transition de l’hégémonie maritime italienne vers d’autres puissances, comme Gênes et Venise. Malgré son déclin, Pise reste un symbole de la splendeur des républiques maritimes italiennes au Moyen Âge.

Gênes

Gênes au XIe siècle (1000-1100) : Les débuts d’une république maritime

Au XIe siècle, Gênes commence à émerger comme une puissance maritime majeure. Sa position stratégique sur la côte ligure lui permet de développer son port, qui devient un centre essentiel pour le commerce en Méditerranée. La ville s’enrichit grâce au commerce de denrées précieuses comme les épices, les textiles et les métaux précieux, reliant l’Europe occidentale aux marchés orientaux. Gênes participe également activement aux campagnes militaires contre les pirates musulmans qui menacent la Méditerranée occidentale. En 1016, elle s’associe à Pise pour mener une expédition réussie contre les Sarrazins en Sardaigne, ouvrant ainsi la voie à une domination génoise sur l’île au fil des siècles. À cette époque, Gênes commence à structurer son administration communale, dirigée par un réseau d’aristocrates marchands, qui posent les bases de la future république.

Gênes au XIIe siècle (1100-1200) : L’affirmation d’une puissance maritime

Le XIIe siècle marque l’affirmation de Gênes comme une grande république maritime. Les croisades jouent un rôle clé dans cette montée en puissance : les navires génois transportent les croisés et leurs marchandises, tout en établissant des bases commerciales en Méditerranée orientale, notamment à Antioche, Tripoli et Acre. Ces comptoirs permettent à Gênes de renforcer son influence économique et de contrôler des routes commerciales vitales. La prospérité économique repose également sur la domination du commerce en Méditerranée occidentale, où Gênes entre en compétition avec Pise. Cette rivalité aboutit à des affrontements militaires sporadiques, tout en stimulant l’innovation navale et commerciale. Sur le plan politique, Gênes adopte une structure républicaine, avec l’élection de consuls pour gérer les affaires publiques. Cette gouvernance repose sur les grandes familles aristocratiques et marchandes, qui utilisent leur pouvoir pour financer la construction d’une flotte puissante et développer le port.

Gênes au XIIIe siècle (1200-1300) : L’apogée et la rivalité avec Venise

Au XIIIe siècle, Gênes atteint l’apogée de sa puissance maritime et commerciale. La ville joue un rôle central dans les échanges entre l’Europe et l’Orient, particulièrement après la quatrième croisade (1204), qui ouvre des opportunités dans l’Empire byzantin affaibli. Gênes établit des comptoirs dans des ports stratégiques comme Chios, Smyrne et Constantinople, consolidant ainsi sa présence en Méditerranée orientale et en mer Noire. Cependant, la rivalité avec Venise s’intensifie au cours du siècle. Ces deux puissances maritimes s’affrontent pour le contrôle des routes commerciales et des marchés orientaux, notamment lors de la guerre de Saint-Sabas (1256-1270), qui oppose les deux républiques autour d’Acre. Cette compétition entraîne des conflits armés, mais aussi des avancées dans la construction navale et le commerce.Sur le plan intérieur, la gouvernance républicaine évolue pour devenir plus centralisée. En 1257, le podestat Guglielmo Boccanegra est élu et introduit des réformes visant à renforcer l’autorité centrale. Cependant, les rivalités entre les grandes familles génoises, comme les Doria, les Spinola et les Fieschi, provoquent des tensions internes qui fragilisent la cohésion politique. Malgré ces troubles, Gênes parvient à remporter une victoire décisive contre Pise lors de la bataille navale de la Meloria en 1284, qui réduit considérablement la puissance pisane et renforce la domination génoise en Méditerranée occidentale.

L’impact de Gênes sur l’Italie (1000-1300)

Entre 1000 et 1300, Gênes joue un rôle essentiel dans l’histoire de l’Italie et de la Méditerranée. Elle est une des principales forces à l’origine de l’expansion du commerce maritime italien, établissant des réseaux qui relient l’Europe, l’Orient et l’Afrique. Les innovations navales et commerciales génoises, comme les caravelles et les compagnies maritimes, inspirent d’autres républiques italiennes et européennes. Politiquement, Gênes illustre le modèle d’une république marchande où le pouvoir est détenu par une élite économique, préfigurant les grandes cités-États de la Renaissance. Sa victoire sur Pise en 1284 et sa rivalité avec Venise témoignent de son rôle central dans l’équilibre des puissances italiennes. Enfin, l’expansion génoise en Méditerranée orientale ouvre des voies commerciales qui contribueront à la redécouverte de la culture et des richesses de l’Orient, préparant l’Italie à l’essor de la Renaissance.

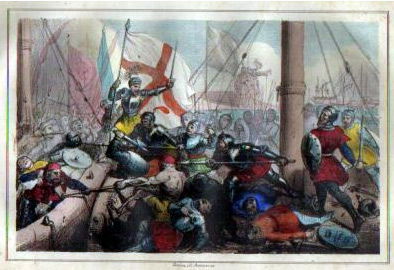

Victoire des génois à la bataille de la Meloria (1284), la plus grande bataille navale du Moyen Âge qui opposa la puissante république de Gênes à sa rivale la république de Pise.

Bologne

Bologne au XIe siècle (1000-1100) : Une ville en pleine mutation

Au XIe siècle, Bologne commence à se transformer en une commune dynamique, bien que la ville reste encore marquée par l’influence féodale. Située dans la vallée du Pô, au carrefour de routes commerciales importantes reliant le nord et le sud de l’Italie, elle bénéficie d’une position géographique stratégique. Cette période voit les débuts de son émancipation politique : la noblesse locale et les évêques cèdent progressivement du pouvoir au profit d’une élite marchande et artisanale qui commence à jouer un rôle actif dans les affaires urbaines. Cependant, l’événement le plus marquant du XIe siècle pour Bologne est la fondation de son université vers 1088. Elle devient la première université d’Europe et se spécialise dans l’étude du droit, attirant des étudiants et des enseignants de toute l’Europe. Ce développement marque le début de la renommée intellectuelle de la ville.

Bologne au XIIe siècle (1100-1200) : L’émergence d’une commune influente

Au XIIe siècle, Bologne s’affirme comme une commune autonome, avec une administration structurée et dirigée par des consuls élus parmi les citoyens. Comme de nombreuses villes italiennes, elle s’émancipe de l’autorité impériale, notamment grâce à son engagement dans la Ligue lombarde, une alliance de communes du nord de l’Italie opposées à l’empereur Frédéric Barberousse. Bologne joue un rôle actif dans cette lutte, notamment lors de la bataille de Legnano en 1176, où la Ligue lombarde inflige une défaite décisive à Barberousse, consolidant l’autonomie des communes italiennes. Parallèlement, l’université de Bologne continue de prospérer, devenant un centre incontournable pour l’étude du droit romain et canonique. Sa réputation attire des intellectuels et des étudiants étrangers, renforçant le dynamisme culturel de la ville et stimulant son économie grâce aux activités liées à l’enseignement.

Bologne au XIIIe siècle (1200-1300) : Une cité prospère et conflictuelle

Le XIIIe siècle est une période de prospérité pour Bologne, mais aussi de tensions internes et de rivalités politiques. Économiquement, la ville se développe grâce à son commerce local et sa production artisanale, notamment dans le textile. Les classes marchandes et artisanales, organisées en corporations, gagnent en influence politique et jouent un rôle clé dans l’administration de la commune. Cependant, cette période est marquée par des luttes entre guelfes (partisans de la papauté) et gibelins (soutiens de l’empire). Bologne, alignée avec le camp guelfe, renforce son opposition à l’autorité impériale et devient un bastion papal dans le nord de l’Italie. Ces luttes internes sont exacerbées par des rivalités entre familles nobles locales, provoquant une instabilité politique malgré la prospérité économique. Par ailleurs, l’université de Bologne reste un phare intellectuel en Europe : elle accueille des figures majeures du Moyen Âge, comme l’empereur Frédéric II, qui y envoie des juristes pour se former. Cette institution contribue à l’élaboration et à la diffusion des bases du droit moderne en Europe.

L’impact de Bologne sur l’Italie (1000-1300)

Entre 1000 et 1300, Bologne joue un rôle crucial dans l’histoire de l’Italie et de l’Europe. Sur le plan politique, elle illustre le modèle des communes italiennes autonomes, capables de résister à l’autorité impériale tout en développant des structures de gouvernance participatives. Son engagement dans la Ligue lombarde et son alignement avec le camp guelfe influencent les équilibres politiques de l’Italie du nord. Sur le plan culturel et intellectuel, l’université de Bologne exerce un impact considérable : en codifiant et en enseignant le droit romain et canonique, elle contribue à la formation des élites juridiques européennes et à la modernisation des institutions juridiques. Enfin, Bologne est une précurseure dans la mise en place de structures municipales démocratiques, où les guildes et les corporations jouent un rôle central, annonçant les modèles politiques qui caractériseront la Renaissance italienne.

Vérone

Vérone au XIe siècle (1000-1100) : Une cité sous influence impériale

Au début du XIe siècle, Vérone est une ville stratégique de la plaine du Pô, située sur des routes commerciales importantes reliant l’Italie septentrionale à l’Europe centrale. La ville est sous la domination de l’Empire romain germanique, dans le cadre du royaume d’Italie intégré au Saint-Empire. En tant que point de passage clé entre les Alpes et la Lombardie, Vérone joue un rôle essentiel dans les campagnes impériales vers le sud. À cette époque, la ville commence à s’organiser autour d’une administration urbaine qui amorce l’émergence de structures communales, bien que l’influence féodale reste forte. Le XIe siècle voit également la croissance démographique et économique de Vérone, grâce à son agriculture environnante et à son rôle de centre commercial régional.

Vérone au XIIe siècle (1100-1200) : Une commune en pleine expansion

Au XIIe siècle, Vérone devient une commune autonome, à l’instar d’autres villes du nord de l’Italie, et s’affranchit progressivement du contrôle impérial. La commune est dirigée par des consuls élus parmi l’élite locale, notamment les grandes familles aristocratiques et marchandes. Vérone joue un rôle important dans la Ligue lombarde, l’alliance des communes italiennes contre l’empereur Frédéric Barberousse. La participation de Vérone à la bataille de Legnano en 1176, qui voit la défaite de l’empereur, renforce l’autonomie de la ville et consolide sa place dans le système des communes italiennes. Durant cette période, Vérone développe également son économie, en profitant de sa position de carrefour pour les échanges commerciaux. Parallèlement, la ville commence à renforcer son infrastructure, construisant des ponts, des murs et des églises, comme l’église romane de San Zeno, un chef-d’œuvre de l’architecture religieuse de l’époque.

Vérone au XIIIe siècle (1200-1300) : L’âge des Scaliger

Le XIIIe siècle marque un tournant pour Vérone avec l’ascension de la famille Scaliger (dite aussi Della Scala), qui transforme la commune en une seigneurie puissante. En 1262, Mastino I della Scala est élu podestat et s’empare progressivement du pouvoir, établissant une dynastie qui régnera sur Vérone pendant plus d’un siècle. Sous les Scaliger, Vérone connaît une période de stabilité politique relative, malgré les luttes guelfes et gibelines qui divisent d’autres communes italiennes. La ville adopte une position gibeline, soutenant l’Empire contre la papauté, ce qui renforce son rôle dans les luttes politiques du nord de l’Italie. Économiquement, Vérone continue de prospérer grâce à son rôle de plaque tournante pour le commerce transalpin. Les Scaliger investissent également dans des projets architecturaux ambitieux, comme les célèbres Arches Scaliger (tombes monumentales) et le renforcement des fortifications de la ville. Vérone devient un centre culturel et politique important dans la région.

L’impact de Vérone sur l’Italie (1000-1300)

Entre 1000 et 1300, Vérone joue un rôle stratégique et politique essentiel dans l’histoire de l’Italie du nord. Son engagement dans la Ligue lombarde montre son influence dans les luttes pour l’autonomie des communes face à l’autorité impériale. Sous la dynastie des Scaliger, Vérone devient une seigneurie modèle, illustrant la transition des communes vers des États princiers qui caractérise la fin du Moyen Âge en Italie. La ville, par sa position géographique, contribue au développement des échanges économiques entre l’Italie et l’Europe centrale, renforçant ainsi l’intégration économique de la région. Sur le plan culturel, Vérone s’impose comme un centre de rayonnement artistique et architectural, avec des édifices qui reflètent l’évolution du style roman au gothique. Enfin, la consolidation politique sous les Scaliger prépare Vérone à jouer un rôle clé dans les rivalités territoriales de la Renaissance italienne.

Padoue

Padoue au XIe siècle (1000-1100) : Une ville en reconstruction

Au début du XIe siècle, Padoue connaît une phase de reconstruction et de redynamisation après les destructions causées par les invasions hongroises au siècle précédent. Grâce à sa position stratégique dans la plaine du Pô, la ville reprend rapidement son rôle de centre régional, notamment dans l’agriculture et le commerce local. Le pouvoir est encore dominé par les structures féodales, avec une forte influence de l’aristocratie et de l’évêque de Padoue. Cependant, cette période marque aussi les premières étapes de l’autonomie communale. L’essor démographique et la diversification économique renforcent la position de Padoue en tant que centre actif de la Vénétie.

Padoue au XIIe siècle (1100-1200) : L’émergence d’une commune

Au XIIe siècle, Padoue devient une commune autonome, dirigée par des consuls issus de l’aristocratie locale et des grandes familles marchandes. La ville s’affirme politiquement en résistant à l’autorité impériale, notamment en participant activement à la Ligue lombarde, une alliance des communes du nord de l’Italie contre l’empereur Frédéric Barberousse. Cette lutte culmine avec la victoire décisive des communes à la bataille de Legnano en 1176, consolidant l’autonomie de Padoue et des autres membres de la Ligue. Pendant cette période, Padoue se développe économiquement grâce à son agriculture florissante et au commerce de produits agricoles et artisanaux. La ville commence également à investir dans des projets architecturaux, avec la construction d’églises et de bâtiments publics.

Padoue au XIIIe siècle (1200-1300) : Un centre intellectuel et culturel florissant

Le XIIIe siècle marque l’âge d’or de Padoue en tant que centre culturel et intellectuel. En 1222, la ville fonde l’Université de Padoue, qui devient rapidement l’une des institutions les plus prestigieuses d’Europe. Spécialisée initialement dans le droit et les sciences, l’université attire des étudiants et des enseignants de toute l’Europe, contribuant au rayonnement intellectuel de la ville. La présence de figures majeures comme Albert le Grand et Pietro d’Abano renforce la réputation de Padoue comme un centre de savoir.Parallèlement, Padoue connaît un dynamisme artistique notable. L’arrivée des franciscains et des dominicains contribue à une effervescence culturelle et religieuse, aboutissant à la construction de monuments emblématiques comme la basilique Saint-Antoine, commencée à la fin du siècle. Économiquement, Padoue reste prospère grâce à son rôle dans le commerce régional et à une agriculture bien organisée.Sur le plan politique, la ville est marquée par des tensions internes entre factions guelfes (partisans de la papauté) et gibelines (alliés de l’empereur). À la fin du siècle, ces rivalités facilitent l’ascension de seigneurs locaux, notamment les Da Carrara, qui commencent à prendre le contrôle de la ville et à la transformer en une seigneurie.

L’impact de Padoue sur l’Italie (1000-1300)

Entre 1000 et 1300, Padoue joue un rôle clé dans l’histoire de l’Italie, notamment en contribuant au développement des communes et de l’enseignement supérieur. Son engagement dans la Ligue lombarde illustre l’importance des cités italiennes dans la lutte pour l’autonomie face à l’autorité impériale. L’université de Padoue, l’une des plus anciennes d’Europe, a un impact majeur sur la diffusion des idées et des savoirs juridiques et scientifiques en Italie et au-delà. Sur le plan artistique et religieux, la ville devient un centre d’innovation, avec des projets architecturaux et des œuvres qui anticipent les styles de la Renaissance. Enfin, la transition politique vers une seigneurie sous les Da Carrara reflète les évolutions générales des communes italiennes au tournant du Moyen Âge, annonçant l’émergence des États princiers.

Sienne

Sienne au XIe siècle (1000-1100) : Une cité en croissance

Au début du XIe siècle, Sienne est encore une petite ville de Toscane, mais sa situation géographique stratégique sur la Via Francigena, l’importante route de pèlerinage reliant le nord de l’Europe à Rome, stimule son développement économique et démographique. La ville se trouve sous la domination de l’Empire romain germanique, comme la plupart des communes toscanes, et reste influencée par les seigneurs féodaux locaux. Cependant, l’essor des échanges commerciaux, notamment dans le textile et l’agriculture, favorise l’émergence d’une élite marchande qui commence à revendiquer un rôle politique. Cette période marque le début de l’expansion urbaine et de la transformation de Sienne en un centre régional.

Sienne au XIIe siècle (1100-1200) : L’autonomie communale

Au XIIe siècle, Sienne devient une commune autonome, gouvernée par des consuls issus de l’aristocratie locale et des marchands. L’émancipation politique de la ville coïncide avec une période de prospérité économique. Sienne se spécialise dans le commerce de la laine et du textile, mais aussi dans le secteur bancaire naissant, qui deviendra une source majeure de richesse. En tant que rivale de Florence, Sienne commence à s’imposer politiquement en Toscane et participe activement aux luttes entre les guelfes (partisans de la papauté) et les gibelins (fidèles à l’Empire). La ville adopte une position gibeline, soutenant l’autorité impériale contre Florence, largement dominée par les guelfes. Ce choix politique renforce ses relations avec d’autres communes gibelines, mais intensifie également les rivalités locales.

Sienne au XIIIe siècle (1200-1300) : Une puissance économique et culturelle

Le XIIIe siècle marque l’apogée de Sienne en tant que puissance économique et culturelle. La ville connaît une croissance économique remarquable grâce à son industrie textile et à son rôle dans le développement bancaire. Les institutions bancaires siennoises, comme la Gran Tavola, deviennent parmi les plus influentes d’Europe, finançant les États pontificaux et des entreprises commerciales à travers le continent. Cette prospérité s’accompagne d’une expansion urbaine spectaculaire, illustrée par la construction de la Piazza del Campo, qui devient le centre de la vie publique siennoise.Sur le plan politique, Sienne continue d’être marquée par son alignement gibelin, ce qui la conduit à affronter Florence à plusieurs reprises. En 1260, lors de la célèbre bataille de Montaperti, Sienne inflige une défaite écrasante à Florence, consolidant temporairement sa position dominante en Toscane. Cependant, les luttes internes entre factions guelfes et gibelines fragilisent la ville dans les décennies suivantes, tandis que Florence regagne du terrain.Sienne est également un centre artistique majeur à la fin du XIIIe siècle. Sous l’impulsion de sa prospérité, la ville devient un foyer d’innovation dans les arts visuels, notamment avec l’école de peinture siennoise, représentée par des artistes comme Duccio di Buoninsegna, dont la Maestà influence profondément l’art gothique italien. La construction de la cathédrale de Sienne (Duomo) illustre également l’ambition culturelle et spirituelle de la ville.

L’impact de Sienne sur l’Italie (1000-1300)

Entre 1000 et 1300, Sienne joue un rôle essentiel dans l’histoire de l’Italie médiévale, tant sur le plan économique que culturel. Son secteur bancaire influence les finances européennes et contribue à l’émergence du capitalisme moderne. Par son engagement dans les luttes entre guelfes et gibelines, Sienne façonne les équilibres politiques de la Toscane et de l’Italie centrale. Artistiquement, la ville est un précurseur du gothique italien, avec des contributions majeures dans l’architecture, la peinture et l’urbanisme. Bien que son influence politique décline après le XIIIe siècle face à la montée de Florence, Sienne reste un modèle de commune florissante et culturellement ambitieuse, jouant un rôle clé dans la transition vers la Renaissance italienne.

Pérouse

Pérouse au XIe siècle (1000-1100) : Une ville entre traditions féodales et premières autonomies

Au XIe siècle, Pérouse est encore largement sous le contrôle de seigneurs féodaux et de l’Église, bien qu’elle commence à se développer en tant que centre urbain important en Ombrie, en raison de sa position stratégique sur les collines dominant les routes commerciales reliant Rome et le nord de l’Italie. L’agriculture, notamment l’oléiculture et la viticulture, ainsi que l’artisanat, constituent la base de son économie. À cette époque, l’autorité des évêques de Pérouse reste influente, mais les tensions entre les nobles locaux et les marchands émergents commencent à poser les bases de la transition vers une autonomie communale, caractéristique du siècle suivant.

Pérouse au XIIe siècle (1100-1200) : L’émergence d’une commune autonome

Au XIIe siècle, Pérouse s’affirme comme une commune autonome, marquant son émancipation progressive du pouvoir féodal et ecclésiastique. Comme d'autres communes italiennes, Pérouse élit des consuls pour administrer la ville et se dote d’institutions politiques locales. Cette autonomie politique est renforcée par l’essor économique de la ville, alimenté par le commerce et l’artisanat. Pérouse commence également à s’armer pour défendre son indépendance, construisant des murailles pour protéger ses habitants.

Sur le plan politique, Pérouse adopte une position guelfe, soutenant le pape contre l’empereur. Cette alliance avec la papauté influence son développement et son rôle dans les conflits régionaux. En effet, Pérouse devient un acteur clé dans les luttes entre guelfes et gibelins, non seulement en Ombrie, mais également dans les régions avoisinantes. Ses rivalités avec d’autres communes, comme Assise, se multiplient, contribuant à la montée en puissance de Pérouse comme force dominante en Ombrie.

Pérouse au XIIIe siècle (1200-1300) : Une cité en expansion et un bastion guelfe

Le XIIIe siècle marque l’âge d’or de Pérouse en tant que commune prospère et influente. La ville consolide son autonomie et devient un bastion majeur du parti guelfe, s’opposant aux communes gibelines et soutenant activement les intérêts papaux dans la région. Cette fidélité au pape lui vaut des privilèges politiques et économiques, renforçant son statut. Les rivalités avec des communes voisines, comme Todi, Foligno, et surtout Assise, culminent dans des affrontements violents. Pérouse joue également un rôle dans les luttes plus larges entre les guelfes et les gibelins en Toscane et en Italie centrale.

Économiquement, Pérouse se développe grâce à son artisanat, en particulier la production textile et le commerce des produits agricoles locaux. La ville attire également des intellectuels et des artistes, devenant un centre culturel dynamique. L’université de Pérouse, fondée en 1308 (bien qu’annoncée dès la fin du XIIIe siècle), deviendra l’une des institutions éducatives les plus importantes d’Italie centrale, renforçant la réputation de la ville comme un centre de savoir.

Sur le plan architectural et artistique, Pérouse connaît une effervescence notable. Les grandes familles et les institutions communales investissent dans des projets ambitieux, tels que le Palazzo dei Priori, qui devient le symbole du pouvoir communal, et la Fontana Maggiore, un chef-d'œuvre de l’art gothique tardif réalisé par Nicola et Giovanni Pisano. Ces constructions témoignent de la richesse et de l’ambition culturelle de la ville.

L’impact de Pérouse sur l’Italie (1000-1300)

Entre 1000 et 1300, Pérouse se distingue comme une force régionale majeure en Ombrie et un acteur important dans les luttes politiques qui façonnent l’Italie médiévale. Sa fidélité au camp guelfe renforce la domination papale en Italie centrale, tout en posant les bases de conflits prolongés avec les communes gibelines. En tant que centre culturel, Pérouse joue un rôle clé dans l’art gothique italien, contribuant au développement architectural et artistique de l’Italie. Ses institutions politiques et éducatives, comme son université, participent à l’essor intellectuel de la péninsule. Bien que Pérouse n’atteigne pas l’influence de grandes villes comme Florence ou Venise, elle s’impose comme un modèle de commune florissante et un acteur central dans les équilibres politiques et culturels de l’Italie centrale.

Lucques

Lucques au XIe siècle (1000-1100) : Une ville sous influence féodale

Au XIe siècle, Lucques est l'une des villes les plus anciennes et importantes de Toscane. Si elle est encore sous une forte influence féodale, notamment celle de l’Empire romain germanique, la ville bénéficie de son emplacement stratégique sur la Via Francigena, une route clé reliant Rome au nord de l’Europe. Ce positionnement favorise les échanges commerciaux et stimule le développement économique. Lucques est également un centre religieux important, avec son archevêché et des édifices religieux, tels que la basilique San Frediano et la cathédrale San Martino, qui renforcent son prestige régional. À la fin du XIe siècle, les tensions entre les pouvoirs féodaux et une élite marchande émergente posent les bases de la transformation politique de la ville au siècle suivant.

Lucques au XIIe siècle (1100-1200) : Une commune autonome en plein essor

Au XIIe siècle, Lucques devient une commune autonome, suivant la tendance des villes du nord et du centre de l’Italie. Elle développe des institutions communales gouvernées par des consuls élus parmi les familles nobles et les riches marchands, qui commencent à jouer un rôle dominant dans la vie politique et économique. La ville s’affirme comme un centre textile majeur, avec une spécialisation dans la production de soie et de draps, qui devient rapidement une source essentielle de richesse. La position de Lucques sur la Via Francigena continue de favoriser le commerce, renforçant son rôle dans les échanges entre l’Italie et le reste de l’Europe.

Politiquement, Lucques adopte une position guelfe, soutenant le pape contre l’empereur. Cette affiliation la conduit à des alliances avec d'autres communes guelfes, mais aussi à des rivalités avec des villes gibelines voisines, comme Pise. Ces conflits façonnent une grande partie de la politique régionale au XIIe siècle.

Lucques au XIIIe siècle (1200-1300) : Un centre prospère et disputé

Le XIIIe siècle marque une période de prospérité économique pour Lucques, notamment grâce à son industrie textile et son rôle dans le commerce de la soie. La ville devient l’un des premiers centres européens de production et de commerce de la soie, attirant des artisans et des marchands de toute l’Italie et d’au-delà. Cette richesse économique permet à Lucques de financer des projets urbains ambitieux, tels que la construction de nouvelles murailles et la rénovation de ses églises.

Cependant, le XIIIe siècle est également marqué par des tensions politiques internes et des rivalités externes. Les factions guelfes et gibelines s'affrontent régulièrement au sein de la ville, tandis que Lucques entre en conflit avec ses puissants voisins, notamment Florence et Pise, qui cherchent à contrôler la région. Ces conflits culminent dans des périodes de domination étrangère, mais Lucques parvient à préserver son autonomie grâce à sa capacité à négocier et à s’appuyer sur son réseau économique.

L’impact de Lucques sur l’Italie (1000-1300)

Entre 1000 et 1300, Lucques se distingue par son rôle économique et son influence politique en Toscane et au-delà. En tant que centre majeur de production et de commerce de la soie, elle contribue à l’essor du commerce italien et européen, anticipant l’importance future des cités toscanes dans la Renaissance. Politiquement, la fidélité de Lucques au camp guelfe en fait un bastion stratégique pour les forces papales en Toscane, jouant un rôle clé dans les équilibres régionaux. Sur le plan culturel et architectural, Lucques laisse un héritage important avec ses églises romanes, ses murailles et ses institutions communales. Bien qu’elle soit souvent éclipsée par des villes voisines comme Florence et Pise, Lucques reste un exemple emblématique de commune prospère et autonome dans l’Italie médiévale.

Auteur : Stéphane Jeanneteau. Juin 2016