Les Pays du Caucase du Xe au début du XIVe siècle : Entre Empires et Dynamiques Régionales.

La région caucasienne, à cheval entre l’Europe et l’Asie, s’est imposée comme un carrefour stratégique et culturel au cours de l’histoire. Du Xe au début du XIVe siècle, cette période a été marquée par des transformations profondes, liées à l’influence des grandes puissances régionales, des migrations, et des échanges culturels.

Le Caucase sous l’influence byzantine et musulmane (Xe-XIe siècles)

Durant le Xe siècle, le Caucase était dominé par une mosaïque de petits royaumes et principautés. La Géorgie et l’Arménie constituaient des acteurs majeurs dans cette région fragmentée. Sous l’influence de l’Empire byzantin, ces royaumes adoptèrent des pratiques administratives et militaires inspirées de Constantinople.

Parallèlement, les incursions des califats omeyyade et abbasside avaient laissé une empreinte durable dans la région. Des éléments de culture arabe et islamique se mêlaient à des traditions locales. La ville de Derbent, stratégiquement située sur la mer Caspienne, était un centre vital du commerce et un point d’interaction entre le monde musulman et les royaumes chrétiens du Caucase.

Cette période fut marquée par des conflits réguliers entre Byzantins et musulmans pour le contrôle de ces territoires. Les royaumes caucasiens étaient souvent pris dans cet étau géopolitique, jonglant entre alliances et résistances.

La région du Caucase vers l'an 1060

L’émergence des grands royaumes caucasiens (XIe-XIIe siècles)

L’émergence de royaumes puissants comme celui de Géorgie sous le règne de David IV le Bâtisseur (1089-1125) marqua un tournant pour la région. Sous son règne, la Géorgie connut une période de prospérité et d’expansion territoriale, devenant une puissance incontournable dans le Caucase.

L’Arménie, bien que divisée en plusieurs principautés, maintenait son identité culturelle grâce à l’église arménienne et à sa riche tradition artistique. Les monastères arméniens de cette époque, comme ceux de Haghpat et Sanahin, sont des témoignages de cette période d’épanouissement culturel.

Cependant, la montée en puissance des Seldjoukides au XIe siècle modifia profondément la donne géopolitique. Leurs incursions menèrent à des bouleversements dans les royaumes caucasiens, forçant certains à se soumettre tandis que d’autres adoptaient des stratégies de résistance.

Les invasions mongoles et leurs conséquences (XIIIe début du XIVe siècle)

L’arrivée des Mongols au XIIIe siècle bouleversa l’ordre établi. Dirigés par Gengis Khan et ses successeurs, les Mongols lancèrent des campagnes militaires d’une intensité inégalée dans la région.

Les royaumes du Caucase furent contraints de devenir des états vassaux de l’Empire mongol, payant des tributs lourds et perdant une partie de leur indépendance. Toutefois, cette domination ne fut pas sans échanges culturels : les routes commerciales mongoles favorisèrent les échanges entre l’Orient et l’Occident.

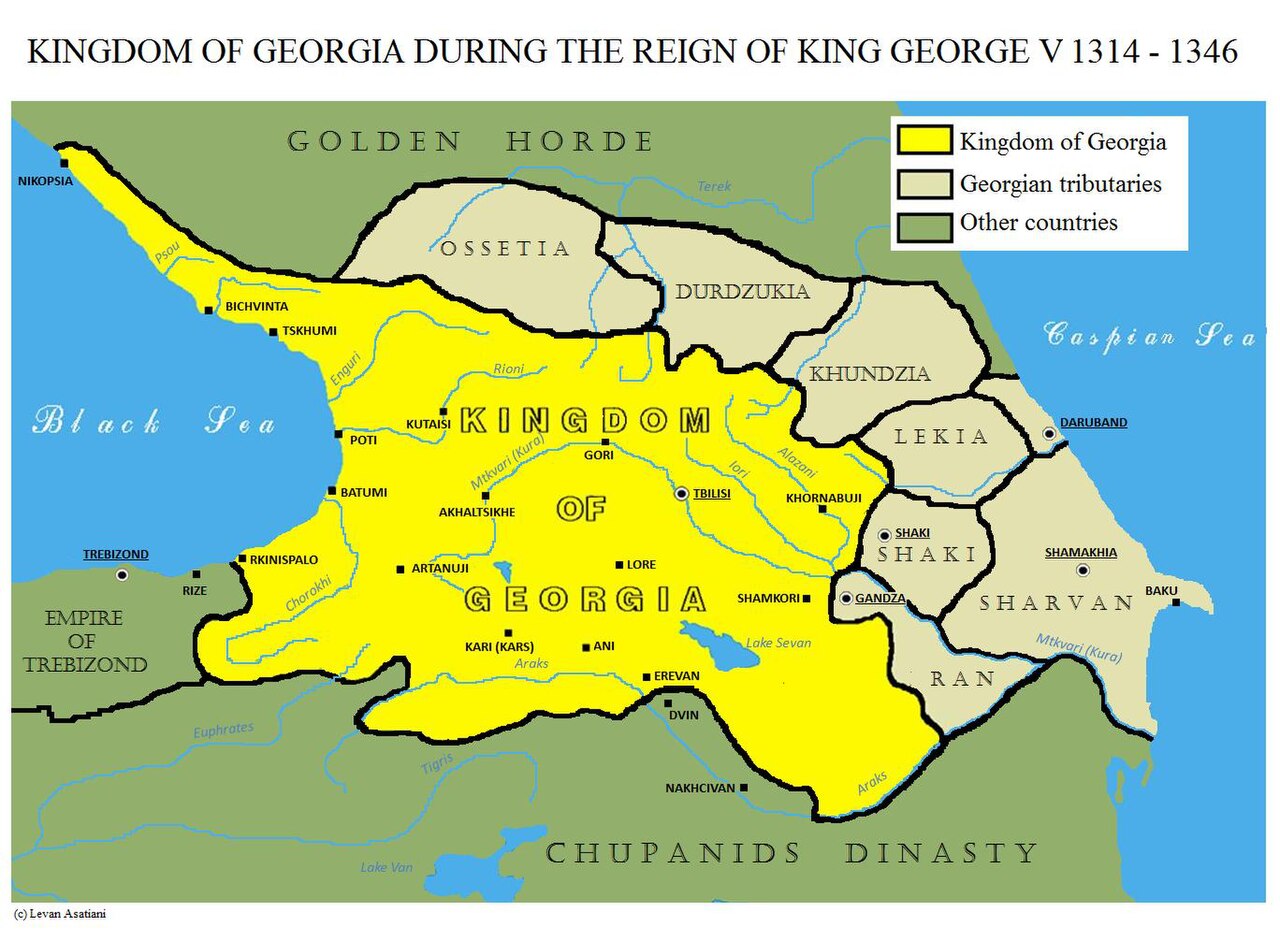

Malgré la domination mongole, certaines entités comme le royaume de Géorgie parvinrent à maintenir un semblant d’autonomie grâce à leur adaptabilité politique et culturelle.

La période allant du Xe au début du XIVe siècle a vu le Caucase évoluer dans un contexte de tensions permanentes entre influences étrangères et développements internes. Entre dominations extérieures et résistance locale, la région a su conserver une identité culturelle unique tout en étant un carrefour d’échanges. Ce riche héritage continue de marquer le Caucase aujourd’hui.

Sources et références :

- Hewsen, R. H. Armenia: A Historical Atlas. University of Chicago Press, 2001.

- Suny, R. G. The Making of the Georgian Nation. Indiana University Press, 1994.

- Morgan, D. The Mongols. Blackwell Publishing, 1986.

Auteur : Stéphane Jeanneteau, mars 2015.