Les Slaves de Pologne au moyen âge.

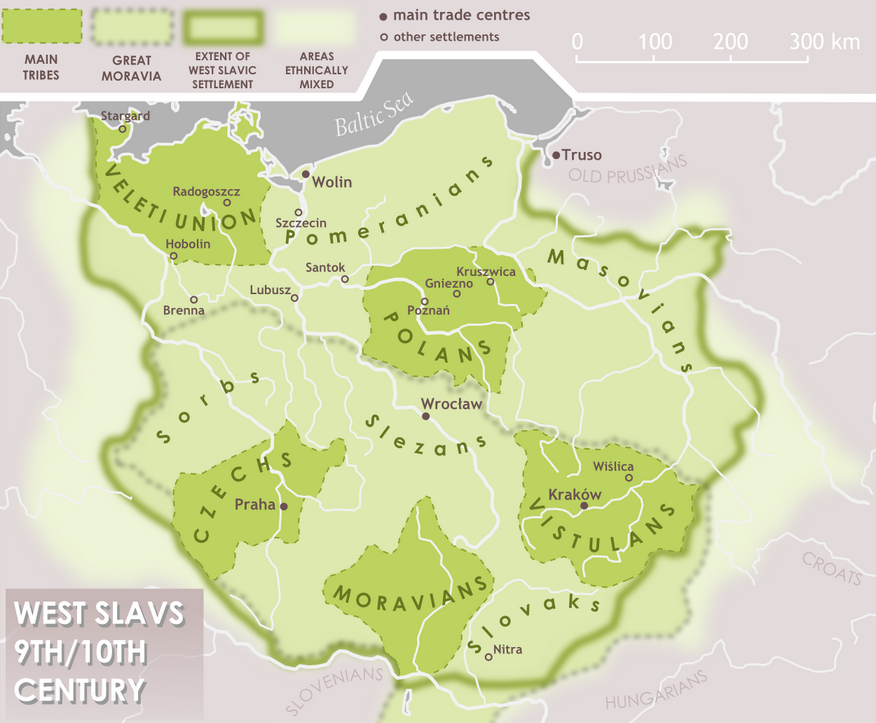

Les Slaves de Pologne descendent des peuples indo-européens établis dans les bassins de la Vistule et de l’Oder dès l’Antiquité. Au Ve siècle, les migrations slaves poussèrent ces tribus à s’étendre vers l’ouest et le sud, formant des regroupements locaux comme les Polanes, Mazoviens et Vislanes. Ces tribus partageaient une organisation tribale marquée par une économie basée sur l’agriculture, l’élevage et des échanges commerciaux modestes.

Les premières communautés slaves polonaises développèrent une culture unique, visible dans les restes archéologiques tels que les habitations en bois et les poteries artisanales. Leurs croyances païennes, centrées sur des divinités de la nature comme Perun (dieu du tonnerre) et Veles (dieu des troupeaux), structuraient la vie religieuse et sociale.

Les Slaves polonais, situés au carrefour des routes commerciales reliant la Baltique à l’Europe centrale, interagissaient fréquemment avec les Germains, les Baltes et les Avars. Ces contacts, souvent conflictuels, posèrent les bases des futures rivalités et alliances régionales.

L’émergence de la Pologne médiévale

La fondation du premier État polonais

Au Xe siècle, la région correspondant à l’actuelle Pologne était peuplée par diverses tribus slaves, dont les Polanes, les Vislanes et les Mazoviens. Ces tribus, bien que partageant des caractéristiques culturelles et linguistiques communes, étaient fragmentées et souvent en conflit. Mieszko Ier, chef de la tribu des Polanes, entreprit l’unification de ces groupes sous une seule autorité. En s’imposant comme le souverain dominant, il établit les bases du premier État polonais, centré autour de Gniezno, la capitale historique et spirituelle.

Mieszko utilisa un mélange de diplomatie et de force militaire pour soumettre les tribus rivales, consolidant ainsi son pouvoir sur un territoire étendu. Il adopta une stratégie pragmatique pour stabiliser son règne, en forgeant des alliances avec des puissances régionales et en établissant une administration embryonnaire capable de gérer les territoires nouvellement unifiés. Cette centralisation du pouvoir marqua une étape cruciale dans la formation d’une identité politique polonaise.

Le Baptême de la Pologne : une conversion stratégique

En 966, Mieszko Ier fit un choix qui allait transformer la trajectoire de la Pologne : sa conversion au christianisme. Cet événement, connu sous le nom de Baptême de la Pologne, marqua l’adoption officielle de la foi catholique par le souverain et son peuple. Cette décision était motivée par des considérations politiques autant que spirituelles. En se convertissant, Mieszko cherchait à renforcer ses alliances avec les puissances chrétiennes voisines, notamment le Saint-Empire romain germanique et la Bohême, et à éviter le risque d’une christianisation forcée par des invasions étrangères.

Le mariage de Mieszko avec Dobrawa, une princesse chrétienne de Bohême, joua un rôle clé dans cette conversion. Ce mariage scella une alliance stratégique avec la Bohême, tout en ouvrant la voie à l’introduction du christianisme en Pologne. En adoptant cette religion, Mieszko s’intégra au monde chrétien occidental, gagnant une reconnaissance diplomatique et politique qui renforça sa position face à ses rivaux païens.

Les débuts de l’Église catholique en Pologne

La conversion de Mieszko permit l’établissement de l’Église catholique en tant qu’institution centrale dans l’administration de l’État. L’Église joua un rôle fondamental dans la consolidation du pouvoir, en créant des structures administratives et éducatives qui renforcèrent l’autorité du souverain. Les premières paroisses furent établies autour de Gniezno, qui devint un centre religieux majeur. Les missionnaires, souvent venus de Bohême ou d’Allemagne, introduisirent l’écriture latine, facilitant ainsi la documentation et l’organisation administrative.

Cette intégration religieuse fut également marquée par la construction des premières églises et monastères, qui devinrent non seulement des lieux de culte, mais aussi des centres d’apprentissage et de diffusion culturelle. L’adoption de l’alphabet latin permit la transmission des textes religieux et juridiques, marquant un tournant dans le développement culturel des Slaves polonais.

Une intégration dans le monde chrétien occidental

Grâce à sa conversion, Mieszko Ier inscrivit la Pologne dans le concert des nations chrétiennes d’Europe occidentale. Cette intégration ne se limita pas à la religion : elle ouvrit également la voie à des échanges culturels, politiques et économiques. En se plaçant sous l’égide de l’Église catholique, la Pologne échappa à l’influence byzantine, qui prédominait dans d’autres régions slaves, comme la Russie kiévienne, et affirma son appartenance à la sphère occidentale.

Ce positionnement stratégique donna à Mieszko et à ses successeurs une légitimité politique renforcée. La reconnaissance par le pape et les souverains européens permit à la Pologne de participer aux dynamiques diplomatiques de l’époque, consolidant ainsi son statut naissant en tant qu’État.

Un héritage durable

L’unification sous Mieszko Ier et sa conversion au christianisme constituèrent des fondations durables pour l’histoire de la Pologne. Elles marquèrent non seulement le début de la dynastie des Piast, mais également la naissance d’une identité polonaise enracinée dans la foi catholique et l’appartenance européenne. L’établissement d’un État centralisé permit à la Pologne de devenir une puissance régionale au cours des siècles suivants, tandis que l’Église catholique continua de jouer un rôle central dans la vie sociale et politique du pays.

Mieszko Ier, souvent considéré comme le père fondateur de la Pologne, laissa un héritage qui allait façonner la trajectoire historique et culturelle du peuple polonais pendant des générations.

La consolidation sous Boleslas Ier le Vaillant : L’émergence de la Pologne médiévale

Boleslas Ier le Vaillant, fils de Mieszko Ier, joua un rôle central dans l’établissement de la Pologne en tant que puissance régionale au début du XIe siècle. Monté sur le trône après la mort de son père en 992, Boleslas poursuivit les efforts d’unification et d’expansion territoriale amorcés par Mieszko. Ses campagnes militaires, souvent audacieuses, lui permirent d’annexer des territoires stratégiques et de renforcer les frontières de son royaume.

Parmi ses succès militaires les plus notables figurent ses campagnes en Bohême, Moravie et Slovaquie, qui étendirent l’influence polonaise. En 1018, Boleslas conduisit une expédition en Ruthénie (actuelle Ukraine), capturant Kiev et consolidant des routes commerciales clés reliant la Pologne à l’Europe de l’Est. Ces victoires militaires renforcèrent non seulement le prestige de la Pologne, mais aussi sa position comme acteur majeur sur la scène européenne.

L’affirmation politique et la reconnaissance royale

Boleslas ne se contenta pas de conquérir des terres : il s’attacha à affirmer la légitimité politique de la Pologne en tant que royaume souverain. En 1025, il fut couronné roi, marquant la première fois qu’un souverain polonais recevait ce titre. Ce couronnement symbolisa l’émancipation de la Pologne vis-à-vis du Saint-Empire romain germanique, affirmant son indépendance politique et religieuse.

Ce titre royal, obtenu à la fin de sa vie, confirma la reconnaissance internationale du statut de la Pologne en tant qu’État européen à part entière. Le couronnement de Boleslas fut aussi un acte politique destiné à renforcer l’autorité centrale face aux nobles locaux et à asseoir la dynastie des Piast sur le trône.

Le renforcement des institutions religieuses et administratives

Sous le règne de Boleslas, l’Église catholique continua de jouer un rôle crucial dans l’administration du royaume. En collaborant étroitement avec le clergé, Boleslas consolida les structures religieuses établies par son père. Il encouragea la construction de nouvelles églises et monastères, tout en renforçant l’autorité des évêques. L’archevêché de Gniezno devint un centre religieux et administratif majeur, facilitant l’organisation du territoire en diocèses.

L’administration civile fut également renforcée sous son règne. Inspiré par les modèles occidentaux, Boleslas introduisit des réformes visant à centraliser le pouvoir et à améliorer la gestion des ressources. Les châteaux fortifiés et les garnisons militaires furent multipliés, consolidant ainsi le contrôle royal sur les régions périphériques.

Relations avec le Saint-Empire romain germanique

Boleslas Ier le Vaillant entretint des relations complexes avec le Saint-Empire romain germanique. Ses alliances et conflits avec l’empereur Henri II illustrent les ambitions de Boleslas d’affirmer l’autonomie de la Pologne tout en participant activement aux affaires européennes. En 1000, lors du Congrès de Gniezno, Boleslas accueillit l’empereur Otto III, un événement marquant qui scella une alliance diplomatique et religieuse entre les deux puissances.

Cependant, après la mort d’Otto III, les relations se détériorèrent, conduisant à une série de guerres avec Henri II. Bien que ces conflits furent éprouvants pour les deux parties, ils permirent à Boleslas de défendre l’indépendance de la Pologne face aux ambitions impériales. Ces relations fluctuantes montrent comment la Pologne naviguait habilement entre alliances stratégiques et affirmation de son autonomie.

L’héritage de Boleslas Ier

Boleslas Ier le Vaillant laissa une Pologne renforcée et consolidée à sa mort en 1025. Son règne, marqué par des conquêtes militaires, des réformes administratives et une reconnaissance internationale, posa les bases d’un État puissant capable de rivaliser avec ses voisins européens. Sa politique d’expansion et de centralisation inspira ses successeurs, bien que la Pologne fasse face à des périodes de fragmentation après sa mort.

Le couronnement de Boleslas comme roi symbolisa l’aboutissement d’un processus commencé par Mieszko Ier : la transformation de la Pologne en un royaume chrétien pleinement intégré dans l’Europe médiévale. Aujourd’hui, il est considéré comme l’un des bâtisseurs les plus importants de l’histoire de la Pologne médiévale, une figure incontournable de la dynastie des Piast.

La transformation de la société polonaise par le christianisme

La conversion au christianisme, amorcée par Mieszko Ier en 966, fut un tournant décisif pour la Pologne, transformant profondément sa société et ses structures politiques. L’introduction de la foi catholique restructura la vie spirituelle et culturelle des Slaves polonais. Les premières églises, souvent en bois, devinrent des lieux de rassemblement communautaire, non seulement pour le culte, mais aussi pour des événements sociaux, éducatifs et administratifs.

L’établissement d’évêchés, à commencer par celui de Gniezno, structura le royaume en diocèses et intégra la Pologne dans les réseaux catholiques européens. Ces diocèses servaient de centres de diffusion du christianisme, mais aussi de l’écriture latine et des pratiques administratives issues de l’Église. Ces transformations contribuèrent à unifier le royaume en instaurant une langue commune de gouvernance et en consolidant les liens entre les différentes régions.

L’écriture latine et le droit canonique

L’introduction de l’alphabet latin, grâce aux efforts des missionnaires et des clercs, permit la documentation des lois, des chroniques historiques et des textes religieux. Cette transition vers l’écriture permit également de formaliser le droit canonique, qui influença profondément les lois civiles. Les codes juridiques, inspirés des principes chrétiens, renforcèrent le pouvoir central et introduisirent des concepts tels que la protection des faibles et la régulation des conflits locaux.

En outre, les monastères, en tant que centres d’apprentissage, jouèrent un rôle crucial dans l’éducation de l’élite polonaise. Ces institutions formaient des scribes, des juristes et des conseillers pour la cour royale, contribuant ainsi au développement d’une classe dirigeante cultivée et dévouée à l’autorité religieuse et politique.

L’Église comme pilier du pouvoir royal

L’Église catholique devint rapidement un allié incontournable pour les souverains polonais. Elle renforça leur légitimité en leur conférant une aura sacrée, les positionnant comme les défenseurs de la foi. En retour, les rois polonais accordèrent à l’Église des privilèges considérables, notamment en matière de terres et d’exemptions fiscales. Cette symbiose entre le trône et l’autel permit de consolider l’autorité royale sur un territoire encore marqué par la fragmentation tribale.

Le couronnement de Boleslas Ier le Vaillant en 1025, par exemple, fut symboliquement lié à l’approbation de l’Église, soulignant le rôle central de celle-ci dans l’institutionnalisation de la monarchie polonaise. Cette alliance durable entre l’Église et la couronne joua un rôle déterminant dans l’affirmation de l’identité polonaise au sein de l’Europe chrétienne.

Les persistances des croyances païennes

Malgré les efforts des missionnaires et des autorités ecclésiastiques, la christianisation de la Pologne ne fut ni rapide ni totale. Dans les régions rurales, en particulier, les croyances païennes subsistèrent longtemps. Les divinités ancestrales, les rituels agraires et les fêtes saisonnières restèrent ancrés dans la culture populaire. Ces pratiques se transmettaient oralement et survécurent grâce à leur lien étroit avec le cycle naturel, indispensable à la vie agricole.

Les sanctuaires païens, souvent situés dans des forêts sacrées ou sur des collines, continuèrent à être des lieux de vénération, malgré les interdictions édictées par l’Église. Les autorités locales et religieuses durent tolérer, voire intégrer, certaines de ces pratiques dans les célébrations chrétiennes pour faciliter l’adhésion des populations.

Un syncrétisme religieux durable

Face à ces résistances, un syncrétisme religieux se développa, mélangeant les rituels chrétiens avec les pratiques païennes. Les fêtes agricoles comme Kupala (liée au solstice d’été) furent associées à des célébrations chrétiennes, tandis que des figures païennes furent remplacées par des saints ou des symboles chrétiens. Par exemple, les pratiques liées à la fertilité des champs ou à la protection des troupeaux furent absorbées dans les bénédictions de l’Église.

Cette fusion des croyances permit une transition plus douce vers le christianisme, mais elle conserva également des éléments distinctifs de la culture slave polonaise. Ce syncrétisme reflète la capacité de la société polonaise à intégrer des influences extérieures tout en préservant ses traditions locales.

L’impact sur l’identité polonaise

Ce processus de christianisation, bien que complexe, permit de forger une identité polonaise qui combinait la foi catholique, la centralité de la monarchie et des racines culturelles profondément enracinées dans les traditions slaves. L’Église catholique devint un pilier de cette identité, jouant un rôle central non seulement dans la sphère spirituelle, mais aussi dans la politique et la culture.

Grâce à son ancrage dans le catholicisme, la Pologne se positionna comme un bastion de la foi chrétienne en Europe de l’Est, distinct des influences orthodoxes et païennes de ses voisins. Cette spécificité religieuse et culturelle allait influencer durablement le développement de la nation polonaise, de l’époque médiévale à l’ère moderne.

Les rivalités régionales et les pressions extérieures

Le Saint-Empire romain germanique et les ambitions orientales

Tout au long du Moyen Âge, la Pologne dut faire face aux ambitions expansionnistes de ses voisins occidentaux, notamment le Saint-Empire romain germanique. Les empereurs germaniques cherchaient à étendre leur influence à l’est, non seulement pour des raisons territoriales, mais aussi dans le cadre de leur mission de christianisation des Slaves païens et de consolidation du pouvoir impérial.

Les relations entre la Pologne et le Saint-Empire oscillèrent entre périodes de guerre et moments d’alliance pragmatique. Sous le règne de Boleslas Ier le Vaillant, la Pologne affirma son indépendance vis-à-vis du Saint-Empire, notamment lors des guerres avec Henri II au début du XIe siècle. Ces conflits furent marqués par des incursions mutuelles et des batailles visant à définir des frontières stables. Bien que la Pologne ait résisté aux ambitions impériales, ces rivalités laissèrent des cicatrices profondes et exigèrent une mobilisation constante des forces militaires et diplomatiques.

Le royaume de Bohême : un rival et un allié

Au sud, les relations entre la Pologne et le royaume de Bohême furent également complexes. Ces deux puissances slaves partagèrent des intérêts communs, mais se trouvèrent souvent en concurrence pour le contrôle des territoires stratégiques tels que la Moravie et la Silésie. Les souverains bohèmes, eux-mêmes liés au Saint-Empire, participèrent parfois à des incursions en Pologne, exacerbant les tensions régionales.

Cependant, des alliances occasionnelles émergèrent face à des menaces communes, comme lors des incursions hongroises ou face à la menace mongole. Ces collaborations temporaires montrent que, malgré les rivalités, les relations entre la Pologne et la Bohême étaient dynamiques et marquées par des périodes d’entraide stratégique.

La bataille de Legnica et l’impact des Mongols

Le XIIIe siècle fut marqué par une menace sans précédent pour la Pologne : les invasions mongoles. En 1241, les forces mongoles, dirigées par Batu Khan et Subötaï, lancèrent une campagne dévastatrice à travers l’Europe centrale. La bataille de Legnica, où une coalition européenne comprenant des chevaliers polonais, allemands et tchèques tenta de stopper l’avancée mongole, devint un événement symbolique.

Malgré une résistance courageuse, la coalition fut vaincue, et la région subit des destructions considérables. Les Mongols ravagèrent villes et villages, désorganisant l’économie et provoquant une crise démographique. Cependant, bien qu’ils aient remporté cette victoire, les Mongols ne s’installèrent pas durablement en Pologne, préférant se retirer après avoir infligé des pertes significatives et collecté un tribut.

Les conséquences des invasions

Les invasions mongoles eurent un impact dévastateur sur la structure politique et sociale de la Pologne. Les villes fortifiées, bien que mieux protégées, furent incapables de contenir la puissance des armées mongoles. Les zones rurales furent particulièrement touchées, subissant des pillages, des massacres et des déplacements massifs de population. Cette instabilité affaiblit les structures politiques locales, déjà fragilisées par la fragmentation féodale.

Les Mongols exacerbèrent également les rivalités internes en Pologne. Les différents ducs de la dynastie Piast, alors divisés par des luttes successorales, eurent des difficultés à coordonner une défense unifiée contre cette menace extérieure. Cela renforça la nécessité d’une centralisation du pouvoir, qui ne sera pleinement réalisée qu’au XIVe siècle sous Casimir III le Grand.

Une position vulnérable, mais stratégique

Située au carrefour de l’Europe centrale et orientale, la Pologne occupait une position stratégique qui en faisait une cible fréquente des ambitions de ses voisins. À l’ouest, le Saint-Empire romain germanique cherchait à imposer sa domination, tandis qu’au sud, la Bohême oscillait entre coopération et rivalité. À l’est, les invasions mongoles démontrèrent les risques associés à l’ouverture des plaines polonaises aux puissances nomades venues des steppes.

Cependant, cette position stratégique offrait également des opportunités. La Pologne devint un pont entre l’Europe de l’Ouest et l’Est, favorisant les échanges commerciaux et culturels, mais aussi les alliances militaires face aux menaces communes.

L’affirmation des entités locales et l’âge des duchés

Conflits avec les voisins germaniques et tchèques

Au cours de leur développement, les Slaves polonais furent confrontés à des pressions constantes de la part de leurs voisins, en particulier le Saint-Empire romain germanique et le royaume de Bohême. Le Saint-Empire, sous la direction d'empereurs comme Henri II et Conrad II, cherchait à étendre son influence vers l'est, entrant régulièrement en conflit avec les souverains polonais. Ces tensions découlaient autant de rivalités territoriales que de différences religieuses et culturelles.

Les relations avec le royaume de Bohême furent complexes, alternant entre conflits armés et alliances stratégiques. Les Bohémiens, voisins directs, représentaient une menace constante pour les Piast, en particulier lorsqu’ils cherchaient à exploiter les périodes de faiblesse politique en Pologne. Cependant, à certains moments, des mariages et des accords diplomatiques permirent de contenir des menaces communes, notamment face aux ambitions germaniques ou aux incursions païennes.

Les invasions mongoles : un choc dévastateur

Le XIIIe siècle fut marqué par les invasions mongoles, qui eurent un impact profond sur la Pologne et l’Europe centrale. En 1241, lors de la bataille de Legnica, une coalition de forces européennes dirigée par le duc Henri II le Pieux fut écrasée par les armées mongoles. Bien que les Mongols ne s’installèrent pas durablement en Pologne, leur passage laissa des territoires dévastés et désorganisés.

Ces invasions exacerbèrent les divisions internes déjà présentes en Pologne. Les duchés fragmentés peinèrent à coordonner une réponse unifiée face à la menace mongole, révélant la faiblesse d’une structure politique divisée. Toutefois, cette expérience renforça la nécessité d’une centralisation, jetant les bases des futures tentatives de réunification.

La fragmentation féodale

La mort de Boleslas III en 1138 marqua un tournant majeur dans l’histoire de la Pologne. Selon son testament, le royaume fut divisé en plusieurs duchés, confiés à ses fils, dans le but d’éviter des luttes successorales. Cette décision, bien intentionnée, eut l’effet inverse : elle affaiblit le royaume et donna naissance à des conflits constants entre les branches de la dynastie des Piast.

Chaque duché, dirigé par un prince Piast, fonctionnait de manière quasi-indépendante, ce qui entraîna une perte d’unité politique et militaire. Cette fragmentation féodale affaiblit la capacité de la Pologne à résister aux menaces extérieures, notamment celles du Saint-Empire romain germanique, des Bohémiens et des chevaliers teutoniques, qui exploitèrent ces divisions pour avancer leurs propres intérêts.

Par ailleurs, cette période de division favorisa l’émergence de pouvoirs locaux et d’une aristocratie influente, qui devint un contrepoids au pouvoir royal. Les seigneurs locaux renforcèrent leur contrôle sur les terres, ce qui compliqua encore davantage les tentatives de réunification.

Les tentatives de réunification

Malgré cette fragmentation, plusieurs figures marquantes œuvrèrent pour réunifier la Pologne. Władysław Ier le Bref (Łokietek) joua un rôle essentiel dans cette entreprise au tournant du XIVe siècle. À force de diplomatie et de campagnes militaires, il parvint à rallier certains duchés sous sa bannière, jetant les bases d’un royaume plus centralisé.

Le processus de réunification s’accéléra sous le règne de Casimir III le Grand, qui monta sur le trône en 1333. Casimir réussit à consolider le pouvoir royal et à restaurer l’autorité centrale en établissant des réformes administratives et économiques. Son règne fut marqué par une période de prospérité et de stabilité relative, symbolisant la transition vers une Pologne plus unifiée et organisée.

Une transition vers la stabilité

La fragmentation féodale et les luttes internes qui suivirent la mort de Boleslas III marquèrent une période tumultueuse pour la Pologne. Cependant, les efforts des souverains comme Władysław le Bref et Casimir III le Grand permirent de restaurer progressivement l’unité et la stabilité. Cette transition posa les bases pour une Pologne capable de s’affirmer comme une puissance régionale au cours des siècles suivants.

La leçon tirée de ces siècles de division fut claire : une centralisation politique et une gouvernance stable étaient indispensables pour résister aux menaces extérieures et maintenir l’indépendance face aux puissances européennes environnantes.

Les Slaves polonais dans un contexte européen

La position géographique : carrefour stratégique

Située au carrefour de l’Europe centrale et orientale, la Pologne joua un rôle crucial dans la géopolitique médiévale. Sa position entre les puissances chrétiennes d’Europe de l’Ouest et les territoires païens ou orthodoxes de l’Est en fit un acteur central dans la lutte pour le contrôle de ces régions. Cette situation incita les souverains polonais à nouer des alliances stratégiques avec leurs voisins pour protéger leurs frontières et étendre leur influence.

Les relations avec la Lituanie, en particulier, furent déterminantes. À la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle, la Lituanie était encore un bastion païen, mais elle était aussi l’un des États les plus puissants d’Europe de l’Est grâce à son expansion territoriale. La Pologne, cherchant à se prémunir contre les menaces venues des chevaliers teutoniques et des Mongols, vit dans la Lituanie un allié potentiel. Ces relations posèrent les bases de l’Union polono-lituanienne qui allait émerger au XIVe siècle sous le règne de Jogaila (Vladislav II Jagellon).

Les alliances avec la Hongrie

La Hongrie joua également un rôle clé dans la politique étrangère de la Pologne. Les deux royaumes, partageant une frontière et des intérêts communs, établirent des relations dynastiques et militaires solides. Ces alliances étaient souvent cimentées par des mariages royaux, qui non seulement renforçaient les liens diplomatiques, mais aussi garantissaient une coopération militaire face à des menaces communes, comme les Mongols ou les ambitions du Saint-Empire romain germanique.

L’alliance polono-hongroise permit également de renforcer l’influence catholique dans la région, les deux royaumes s’affirmant comme des bastions de la chrétienté face aux incursions païennes et orthodoxes. La coopération entre la Pologne et la Hongrie ouvrit des routes commerciales et facilita des échanges culturels et économiques dans l’Europe centrale.

Un foyer de convergences culturelles

La Pologne médiévale, grâce à ses alliances et à sa position géographique, devint un carrefour où se mêlaient des influences culturelles venues de divers horizons. L’Allemagne apporta des avancées technologiques et artisanales, notamment grâce aux colons et aux commerçants installés dans les villes polonaises. La Bohême et la Hongrie contribuèrent à enrichir la Pologne par leurs traditions artistiques et intellectuelles, tandis que la Lituanie apporta une profondeur culturelle issue de ses propres traditions païennes et baltes.

La diversité des échanges permit l’émergence d’une identité polonaise distincte, combinant des éléments d’Europe occidentale et orientale. Les cours royales polonaises devinrent des lieux où se croisaient savants, artistes et diplomates de toute l’Europe.

L’impact des ordres religieux

Les ordres religieux jouèrent un rôle fondamental dans cette dynamique culturelle et religieuse. Les Cisterciens, en particulier, introduisirent des techniques agricoles avancées, améliorant la productivité des terres et stimulant l’économie rurale. Leur présence dans des monastères isolés permit également de diffuser des connaissances scientifiques et théologiques dans les régions les plus reculées.

D’autres ordres, comme les Dominicains et les Franciscains, renforcèrent l’éducation religieuse et la vie intellectuelle en Pologne. Ils établirent des écoles et des bibliothèques, contribuant à la formation des élites locales. Ces institutions jouèrent un rôle clé dans l’implantation des pratiques catholiques et dans l’ancrage de la Pologne dans le monde chrétien occidental.

Vers une Pologne ouverte sur l’Europe

Les alliances stratégiques avec la Lituanie et la Hongrie, combinées à l’accueil des influences culturelles et religieuses venues de toute l’Europe, firent de la Pologne un acteur central de la scène européenne médiévale. Ces relations posèrent les bases de l’Union polono-lituanienne, qui deviendrait l’un des plus grands États d’Europe au XIVe siècle. En s’affirmant comme un carrefour culturel et politique, la Pologne médiévale réussit à s’intégrer pleinement dans les dynamiques européennes tout en conservant une identité distincte.

Les rois de Pologne :

Mieszko Ier (960-992) : Le fondateur de la Pologne chrétienne

Mieszko Ier est considéré comme le père fondateur de l’État polonais. Chef de la tribu des Polanes, il entreprit l’unification des territoires slaves autour de Gniezno, établissant ainsi les bases d’un royaume solide. Son règne fut marqué par une grande clairvoyance politique : en 966, il adopta le christianisme, une décision cruciale pour intégrer la Pologne dans le monde chrétien occidental. Ce baptême, souvent désigné comme le « Baptême de la Pologne », permit également de renforcer ses alliances, notamment avec la Bohême.

Sous son règne, Mieszko mena des campagnes militaires pour consolider son territoire face à des menaces germaniques et slaves, tout en établissant des relations diplomatiques avec le Saint-Empire romain germanique. Son habileté à négocier et à combattre permit à la Pologne de s'affirmer comme un acteur régional émergent à la fin du Xe siècle.

Boleslas Ier le Vaillant (992-1025) : Le premier roi de Pologne

Fils de Mieszko Ier, Boleslas Ier poursuivit l’œuvre de son père en renforçant et en agrandissant le royaume. Son règne fut caractérisé par des campagnes militaires ambitieuses : il conquit des territoires en Bohême, Moravie et Slovaquie, et mena une expédition victorieuse en Ruthénie. Ces victoires consolidèrent le prestige de la Pologne.

En 1025, à la fin de son règne, Boleslas se fit couronner roi, marquant une reconnaissance internationale du royaume de Pologne. Il renforça également l’Église en encourageant la construction d’églises et de monastères, contribuant ainsi à la consolidation de l’identité chrétienne du royaume. Son règne fut l’apogée de la Pologne médiévale naissante.

Mieszko II Lambert (1025-1034) : Un règne tumultueux

Mieszko II, fils de Boleslas Ier, hérita d’un royaume puissant, mais son règne fut marqué par des luttes internes et des pressions extérieures. Ses ambitions expansionnistes attirèrent l’hostilité de ses voisins, notamment le Saint-Empire romain germanique et les Tchèques.

À la suite d’une série de conflits et d’invasions, il perdit une partie des territoires conquis par son père. En 1031, il fut contraint d’abdiquer temporairement et chercha refuge en Bohême. Malgré son retour au pouvoir, son règne se termina dans une instabilité politique, préparant une période d’anarchie et de révoltes païennes après sa mort en 1034.

Casimir Ier le Restaurateur (1034-1058) : Le redresseur du royaume

Après la mort de Mieszko II, la Pologne sombra dans une période d’anarchie, marquée par des révoltes paysannes et un effondrement des structures étatiques. Casimir Ier, surnommé « le Restaurateur », parvint à restaurer l’unité du royaume avec l’aide du Saint-Empire romain germanique et de la Hongrie.

Il rétablit l’autorité royale, réorganisa l’administration et reconstruisit les institutions religieuses, gravement affaiblies par les révoltes païennes. Bien qu’il ne fût pas couronné roi, Casimir posa les bases d’une Pologne stable, prête à reprendre son expansion sous ses successeurs.

Boleslas II le Généreux (1058-1079) : Le roi réformateur et controversé

Sous le règne de Boleslas II, la Pologne retrouva une période de prospérité et d’affirmation internationale. Couronné roi en 1076, il soutint activement la réforme grégorienne, qui renforça le pouvoir de l’Église et affirma l’indépendance du clergé polonais face à l’influence impériale.

Cependant, son règne fut terni par l’assassinat de l’évêque Stanislas de Cracovie, un événement qui provoqua une révolte de la noblesse et son exil. Cet épisode affaiblit considérablement la monarchie et déclencha une nouvelle période d’instabilité.

Ladislas Ier Herman (1079-1102) : Un règne sous tutelle

Frère de Boleslas II, Ladislas Ier accéda au trône dans des circonstances difficiles. Son règne fut marqué par une faible autorité centrale, largement dominée par l’aristocratie et les intrigues de cour. Contrairement à ses prédécesseurs, il adopta une politique passive, évitant les conflits majeurs et cherchant à maintenir une stabilité relative.

Malgré ses efforts, son règne fut marqué par des divisions internes, notamment entre ses fils Zbigniew et Boleslas III, qui s’affrontèrent pour le pouvoir après sa mort.

Boleslas III Bouche-Torse (1107-1138) : Le dernier grand duc avant la fragmentation

Boleslas III est connu pour avoir consolidé les frontières polonaises et mené des campagnes réussies contre les Poméraniens, qu’il christianisa. Ces victoires renforcèrent l’autorité de la Pologne sur la mer Baltique et contribuèrent à la diffusion du christianisme dans la région.

Cependant, son testament divisa le royaume entre ses fils, un choix destiné à éviter des conflits successoraux. Cette décision déclencha une longue période de fragmentation féodale, affaiblissant la Pologne face aux menaces extérieures.

Władysław Ier le Bref (1306-1333) : Précurseur de la réunification

Bien que son règne commence officiellement après le début du XIVe siècle, Władysław Ier le Bref est une figure importante des efforts de réunification. Il parvint à reprendre le contrôle de plusieurs duchés polonais, posant les bases de la Pologne unifiée sous Casimir III le Grand.

Sources et références

- Davies, Norman. God’s Playground: A History of Poland. Oxford University Press, 2005.

- Duczko, Wladyslaw. Viking Rus: Studies on the Presence of Scandinavians in Eastern Europe. Brill, 2004.

- Rowell, S. C. Lithuania Ascending: A Pagan Empire within East-Central Europe, 1295–1345. Cambridge University Press, 1994.

- Piskorski, Jan M. The Frontier of Europe: A History of Poland from the Beginnings to 1795. Routledge, 2019.

Auteur : Stéphane Jeanneteau

Date : Mars 2015