Sicile Médiévale : Quand l'Orient et l'Occident Convergent.

Le Royaume de Sicile, fondé en 1130, a joué un rôle central dans l'histoire de la Méditerranée entre le XIème et le début du XIVème siècle. En tant que carrefour culturel et politique, ce royaume fut le théâtre de rencontres entre civilisations normande, arabe, byzantine et latine. Cette époque a marqué le développement d'un espace unique, à la croisée des influences occidentales et orientales, reflété par son administration, son architecture et son économie.

La Fondation du Royaume de Sicile : Une Dynastie Normande au Pouvoir

La création du Royaume de Sicile en 1130 est l’aboutissement des conquêtes normandes menées par Roger II, membre de la maison d’Hauteville. Cette dynastie, originaire de Normandie, avait déjà marqué son empreinte sur le sud de l’Italie, où les Normands s’étaient imposés en tant que mercenaires avant de devenir des seigneurs puissants. Roger II réussit à unifier la Sicile et les régions continentales, créant ainsi un royaume d'une grande cohérence territoriale et administrative.

Le couronnement de Roger II en 1130, sous l’approbation du pape Anaclet II, fut un moment décisif. Cela consacrait non seulement son autorité mais également la reconnaissance internationale de son règne. Cependant, cette reconnaissance fut disputée par une partie de la chrétienté, notamment par l’empereur germanique et le pape Innocent II, ce qui provoqua des tensions politiques et militaires. Roger II dû résister à de nombreuses attaques tout en consolidant son pouvoir.

Roger II mit en place une administration exemplaire, où la diversité ethnique et religieuse était un atout. Les musulmans, qui constituaient une part importante de la population sicilienne, jouèrent un rôle actif dans l’économie, l’administration et même l’armée du royaume. De même, les juifs occupaient des postes de choix dans les domaines financiers et scientifiques, tandis que les chrétiens grecs et latins apportaient leur expertise dans la gestion territoriale. L’emploi de l’arabe, du grec et du latin dans les documents administratifs témoigne de cette pluralité culturelle.

La prospérité économique du royaume sous Roger II repose sur un système fiscal rigoureusement organisé, inspiré des modèles arabes et byzantins. Les ports de Sicile, notamment Palerme et Messine, devinrent des centres névralgiques du commerce méditerranéen, attirant des marchands venus d’Italie du Nord, d’Afrique du Nord et du Levant.

Sur le plan culturel, le règne de Roger II fut une véritable apogée. La Chapelle Palatine à Palerme illustre parfaitement cet esprit cosmopolite. Construite à partir de 1132, cette église royale associe des mosaïques byzantines resplendissantes, des plafonds en bois sculptés d’inspiration arabe et des éléments d’architecture normande. Les inscriptions en arabe côtoient des textes en latin, traduisant une vision universelle du pouvoir royal. Palerme, en tant que capitale, devint un carrefour intellectuel et artistique où s’échangeaient les savoirs issus de traditions multiples.

Enfin, la politique de Roger II jeta les bases d’une étabilité qui allait perdurer au-delà de son règne. En plaçant des hommes de confiance à des postes stratégiques et en établissant un équilibre entre les communautés, il fit de la Sicile un royaume prospère et respecté, symbole de coexistence et d’innovation.

Roger II, premier roi de Sicile.

Une Terre d’Échanges et de Conflits

Durant les deux siècles suivants, la Sicile fut un espace d’échanges commerciaux intenses et de rivalités politiques. Stratégiquement située au cœur de la Méditerranée, elle joua un rôle d’interface entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Les marchands de Gênes, de Venise, d’Alexandrie et même d’Al-Andalus y étaient fréquemment présents, apportant avec eux non seulement des produits exotiques comme des épices, des soieries et des pierres précieuses, mais aussi des idées nouvelles en matière de sciences, de technologie et de culture. Les marchés de Palerme, de Messine et de Trapani devinrent des centres d’échanges où convergeaient les routes commerciales méditerranéennes.

Cependant, cette prospérité commerciale n’allait pas sans rivalités politiques. Le XIIIème siècle vit l’arrivée de la dynastie des Hohenstaufen, incarnée par Frédéric II. Surnommé « Stupor Mundi » (« l’Émerveillement du Monde »), Frédéric II marqua profondément l’histoire de la Sicile. Il s’efforça de renforcer le pouvoir royal face à la noblesse locale et à l’influence papale, tout en développant des institutions modernes. Son règne fut caractérisé par une centralisation accrue et des réformes administratives qui firent de la Sicile un modèle d’efficacité pour l’époque.

Frédéric II fut aussi un mécène des arts et des sciences. Sa cour à Palerme devint un foyer intellectuel où se retrouvaient des savants musulmans, juifs et chrétiens. Il encouragea les études dans des domaines aussi divers que l’astronomie, la médecine, le droit et la philosophie. Frédéric fit également traduire des manuscrits scientifiques et philosophiques arabes, contribuant à la transmission des savoirs vers l’Europe.

Malgré cette effervescence intellectuelle, la Sicile connut aussi des périodes de conflits intenses. Les ambitions de Frédéric II suscitèrent l’hostilité de ses voisins, notamment des cités-États italiennes, de la papauté et des royaumes angevins. En 1282, les Vêpres siciliennes marquèrent un tournant dramatique. Cette révolte sanglante contre la domination angevine, motivée par des griefs politiques et culturels, mena à une longue période d’instabilité. La Sicile fut alors divisée entre plusieurs puissances, mettant temporairement fin à son rôle centralisé.Malgré ces bouleversements, la Sicile continua de jouer un rôle essentiel dans les échanges méditerranéens. Les marchands et navigateurs siciliens poursuivirent leurs activités, adaptant leurs stratégies aux nouvelles réalités politiques et économiques. Ainsi, même en temps de crise, la Sicile conserva son statut de carrefour culturel et économique.

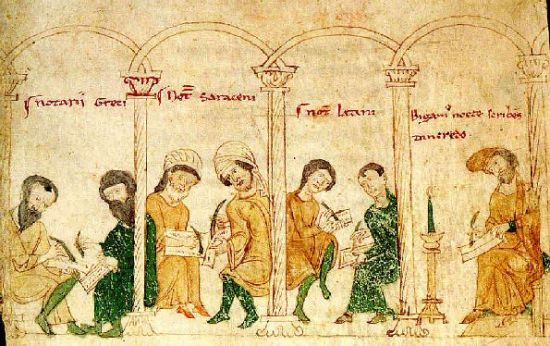

Enluminure de 1196 représentant des scribes écrivant dans plusieurs langues (de gauche à droite, des Grecs, des Sarrasins et des Latins), illustrant la diversité culturelle du royaume de Sicile à cette époque.

Une Héritage Culturel et Artistique Incomparable

La diversité culturelle du Royaume de Sicile a laissé un héritage artistique exceptionnel. Les édifices religieux, comme la cathédrale de Monreale ou celle de Cefalù, témoignent de l’alliage harmonieux entre esthétiques byzantine, arabe et occidentale. Ces monuments, ornés de mosaïques éblouissantes, reflètent une synthèse unique dans l’art médiéval.

Les cathédrales de Monreale et Cefalù ne sont pas seulement des édifices religieux ; elles sont des symboles de la capacité du Royaume de Sicile à fusionner des traditions variées. Les mosaïques dorées illustrent des scènes bibliques selon les canons byzantins, tandis que les détails architecturaux intégrés rappellent les influences normandes. Les motifs arabes visibles dans les décorations intérieures témoignent de la présence musulmane dans la région.

Dans le domaine intellectuel, la Sicile devint un centre où des érudits venus d’horizons divers se retrouvaient. Les savants traduisirent des manuscrits grecs, latins et arabes, enrichissant la connaissance européenne en mathématiques, en médecine et en philosophie. L’œuvre du philosophe Al-Idrissi, qui créa une carte du monde pour Roger II, illustre l’importance de la collaboration interculturelle.Le rôle de la littérature ne fut pas en reste. L’école poétique sicilienne du XIIIème siècle, soutenue par Frédéric II, marqua une révolution dans les arts littéraires. Cette école posa les bases de la langue italienne moderne, influençant directement des auteurs majeurs comme Dante Alighieri. Les poètes siciliens introduisirent des thèmes et des formes nouveaux, à mi-chemin entre l’héritage latin et les traditions arabes.

La musique et les arts visuels prospérèrent également. Les influences croisées entre les musiques arabes, grecques et occidentales donnèrent naissance à des compositions uniques jouées dans les cours royales et les églises. Les enluminures siciliennes, visibles dans certains manuscrits religieux, mêlent des motifs islamiques à des scènes chrétiennes, créant un style distinct.En somme, l’héritage culturel du Royaume de Sicile est un exemple éloquent de ce que la coopération entre civilisations peut produire. Les réalisations artistiques et intellectuelles de cette époque continuent d’inspirer le monde contemporain.

Sources et références :

- John Julius Norwich, The Kingdom in the Sun 1130-1194, Faber & Faber, 1970.

- David Abulafia, The Two Italies: Economic Relations Between the Norman Kingdom of Sicily and the Northern Communes, Cambridge University Press, 1977.

- Donald Matthew, The Norman Kingdom of Sicily, Cambridge University Press, 1992.

- Encyclopaedia Britannica, "Kingdom of Sicily," consulté en juin 2016.

Auteur : Stéphane Jeanneteau, juin 2016.