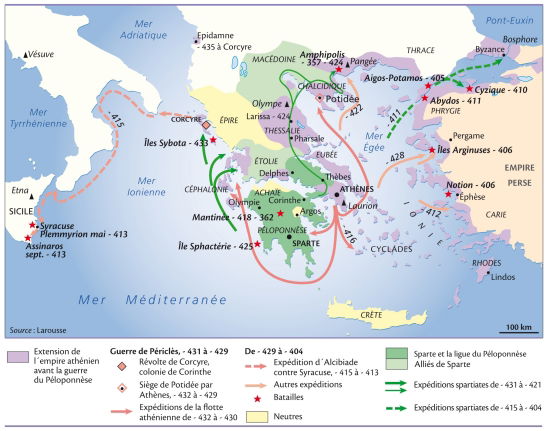

La guerre du Péloponnèse (-431 à -404)

La guerre du Péloponnèse est l'un des conflits les plus marquants de l'histoire grecque antique, opposant Athènes et sa Ligue de Délos à Sparte et la Ligue du Péloponnèse. Plus qu’un affrontement militaire, elle symbolise le choc entre deux modèles politiques, économiques et sociaux : la démocratie impérialiste athénienne et l’oligarchie conservatrice spartiate. Le conflit, qui s'étend sur 27 ans, marque un tournant dans l'histoire grecque et une transition brutale vers une période de crise.

Contexte et causes

Les causes de la guerre se situent à la fois dans des tensions structurelles entre Athènes et Sparte et dans des incidents déclencheurs.

Tensions structurelles :

Impérialisme athénien :

- Après les guerres médiques (499-449 av. J.-C.), Athènes domine la Ligue de Délos et transforme progressivement cette alliance en un empire maritime.

- Les tributs imposés aux alliés athéniens renforcent leur mécontentement et attirent l’hostilité des puissances continentales, notamment Sparte.

Crainte spartiate :

- Sparte, bien qu'hégémonique sur le Péloponnèse, est un État conservateur et méfiant face aux ambitions expansionnistes d’Athènes.

- Les alliés spartiates, comme Corinthe, craignent pour leur indépendance.

Incidents déclencheurs :

La guerre de Samos (440 av. J.-C.) :

- Athènes réprime brutalement une révolte de Samos, ce qui exacerbe les craintes des cités indépendantes.

La crise de Potidée (432 av. J.-C.) :

- Athènes impose des restrictions à Potidée, membre de la Ligue de Délos, déclenchant des tensions avec Corinthe.

Le conflit de Corcyre (433 av. J.-C.) :

- Corcyre, alliée d’Athènes, entre en guerre contre Corinthe, alliée de Sparte, aggravant les dissensions.

Le décret de Mégare (432 av. J.-C.) :

- Athènes impose un embargo à Mégare, alliée de Sparte, une provocation économique majeure.

Déroulement du conflit

1. La période archidamique (431-421 av. J.-C.)

Nommée d’après le roi spartiate Archidamos II, cette période est marquée par une guerre de position entre Athènes et Sparte.

Stratégie spartiate :

- Les Spartiates envahissent chaque année l’Attique, obligeant les Athéniens à se réfugier derrière leurs Longs Murs.

- Cette stratégie vise à détruire les récoltes et à pousser Athènes à capituler.

Stratégie athénienne :

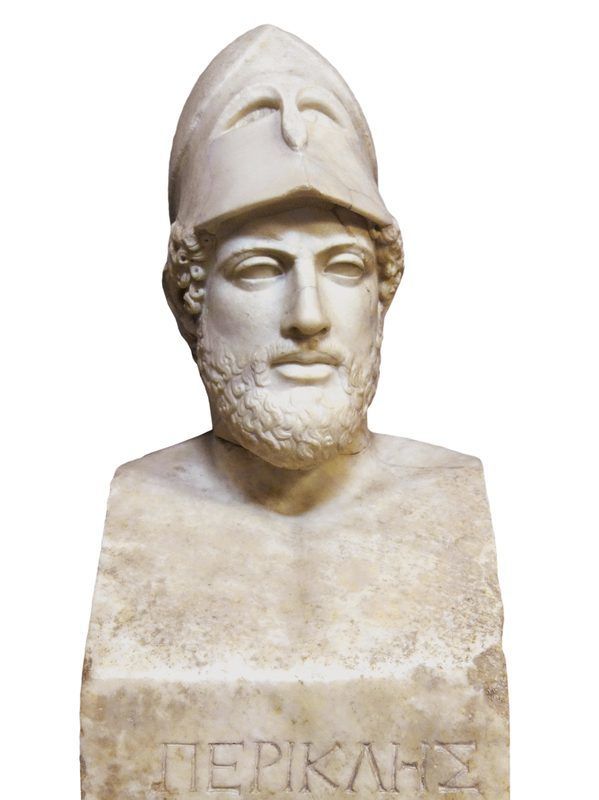

- Sous l'impulsion de Périclès, Athènes mise sur sa puissance maritime.

- La flotte athénienne lance des raids sur les côtes péloponnésiennes et contrôle les routes commerciales.

La peste d’Athènes (430-427 av. J.-C.) :

- Une épidémie dévaste Athènes, tuant près d’un tiers de la population, dont Périclès.

- Ce désastre affaiblit considérablement la cité et fragilise son moral.

Batailles clés :

- La bataille de Pylos (425 av. J.-C.):

- Victoire majeure d’Athènes qui capture des hoplites spartiates sur l’île de Sphactérie.

- La bataille de Délion (424 av. J.-C.):

- Défaite athénienne contre les Béotiens, alliés de Sparte.

- La bataille de Pylos (425 av. J.-C.):

2. La guerre indirecte ou paix larvée (421-413 av. J.-C.)

Cette phase intermédiaire est marquée par la paix de Nicias (421 av. J.-C.), un traité fragile et imparfait.

Paix de Nicias (421 av. J.-C.) :

- Ce traité met temporairement fin aux hostilités, mais aucune des parties ne respecte pleinement les termes.

- Les conflits continuent à la périphérie.

L'ascension d'Alcibiade :

- Ce stratège athénien propose des politiques expansionnistes, notamment l’expédition de Sicile.

- Il s’allie d'abord avec Athènes, puis avec Sparte et enfin avec la Perse, symbolisant l’instabilité de cette période.

L’expédition de Sicile (415-413 av. J.-C.) :

- Athènes lance une expédition désastreuse contre Syracuse, alliée de Sparte.

- Cette défaite anéantit une grande partie de la flotte athénienne et affaiblit durablement la cité.

3. La guerre de Décélie et d’Ionie (413-404 av. J.-C.)

Cette dernière phase voit une domination croissante de Sparte grâce à l’aide perse.

Occupation de Décélie (413 av. J.-C.) :

- Sparte établit une garnison permanente à Décélie, près d’Athènes, coupant les lignes de ravitaillement terrestre.

Guerre navale en Ionie :

- Sparte, grâce au financement perse, construit une flotte capable de rivaliser avec Athènes.

- Les combats en mer deviennent décisifs, notamment dans l’Égée et autour de l’Hellespont.

Batailles clés :

- La bataille de Notion (407 av. J.-C.):

- Défaite d’Athènes face aux Spartiates.

- La bataille d’Aigos Potamos (405 av. J.-C.):

- Victoire finale de Sparte qui détruit la flotte athénienne.

- La bataille de Notion (407 av. J.-C.):

Capitulation d’Athènes (404 av. J.-C.) :

- Privée de sa flotte et encerclée, Athènes capitule.

- Les Longs Murs sont détruits, marquant la fin de l’empire athénien.

Conséquences

Conséquences politiques :

- Sparte devient la puissance dominante en Grèce, mais son hégémonie est de courte durée.

- Athènes est profondément affaiblie, mais conserve un rôle culturel et intellectuel majeur.

Conséquences économiques :

- Les cités grecques, exsangues, connaissent un déclin économique.

- Les infrastructures agricoles et commerciales sont détruites dans de nombreuses régions.

Conséquences militaires :

- La guerre change la nature des conflits grecs, introduisant des sièges prolongés et une guerre totale.

- L’intervention perse dans les affaires grecques devient plus fréquente.

Conséquences culturelles :

- La guerre marque un tournant dans la perception de la guerre en Grèce, illustrée par la désillusion des œuvres de Thucydide et Aristophane.

- L’âge d’or athénien, avec sa prospérité culturelle, cède la place à une période de crise.

Conclusion

La guerre du Péloponnèse met un terme à la domination d’Athènes sur le monde grec et annonce une période d’instabilité politique et militaire. Bien que Sparte sorte victorieuse, sa domination est contestée par Thèbes et la Perse. Ce conflit marque la transition de l’âge classique à une époque de déclin et de luttes intestines qui affaibliront la Grèce face à l’émergence de la puissance macédonienne sous Philippe II et Alexandre le Grand.

L'affaire d'Épidamne

Épidamne, une colonie de Corcyre située sur la côte nord de l'Illyrie, devint en 435 av. J.-C. le théâtre d'une crise majeure. Cette cité, fondée par Corcyre mais sous influence indirecte de Corinthe, était au cœur de rivalités politiques et maritimes. Une guerre civile éclata entre factions démocratiques et oligarchiques, entraînant l’expulsion des oligarques, qui se livrèrent alors au brigandage pour déstabiliser la cité. Les démocrates, en quête de soutien, sollicitèrent Corcyre, leur métropole, mais celle-ci, dirigée par un gouvernement oligarchique, refusa d’intervenir. Délaissée, Épidamne fit appel à Corinthe, laquelle, cherchant à renforcer son influence face à l’autonomie de Corcyre, dépêcha colons et troupes pour stabiliser la cité. Ce geste fut interprété par Corcyre comme une ingérence inadmissible. La flotte corcyréenne assiégea Épidamne, tout en cherchant à négocier avec Corinthe. L’échec des discussions conduisit à une confrontation navale : 75 trières corinthiennes furent interceptées et vaincues par 80 navires corcyréens près de Leucimne. Le même jour, Épidamne capitula face à Corcyre.

En 433 av. J.-C., les tensions montèrent encore lorsque Corinthe prépara une nouvelle expédition contre Corcyre. Redoutant la perte de son indépendance et l’assujettissement à la Ligue du Péloponnèse, Corcyre sollicita l’alliance d’Athènes. Cette demande mit l’assemblée athénienne face à un dilemme stratégique : soutenir Corcyre risquait de provoquer une guerre ouverte avec Corinthe, mais refuser pourrait permettre à la puissante flotte corcyréenne de passer sous contrôle corinthien. Sous l'influence de Périclès, Athènes conclut une alliance défensive (épimachia) avec Corcyre et envoya dix trières pour dissuader toute offensive corinthienne. Peu après, lors de la bataille navale confuse de Sybota impliquant 260 navires, Corinthe sembla proche de la victoire. Cependant, l’arrivée de vingt trières supplémentaires d’Athènes força les Corinthiens à se retirer. Cette intervention permit à Athènes de sécuriser un allié stratégique en mer Ionienne, mais elle aggrava les relations avec Corinthe, précipitant la Grèce vers la guerre du Péloponnèse.

L'affaire de Potidée

L'affaire de Potidée est l'un des événements marquants qui alimentent les tensions entre Athènes et Corinthe à la veille de la guerre du Péloponnèse. Potidée, colonie corinthienne située en Chalcidique, fait partie de la ligue de Délos, mais elle conserve des liens étroits avec Corinthe, sa métropole fondatrice. Ces relations particulières suscitent l’inquiétude d’Athènes, qui craint une possible défection de la cité à un moment où les tensions avec Corinthe sont déjà exacerbées après la bataille de Sybota. En réaction, Athènes adresse un ultimatum aux Potidéens, exigeant qu’ils abattent leurs murailles, expulsent les magistrats corinthiens et remettent des otages pour garantir leur loyauté.

Face à ces exigences, Potidée tente d’entamer des négociations avec Athènes tout en cherchant des soutiens extérieurs. Pendant l’hiver 433-432 av. J.-C., la cité envoie une ambassade secrète à Sparte, qui promet une intervention militaire en cas d’attaque athénienne. Encouragée par cette garantie, Potidée décide de se rebeller et quitte la ligue de Délos, s’alignant de facto contre Athènes. Corinthe, partageant les griefs de Potidée envers Athènes, envoie discrètement des renforts pour soutenir sa colonie.

L’été 432 marque l’escalade des hostilités. Les troupes athéniennes débarquent devant Potidée pour réprimer la rébellion. Elles affrontent et défont les Potidéens, appuyés par des contingents corinthiens. Cependant, les Potidéens parviennent à se retrancher derrière leurs murailles. Athènes met alors la cité sous siège, tentant de l’isoler pour obtenir sa reddition. Ce siège marque un nouvel épisode d’affrontement direct entre Athènes et Corinthe, exacerbant les tensions qui conduiront peu après au déclenchement de la guerre du Péloponnèse.

L'affaire de Mégare

À la même époque que l’affaire de Potidée, Mégare, une cité située aux portes de l’Attique mais membre de la ligue du Péloponnèse, est frappée par un embargo économique imposé par Athènes. Cet embargo interdit aux Mégariens l'accès aux marchés de l’Attique et aux ports de la ligue de Délos, asphyxiant leur économie. Athènes justifie officiellement cette mesure en accusant Mégare d’avoir exploité des terres sacrées et d’avoir accueilli des esclaves en fuite. Toutefois, il semble probable que ce prétexte masque des motivations politiques plus larges : Athènes chercherait ainsi à punir Mégare pour son soutien à Corinthe lors de l’affaire d’Épidamne. L’impact de cette interdiction est lourd pour Mégare, dont la dépendance au commerce et aux échanges maritimes est cruciale. Asphyxiée économiquement, la cité proteste auprès de Sparte, son alliée au sein de la ligue du Péloponnèse.

Les Négociations et la Rhétorique de Guerre

En juillet 432, une ambassade corinthienne intervient à Sparte pour défendre la cause de Mégare et dénoncer les agissements d’Athènes. Lors d’un discours devant l’assemblée spartiate, les Corinthiens appellent à une guerre contre Athènes au nom de Mégare, tout en invoquant d’autres griefs récents, tels que le siège de Potidée et la bataille navale de Sybota. Ils mettent également en garde contre l’émergence d’une nouvelle ligue d’alliances dominée par Athènes, qui pourrait supplanter l’hégémonie spartiate. Dans le même temps, une délégation athénienne présente à Sparte, officiellement pour d’autres raisons, répond à ces accusations. Elle affirme qu’Athènes n’a pas violé la paix de Trente Ans et insiste sur son droit souverain de gérer son empire comme bon lui semble. Elle propose toutefois de soumettre le différend à un arbitrage, conformément aux termes de cette paix, tout en avertissant Sparte des conséquences d’une déclaration de guerre.

Décision de Sparte et Ultimatum

Les délibérations spartiate révèlent des divisions sur la marche à suivre. Archidamos II, roi de Sparte et partisan de la prudence, conseille contre une guerre immédiate, arguant de la puissance d’Athènes et des risques d’un conflit prolongé qui pourrait durer plus d’une génération. À l’inverse, Sthénélaïdas, un éphore influent, plaide en faveur de la guerre, invoquant les provocations répétées d’Athènes et l’honneur spartiate. Finalement, l’assemblée spartiate se prononce massivement pour la guerre. Sous l’insistance de Corinthe, les autres cités de la ligue du Péloponnèse votent également en faveur du conflit en août 432. Cependant, les avertissements d’Archidamos tempèrent quelque peu l’enthousiasme des Spartiates, qui décident d’explorer une voie diplomatique avant de s’engager pleinement.

Sparte envoie plusieurs ambassades à Athènes, l’une proposant d’éviter la guerre à condition qu’Athènes lève l’embargo contre Mégare. Cependant, Athènes, dirigée par Périclès, rejette cette offre, restant fidèle à sa position initiale et insistant sur un arbitrage. Les Spartiates répondent par un ultimatum, qui est également rejeté après une intervention décisive de Périclès, convaincu que la guerre est inévitable et préférable à une soumission à des exigences humiliantes. Cette impasse marque un tournant irréversible vers le déclenchement de la guerre du Péloponnèse.

Guerre d'Archidamos (431-421) : Contexte et Forces en Présence

La guerre d'Archidamos, souvent appelée la guerre des Dix Ans, tire son nom du roi de Sparte, Archidamos II. Elle marque la première phase de la guerre du Péloponnèse et oppose deux blocs antagonistes : la ligue de Délos, dominée par Athènes et forte de la flotte la plus puissante du monde grec (environ 300 trières), et la ligue du Péloponnèse, dirigée par Sparte, qui possède l’armée terrestre la plus redoutable grâce à sa formation hoplitique et l'entraînement rigoureux de ses soldats dans l’agôgé, l'éducation spartiate. Sparte et ses alliés, notamment Corinthe, alignent environ 40 000 hoplites, tandis qu'Athènes et ses alliés disposent d’environ 13 000 hoplites athéniens et 12 000 autres mobilisables.

Sur le plan naval, Athènes est nettement supérieure, tant par le nombre de ses navires que par la qualité et l'expérience de ses équipages. Financièrement, elle bénéficie des ressources considérables issues des tributs des membres de la ligue de Délos, contrairement à Sparte, qui souffre d’un manque criant de moyens financiers et techniques pour entreprendre une guerre prolongée ou se lancer dans des sièges. Sparte, de surcroît, craint de mobiliser trop longtemps son armée hors du Péloponnèse en raison du risque permanent de révoltes hilotiques ou d'une attaque de sa rivale historique, Argos.

Stratégies Opposées : Invasions Spartiate et Défense Athénienne

Sparte adopte une stratégie simple mais agressive : chaque année, elle envoie ses troupes envahir et dévaster les campagnes de l’Attique pour affaiblir Athènes économiquement, semer le désespoir et pousser les Athéniens à sortir de leurs murs pour livrer bataille en terrain ouvert, où les hoplites spartiates dominent. Cependant, Sparte est incapable de maintenir un siège prolongé d’Athènes, faute de moyens matériels et techniques.

Périclès, stratège principal d'Athènes, conçoit une stratégie diamétralement opposée et axée sur la défense. Conscient de la supériorité spartiate en rase campagne, il décide d’éviter tout affrontement direct. Lors des invasions annuelles, la population rurale est regroupée à l'intérieur des Longs Murs, qui relient Athènes au port fortifié du Pirée, garantissant ainsi la sécurité des citoyens et le ravitaillement par mer. La flotte athénienne, maîtresse des mers, mène des raids sur les côtes du Péloponnèse, assure le maintien des tributs des alliés et garantit l’approvisionnement de la cité. Périclès estime que Sparte abandonnera la guerre au bout de trois ou quatre ans, incapable de forcer Athènes à combattre ou de briser son réseau maritime.

Limites de la Stratégie de Périclès

Bien que rationnelle et adaptée aux forces et faiblesses des deux camps, la stratégie défensive de Périclès présente des inconvénients notables. Refuser le combat et tolérer la dévastation de ses terres est une approche profondément contre-culturelle dans un monde grec où la bravoure militaire est la vertu suprême. Cette posture affaiblit l’image d’Athènes aux yeux des autres cités grecques et pourrait les inciter à ne plus craindre son hégémonie. L'historien Donald Kagan souligne également que cette stratégie prive Athènes d’une occasion d’écraser Sparte militairement dès le début du conflit, allongeant ainsi la durée de la guerre et exposant la cité à des revers imprévus.

La guerre d'Archidamos illustre donc une opposition stratégique majeure entre une cité résolument maritime et tournée vers la défense à long terme et une autre qui mise sur sa domination terrestre et des campagnes annuelles d'intimidation. Ce choc de stratégies marque une décennie d’affrontements où chaque camp cherche à imposer son modèle de guerre, sans parvenir à une victoire décisive.

Carte des forces en présence au début de la guerre du Péloponnèse.

Invasions, Raids et Épidémies : Le Conflit S'Intensifie

Le coup de Platées et ses conséquences

Le premier affrontement armé de la guerre se déroule à Platées, en mars 431, lorsqu’un groupe d’oligarques de la cité demande l'aide de Thèbes, alliée de Sparte, pour renverser le régime démocratique local. Platées, fidèle alliée d’Athènes et occupant une position stratégique, devient rapidement un théâtre de guerre. Une force de 300 Thébains est secrètement introduite dans la ville par les conspirateurs de nuit. Cependant, le peuple se soulève contre les envahisseurs, réussit à capturer cette force et engage des négociations. Les Platéens promettent de libérer les prisonniers si les Thébains se retirent, mais, une fois la menace immédiate dissipée, ils exécutent les captifs.

Thèbes, furieuse, demande à Sparte de réagir, ce qui conduit à un long siège de Platées de mai 429 à août 427 par les forces de la ligue du Péloponnèse. La résistance acharnée des Platéens, soutenue par une garnison athénienne, finit par céder. La cité est rasée, ses habitants massacrés, un épisode tragique qui marque l’intensification des hostilités.

Les invasions répétées de l’Attique

Comme anticipé par Périclès, les Lacédémoniens adoptent une stratégie d'invasions annuelles de l’Attique. La première incursion a lieu en mai 431, lorsque les troupes spartiates, sous le commandement du roi Archidamos II, dévastent les terres agricoles d'Acharnes, brûlant champs de céréales, vignes et vergers. Cependant, les Athéniens refusent de sortir de leurs murailles pour les affronter, frustrant les efforts des Spartiates. Les invasions annuelles se poursuivent avec plus ou moins d’intensité, notamment en 430, où l'armée spartiate dévaste l’Attique durant quarante jours. Ces raids visent à affaiblir économiquement Athènes et à briser le moral de la population réfugiée dans la cité, mais ils échouent à provoquer une capitulation.

Cependant, les Spartiates évitent l’Attique en 429, effrayés par la peste qui ravage Athènes, et en 426, en raison d’un tremblement de terre interprété comme un mauvais présage. À partir de 425, les invasions deviennent sporadiques et moins efficaces, notamment à cause des contre-offensives athéniennes, comme l’attaque sur Pylos.

Les représailles athéniennes et la guerre navale

En représailles aux incursions spartiates, les Athéniens mènent des raids réguliers en Mégaride, qu’ils ravagent deux fois par an jusqu’en 424. Sur mer, la supériorité navale d’Athènes se traduit par des expéditions destructrices en Élide, en Argolide et sur Céphallénie, consolidant leur domination maritime. Athènes s'empare également de positions stratégiques comme Thronion et remplace la population d’Égine, menaçant le Pirée, par des colons athéniens.

Ces campagnes démontrent la capacité d'Athènes à utiliser sa flotte pour contrebalancer les incursions terrestres de Sparte, mais elles n’aboutissent à aucun résultat décisif. De leur côté, les Spartiates, réalisant qu’une victoire nécessite une flotte puissante, tentent en 430 de négocier une alliance avec le roi perse Artaxerxès Ier. Cette initiative échoue spectaculairement lorsque les ambassadeurs spartiates sont interceptés en Thrace par des agents athéniens, envoyés à Athènes et exécutés sans procès.

L’épidémie et ses conséquences

Pendant ce temps, Athènes fait face à une épreuve inattendue : la peste. Introduite dans la cité surpeuplée dès 430, elle cause des ravages considérables, emportant près d’un tiers de la population, y compris Périclès lui-même. Cette catastrophe affaiblit la résilience athénienne et intensifie les tensions internes. Les réfugiés, amassés dans les murs d’Athènes, endurent des conditions sanitaires déplorables, exacerbant l’impact de l’épidémie sur le moral de la population et les capacités militaires.

La mort de Périclès est l'un des premiers tournants de la guerre.

La mort de Périclès, survenue en septembre 429, constitue l’un des premiers grands tournants de la guerre du Péloponnèse. Chef charismatique et architecte de la stratégie défensive d’Athènes, Périclès voit son plan compromis par une épidémie dévastatrice. Cette dernière, appelée « peste » par Thucydide mais probablement une forme de typhus, atteint la cité en 430, amenée par un navire égyptien. Avec l’afflux massif de réfugiés derrière les Longs Murs et des conditions d’hygiène désastreuses, la maladie se propage rapidement, tuant entre un quart et un tiers de la population athénienne sur plusieurs vagues (430-429, puis 426). Selon l’historien Victor Davis Hanson, les pertes globales s’élèvent entre 70 000 et 80 000 morts, incluant 4 400 hoplites et 300 cavaliers.

Cette catastrophe affaiblit considérablement Athènes. Alors que Périclès est critiqué pour son immobilisme, des voix en faveur de la paix gagnent en influence. Une ambassade est envoyée à Sparte en 430, mais les exigences spartiate – notamment la dissolution de la Ligue de Délos – sont jugées inacceptables par Athènes, entraînant l’échec des négociations. La mort de Périclès, emporté par l’épidémie, prive Athènes d’un leader respecté et unificateur, plongeant la cité dans des luttes politiques internes où des figures plus radicales émergent.

Sur le plan social, l’épidémie laisse des traces profondes. La peur de la mort et la désorganisation sociale entraînent une dégradation des mœurs : de nombreux citoyens cessent de respecter les lois ou de craindre les dieux, ce qui contribue à un climat d’anarchie morale. En réponse aux pertes humaines, les lois sur la citoyenneté sont assouplies : un seul parent athénien suffit désormais pour transmettre la citoyenneté, alors qu’auparavant deux parents athéniens étaient nécessaires. Ces bouleversements, combinés à l’affaiblissement démographique et militaire, marquent un tournant décisif pour Athènes dans cette guerre prolongée.

Après un siège acharné de deux ans et demi, les Athéniens obtiennent la reddition de Potidée à l’hiver 430-429. Ce succès est cependant tempéré par de lourdes pertes : un quart des 4 000 hoplites athéniens mobilisés succombent à l’épidémie qui ravage également leur cité. Parallèlement, les Athéniens subissent une défaite contre les Chalcidiens à la bataille de Chalcis, ce qui les empêche de consolider leur contrôle sur la région. En 429, Sparte et ses alliés lancent une offensive terrestre en Acarnanie pour tenter d’affaiblir l’influence athénienne à l’ouest de la Grèce, mais cette campagne échoue. Pendant ce temps, la flotte athénienne commandée par Phormion, stationnée à Naupacte, remporte deux victoires navales éclatantes à Patras et Naupacte, démontrant la suprématie maritime d’Athènes malgré les difficultés financières croissantes. Ces victoires dissuadent Sparte et ses alliés de se risquer à d’autres affrontements navals jusqu’en 413.

La mort de Périclès en 429 laisse Athènes profondément divisée entre les partisans modérés, menés par Nicias, et les partisans de la guerre totale, conduits par Cléon. Ces tensions se manifestent notamment lors de la révolte de Mytilène en 428. Préparant secrètement son départ de la Ligue de Délos, Mytilène repousse un ultimatum athénien et sollicite l’aide spartiate. Après un long siège, la cité capitule en 427, juste avant l’arrivée de renforts spartiates. Le sort des habitants provoque de vifs débats à Athènes : un premier décret impose la destruction de la cité et l’exécution de tous les hommes, mais un second, plus modéré, limite les représailles à la démolition des murs et à la confiscation de la flotte, tandis que les chefs de la révolte sont exécutés. Cet épisode illustre les tensions politiques et morales qui déchirent Athènes.

Sur d’autres fronts, Athènes intervient à Corcyre en 427 pour soutenir les démocrates contre des oligarques incités à la révolte par des agents spartiates. Ce conflit interne à Corcyre dégénère en massacres sanglants. Athènes envoie également une expédition en Sicile en réponse à une demande d’aide de Léontinoi contre Syracuse, mais cette campagne s’achève sans résultat décisif. En 426, Démosthène mène une expédition désastreuse en Étolie, mais il se rachète à la bataille d’Olpae, infligeant une sévère défaite aux forces ambraciotes et lacédémoniennes. Malgré ce succès, Athènes est contrainte de limiter ses ambitions dans la région en raison de ressources financières insuffisantes pour soutenir une campagne prolongée. Ces années de guerre marquent une succession de victoires et de revers, révélant les limites des forces en présence et les tensions croissantes au sein des alliances respectives.

En mai 425, alors que la peste qui avait ravagé Athènes touche à sa fin, le stratège Démosthène se retrouve immobilisé près de Pylos, sur la côte de la Messénie, en raison d'une tempête qui bloque la flotte athénienne en route vers Corcyre. Profitant de cette occasion, il décide de fortifier le site stratégique de Pylos avec une petite garnison. Cette occupation inquiète grandement Sparte, qui craint une révolte des hilotes messéniens alentour, et pousse les Lacédémoniens à interrompre leur invasion annuelle de l'Attique pour concentrer leurs efforts sur ce point de menace. Ils envoient une force de 420 hoplites, dont 180 membres de l'élite spartiate, sur l'île voisine de Sphactérie pour renforcer leur position. Cependant, leur attaque contre les fortifications athéniennes échoue en raison de l'arrivée en renfort de la flotte athénienne.

Pris au piège sur Sphactérie, les Spartiates se retrouvent en grande difficulté. Conscient de la gravité de la situation, le gouvernement spartiate demande une trêve immédiate et engage des négociations de paix, offrant à Athènes leur flotte de 60 trières en otage. Toutefois, les négociations échouent en raison des exigences extrêmes formulées par Cléon, un dirigeant athénien en pleine ascension politique. Athènes refuse également de restituer les trières sous prétexte de violations de la trêve par Sparte. Alors que les mois passent, les Spartiates piégés sur Sphactérie et les assiégeants athéniens à Pylos souffrent tous deux de la famine.

La situation prend un tournant décisif en août 425 lorsque Cléon, critiqué pour sa rhétorique belliqueuse, est poussé à agir directement. Il rejoint Démosthène sur place, et ensemble, ils mènent une attaque surprise contre Sphactérie en utilisant des troupes légères équipées d'armes à distance, une tactique inhabituelle et efficace face aux hoplites lourdement armés. Pris à revers, les Spartiates subissent une défaite cuisante, et les 292 survivants, incapables de résister davantage, se rendent. Parmi eux figurent des membres de l’élite spartiate, pour qui une telle capitulation constitue un véritable désastre.

Cette reddition marque un coup dur pour le prestige spartiate, réputé pour son invincibilité et son esprit guerrier indomptable. Athènes exploite immédiatement cette victoire en utilisant les prisonniers spartiates comme otages stratégiques, menaçant de les exécuter en cas d'une nouvelle invasion de l'Attique. Cette menace s'avère efficace, car Sparte renonce à toute attaque directe sur l'Attique jusqu'à 413.

Le succès éclatant de Cléon à Sphactérie renforce son autorité à Athènes, où il devient de facto le chef de la cité. Profitant de son influence, il met en œuvre des politiques visant à consolider la position financière d’Athènes, notamment par une augmentation des tributs exigés des alliés de la Ligue de Délos. Cléon maintient une ligne dure vis-à-vis de Sparte jusqu'à sa mort en 422, ce qui intensifie la rivalité entre les deux cités et pérennise le conflit.

Carte de la Chalcidique et de la Macédoine.

Carte de la Chalcidique et de la Macédoine.

Après leur triomphe à Sphactérie, les Athéniens connaissent un élan de confiance renforcé par quelques victoires mineures, et leur moral est au plus haut. Pour la première fois depuis le début de la guerre, ils paraissent en position de forcer une victoire décisive. Toutefois, l'année 424 av. J.-C. marque un tournant défavorable pour Athènes. Bien qu'elle commence par un succès notable avec la prise de l'île stratégique de Cythère, située au sud-est du Péloponnèse, cette réussite ne compense pas les revers majeurs qui suivront.

En juillet, les Athéniens tentent de capitaliser sur l'instabilité politique à Mégare, où un coup d'État a instauré un régime démocratique favorable à Athènes. Avec la complicité de ce nouveau gouvernement, ils envisagent de s'emparer de la cité, mais leur plan est contrecarré par l'intervention rapide et décisive du général spartiate Brasidas, qui mène des renforts pour sécuriser la ville. Grâce à son action, l'oligarchie mégarienne est restaurée, et la tentative athénienne échoue, renforçant l'alliance entre Mégare et Sparte.

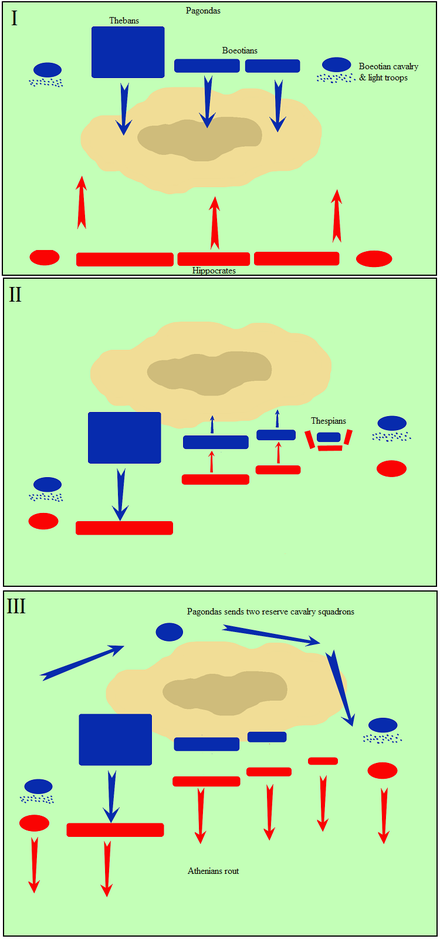

Peu après, Athènes lance une offensive ambitieuse en Béotie, visant à affaiblir Sparte en privant cette dernière du soutien crucial de Thèbes et des autres cités béotiennes. Le plan repose sur l'espoir de provoquer un soulèvement démocratique dans la région, mais il souffre d'une coordination défectueuse entre les différentes armées athéniennes. En novembre, cette campagne culmine avec la bataille de Délion, une confrontation qui tourne à la catastrophe pour les Athéniens. Bien qu'ils obtiennent un succès initial en repoussant l'aile gauche béotienne, ils sont pris de court par une tactique inédite : l'utilisation par les Béotiens d'une cavalerie de réserve, qui s'abat soudainement sur l'aile droite athénienne. Cette manœuvre décisive brise le moral des Athéniens, entraînant leur déroute.

La défaite de Délion est coûteuse pour Athènes. Elle perd environ 1 000 hoplites, parmi lesquels figure leur chef, le stratège Hippocrate, ainsi qu'un nombre probablement équivalent de soldats légers. Outre les pertes humaines, la défaite affaiblit la position athénienne en Béotie et renforce la confiance des Béotiens, notamment de Thèbes, envers Sparte. Ce revers marque le début d’une phase difficile pour Athènes, remettant en question son apparente suprématie et son ambition de terminer la guerre rapidement.

Les trois phases de la bataille de Délion

Les trois phases de la bataille de Délion

En août 424 av. J.-C., le général spartiate Brasidas entreprend une campagne audacieuse en Thrace, répondant à l'appel de Perdiccas II, roi de Macédoine, en quête d'un allié contre les Lyncestes, une tribu rivale. Avec une armée réduite mais mobile de 1 700 hommes, comprenant 700 hilotes affranchis, Brasidas traverse la Grèce pour atteindre la région. Grâce à son charisme, à son habileté diplomatique et à une stratégie de présentation en libérateur des cités opprimées par Athènes, il convainc les cités d'Acanthos et de Stagire de rallier sa cause sans affrontement. En décembre de la même année, il réalise un coup de maître en s'emparant de la cité stratégique d'Amphipolis par surprise. Ce succès prive Athènes d'un centre économique et militaire crucial, notamment pour l'approvisionnement en bois nécessaire à la construction de ses trières. La flotte athénienne, sous le commandement du stratège Thucydide, arrive trop tard pour défendre la ville, ce qui conduit à l'exil de ce dernier. D'autres cités de Thrace suivent l'exemple d'Amphipolis et se détachent de l'alliance athénienne, infligeant un revers significatif à Athènes.

En mars 423, une trêve d'un an est conclue entre Athènes et Sparte. Toutefois, Brasidas poursuit ses opérations en Thrace, ignorant les termes de l'accord. Il soutient la rébellion de Skionè, qui se soulève contre Athènes, et encourage des révoltes similaires à Toronè et Mendè. Bien que les Athéniens reprennent rapidement Mendè, la perte de contrôle sur plusieurs cités menace leur influence dans la région. Brasidas, distrait par une campagne infructueuse avec Perdiccas contre les Lyncestes, doit affronter des revers logistiques. L'échec de cette campagne met fin à l'alliance entre Brasidas et Perdiccas, laissant le général spartiate isolé mais toujours actif dans la région. La trêve est finalement respectée jusqu'à son expiration.

En 422, Athènes, déterminée à regagner du terrain en Thrace, envoie une expédition militaire sous le commandement de Cléon, qui réussit à reprendre Toronè. Encouragé par ce succès, Cléon marche sur Amphipolis, espérant la reconquérir. Cependant, Brasidas, anticipant cette manœuvre, orchestre une attaque surprise audacieuse qui met en déroute l'armée athénienne en octobre 422. Si la bataille consacre la victoire spartiate, elle se solde par la mort de Cléon et de Brasidas, privant leurs camps respectifs de deux figures influentes. Avec ces deux acteurs majeurs disparus, les modérés des deux camps prennent l'initiative et concluent la paix de Nicias en 421 av. J.-C., marquant une pause dans le conflit.

La guerre indirecte (421-413)

La période de guerre indirecte (421-413 av. J.-C.), amorcée par la paix de Nicias, est marquée par des tensions persistantes, des trahisons et des affrontements par procuration, malgré la signature officielle de la trêve. Conclue en avril 421 après de longues négociations, cette paix visait à restaurer le statu quo ante bellum et comprenait plusieurs clauses. Les deux camps s’engageaient à restituer les territoires occupés, libérer les prisonniers et régler tout différend futur par des arbitrages. Sparte devait évacuer la Thrace et rendre les cités conquises, tandis qu’Athènes devait restituer Cythère et Pylos ainsi que libérer les 300 prisonniers spartiates, en grande partie issus de l'élite hoplitique capturée à Sphactérie.

Un statu quo fragile et des engagements biaisés

Malgré ces dispositions, l’application des termes de la paix de Nicias se heurte rapidement à des obstacles. Les 300 prisonniers spartiates sont libérés après qu'une alliance défensive formelle est conclue entre Athènes et Sparte, prévoyant notamment l’intervention des troupes athéniennes en cas de révolte des hilotes en Messénie. Toutefois, les querelles territoriales subsistent : Athènes conserve Pylos en raison du refus d’Amphipolis de revenir dans son giron, malgré le retrait des troupes spartiates. Par ailleurs, la paix est loin de refléter un consensus parmi les alliés des deux camps. Des cités comme Corinthe, Thèbes, Élis et Mégare refusent de ratifier l'accord, invoquant des griefs non résolus ou s’opposant à la politique jugée trop conciliante de Sparte.

Cette fragmentation menace la cohésion de la ligue du Péloponnèse, et la méfiance entre Athènes et Sparte reste vive. La répression brutale de la révolte de Skionè par Athènes en 421, où tous les hommes sont exécutés et les femmes et enfants réduits en esclavage, illustre l'intensité de l'hostilité entre les parties. Cette violence accentue les ressentiments et rend difficile tout véritable apaisement.

Des conflits par procuration

La paix de Nicias, bien que nominale, ne met pas fin aux manœuvres hostiles. En pratique, elle n’engage que Sparte et Athènes, laissant leurs alliés libres de poursuivre leurs propres intérêts. Sparte est affaiblie par la défection de plusieurs cités de la ligue du Péloponnèse, tandis qu’Athènes continue de renforcer son empire. Ces années voient une intensification des guerres par procuration, les cités s’affrontant indirectement par l’intermédiaire de leurs alliés ou en fomentant des troubles dans les territoires adverses.

Athènes, sous la conduite de chefs comme Alcibiade, cherche à exploiter ces dissensions en multipliant les alliances opportunistes. Sparte, quant à elle, tente de préserver son autorité sur ses alliés rebelles tout en freinant l'expansion d'Athènes. Ces rivalités latentes, associées aux suspicions mutuelles, alimentent une instabilité permanente, rendant inévitable une reprise des hostilités ouvertes. Cette période marque une transition vers la guerre de Décélie et d'Ionie, qui éclatera pleinement en 413 avec l'échec de l’expédition de Sicile, un événement décisif qui transformera profondément le cours du conflit.

La Ligue d'Argos et la recomposition des alliances grecques

L’incapacité de la paix de Nicias à résoudre les griefs persistants au sein du monde grec favorise l’émergence de nouvelles configurations géopolitiques. Parmi celles-ci figure la Ligue d'Argos, une tentative de réorganisation des forces pour contester la domination spartiate. Corinthe, frustrée par ce qu'elle considère comme une insuffisance de soutien de Sparte, joue un rôle clé dans l'initiative. Profitant de l’échéance de la trêve conclue entre Sparte et Argos en 451 av. J.-C., les démocrates argiens, encouragés par Corinthe, forment une confédération qui inclut Argos, Corinthe, Mantinée et Élis. Quelques cités de Chalcidique, désireuses de s'émanciper de la domination athénienne, rejoignent également cette coalition. Cependant, cette alliance est affaiblie dès son origine par les refus de Thèbes, Mégare et Tégée d'y adhérer.

C’est dans ce contexte que Alcibiade, jeune homme ambitieux et habile diplomate, entre en scène. Contre l’avis de Nicias, partisan de la prudence et de la modération, il persuade Argos, Élis et Mantinée de signer avec Athènes une alliance défensive pour cent ans. Ce coup diplomatique déstabilise la ligue du Péloponnèse en sapant l’autorité spartiate et exacerbe les tensions. Cette situation culmine en 420 av. J.-C., lorsque Élis, membre de la nouvelle alliance, exclut Sparte des Jeux olympiques, infligeant à la cité une humiliation symbolique.

Escarmouches et affrontements : la bataille de Mantinée

Sous l’instigation d’Alcibiade, les Argiens attaquent Épidaure, une alliée spartiate, pendant l’été 419 av. J.-C., espérant démontrer l’impuissance de Sparte et convaincre Corinthe de rejoindre leur cause. Bien que Sparte évite de livrer bataille en raison de présages défavorables, l'arrivée de son armée à la frontière suffit à contraindre Argos à se replier.

Sparte, sous la direction du roi Agis II, décide alors de prendre les devants et lance une invasion de l'Argolide en 418 av. J.-C.. Les Argiens, initialement contraints de conclure un armistice, sont galvanisés par l'arrivée de 1 300 hoplites athéniens et rompent le traité. En août 418, une grande bataille a lieu à Mantinée, opposant Sparte à une coalition comprenant Argos, Mantinée et Athènes. Le retrait temporaire de l'armée d'Élis en raison de querelles internes affaiblit les forces coalisées. L'armée spartiate inflige une lourde défaite à ses adversaires, consolidant sa position dominante dans le Péloponnèse. Les Spartiates perdent environ 300 soldats, mais leurs ennemis en subissent des pertes bien plus importantes, avec plus d’un millier de morts. La victoire de Sparte à Mantinée est un tournant majeur, rétablissant son prestige et son hégémonie.

Conséquences politiques et tensions internes

Après cette victoire, les oligarques reprennent temporairement le pouvoir à Argos, mais la démocratie et l’alliance avec Athènes sont rétablies dès la fin de l’été 417 av. J.-C.. Dans l'intervalle, Athènes profite de cette période de relative accalmie pour reconstituer ses réserves financières et renforcer sa flotte, bien que sa politique extérieure reste hésitante en raison de la rivalité entre Nicias, partisan d’une politique de paix, et Alcibiade, adepte d’une approche offensive.

Malgré le statu quo apparent, les divisions et les rancunes persistent. La Ligue d'Argos, bien qu'affaiblie, illustre la volonté des cités grecques de se réorganiser pour contrer les dominations établies, préparant le terrain pour de nouveaux affrontements et des alliances toujours plus fragiles. La guerre reprend en 415 av. J.-C., marquée par la funeste expédition de Sicile, qui bouleversera l’équilibre des forces.

Alcibiades

Alcibiades

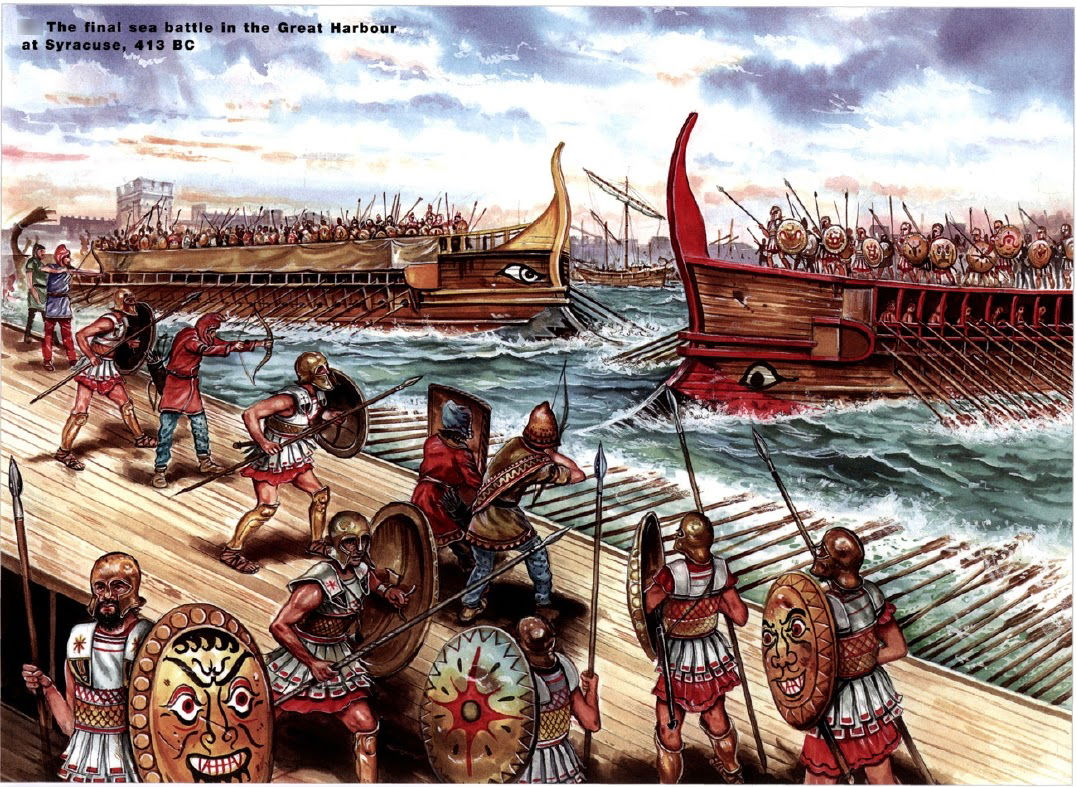

L'Expédition de Sicile : Ambition et désastre athénien

En 416 av. J.-C., la cité sicilienne de Ségeste, menacée par Sélinonte, sollicite l’aide d’Athènes, proposant de financer une intervention militaire. La perspective d’étendre l’empire athénien sur une région fertile en céréales et stratégiquement située séduit une partie de l’ecclésia. Alcibiade, partisan d’une expansion ambitieuse vers l’Italie et l’Afrique du Nord, milite avec passion pour l’expédition. En revanche, Nicias, opposé au projet, cherche à effrayer les Athéniens en exagérant les forces ennemies, ce qui, à son désarroi, pousse l’assemblée à renforcer la mission. Ainsi, une expédition impressionnante est montée : 134 navires et 27 000 hommes quittent Athènes en juin 415, sous le commandement conjoint d’Alcibiade, Nicias, et Lamachos. Toutefois, l’affaire des Hermocopides – la mutilation des statues du dieu Hermès – éclate peu avant le départ, impliquant Alcibiade, qui est rappelé pour être jugé. Refusant de rentrer, il se réfugie à Sparte, où il conseille aux Lacédémoniens d’intervenir en Sicile et de fortifier Décélie, aggravant ainsi la situation d’Athènes.

Les forces athéniennes, débarquées en Sicile, établissent une base à Catane après avoir découvert que Ségeste ne peut financer l’expédition. Les commandants adoptent des stratégies divergentes : Lamachos plaide pour une attaque immédiate contre Syracuse, Nicias préfère temporiser, et Alcibiade voulait rallier les cités siciliennes contre Syracuse avant son départ. Après un premier succès au printemps 414, où les Athéniens s’emparent du plateau des Épipoles et commencent à bâtir un mur pour assiéger Syracuse, leur progression est entravée par la mort de Lamachos et l’inaction de Nicias. Pendant ce temps, Sparte envoie une force sous les ordres de Gylippe. Arrivé à l’automne 414, ce dernier renverse le cours de la guerre en empêchant l’encerclement de Syracuse.

Le désastre athénien

Au printemps 413, Athènes dépêche d’importants renforts sous le commandement de Démosthène, avec 73 trières et 15 000 hommes. Mais, avant leur arrivée, les Syracusains capturent les forts de Plemmyrion et remportent une victoire navale contre la flotte athénienne, minant le moral de leurs adversaires. Une tentative désespérée de Démosthène pour reprendre les Épipoles échoue en août 413, avec la perte de 2 000 hommes dans une attaque nocturne mal planifiée. Nicias, en proie à l’hésitation, tarde à ordonner un retrait, permettant aux Syracusains et à leurs alliés de reprendre l’initiative. Dans une série de batailles navales dans le port de Syracuse, les Athéniens sont écrasés, leur flotte étant incapable de manœuvrer dans l’espace confiné.

Les forces athéniennes tentent alors une retraite terrestre, mais les 40 000 hommes restants sont interceptés et massacrés près de la rivière Assinaros. Nicias et Démosthène, capturés, sont exécutés malgré l’opposition de Gylippe. Les 10 000 survivants sont envoyés dans les carrières de pierres des Latomies, où la plupart périssent dans des conditions inhumaines. En tout, l’expédition coûte à Athènes 50 000 hommes et plus de 200 navires, marquant une catastrophe sans précédent.

Conséquences du désastre

L’échec de l’expédition de Sicile, dû à une combinaison de trahison (Alcibiade), d’erreurs stratégiques (Nicias), et de mésentente au commandement, marque un tournant dans la guerre du Péloponnèse. Athènes perd non seulement une grande partie de sa flotte et de ses forces terrestres, mais aussi son prestige et sa capacité à maintenir son empire. Les alliés athéniens, encouragés par cette défaite, commencent à se révolter, tandis que Sparte intensifie ses attaques, notamment depuis Décélie, accentuant l’étouffement économique d’Athènes. Cette expédition, qui aurait pu être une étape vers la domination athénienne en Méditerranée occidentale, s’achève en désastre, précipitant la chute de la puissance athénienne.

La Guerre de Décélie et d'Ionie (413-404 av. J.-C.)

La guerre entre Athènes et Sparte entre dans une nouvelle phase après l’échec de l’expédition sicilienne. Sparte reprend la guerre de façon résolue, notamment avec l’occupation permanente de Décélie par le roi Agis II dès l’été 413 av. J.-C., organisant un blocus terrestre d’Athènes. Les Spartiates perturbent gravement l'économie athénienne en empêchant l’exploitation des mines d’argent du Laurion et en capturant 20 000 esclaves, privant ainsi Athènes de précieuses ressources financières. Simultanément, Sparte bénéficie du soutien des Perses, qui cherchent à récupérer les territoires d’Asie Mineure perdus pendant les guerres médiques. Les satrapes Tissapherne et Pharnabaze rivalisent pour s’allier aux Lacédémoniens, promettant un soutien financier et militaire.

Dans ce contexte, Alcibiade, réfugié à Sparte après sa trahison d’Athènes, persuade les Spartiates d’intensifier leurs efforts contre Athènes. Il dirige une expédition qui provoque la défection de plusieurs alliés athéniens en Ionie, notamment Chios, Milet, et Éphèse, fragilisant ainsi l’empire athénien. Athènes, bien que ruinée par ses pertes en Sicile, mobilise un fonds d’urgence de 1 000 talents pour équiper une nouvelle flotte et lancer une contre-offensive. La cité fait de Samos sa base principale et parvient à maintenir le contrôle de Lesbos tout en imposant un blocus à Chios. Cependant, les divisions internes et le manque de ressources empêchent Athènes de livrer une bataille décisive, tandis qu'Alcibiade, tombé en disgrâce à Sparte après une liaison avec l'épouse d'Agis II, se réfugie auprès de Tissapherne et adopte une politique de bascule entre les deux puissances.

Coup d'État des Quatre-Cents et instabilité politique

Les tensions internes à Athènes s’intensifient avec les revers militaires et économiques. Alcibiade, cherchant à se réconcilier avec sa cité d'origine, collabore avec des stratèges athéniens à Samos et propose une alliance avec les Perses en échange d’un changement de régime politique. Encouragés par cette proposition, des oligarques athéniens orchestrent un coup d'État en 411 av. J.-C., imposant un régime de Quatre-Cents, dominé par des figures comme Phrynichos, Pisandre, et Théramène. Ce régime suscite une opposition féroce à Samos, où les soldats athéniens élisent Thrasybule et Thrasylle pour défendre la démocratie. Alcibiade empêche une rupture immédiate entre Athènes et sa flotte à Samos, préservant ainsi une chance pour la cité de maintenir son empire.

Pendant ce temps, les Spartiates, déçus par la coopération inégale de Tissapherne, renforcent leur présence dans l’Hellespont, provoquant la révolte de cités stratégiques comme Abydos et Byzance contre Athènes. La situation s'aggrave encore lorsque des révoltes éclatent sur l'île d'Eubée, essentielle pour le ravitaillement d’Athènes. Une flotte athénienne envoyée pour sécuriser l’île est vaincue au large d’Érétrie en septembre 411, aggravant la crise à Athènes, qui est alors au bord de la guerre civile.

Face à l'échec des Quatre-Cents à résoudre la crise, leur régime est renversé quatre mois après sa mise en place. Le pouvoir est confié à un corps modéré appelé les Cinq-Mille, composé des citoyens les plus aisés capables de se payer l'équipement d’hoplite. Ce régime, soutenu par des figures comme Théramène, marque une tentative de compromis politique pour stabiliser la cité dans un moment critique.

Conséquences et poursuite du conflit

Malgré une série de victoires navales mineures, Athènes ne parvient pas à regagner son influence perdue, tandis que Sparte, soutenue par la Perse, continue de renforcer ses positions stratégiques. Les divisions internes à Athènes affaiblissent la cohésion de la cité, et la guerre s'oriente vers une issue fatale pour l’empire athénien. La domination spartiate se dessine de plus en plus, alors que l’alliance entre Sparte et les cités révoltées resserre l’étau sur une Athènes en déclin.

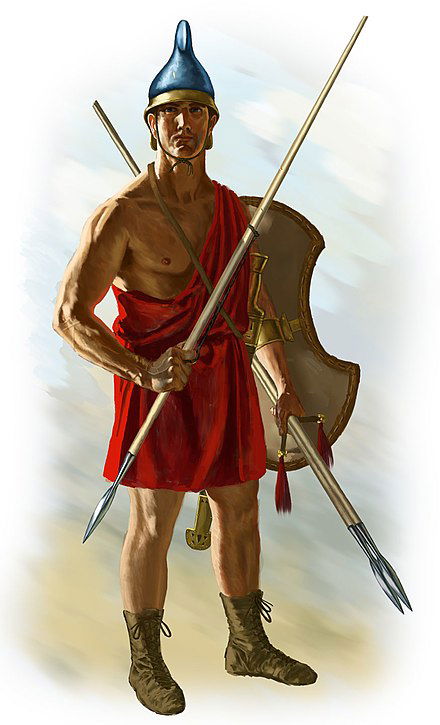

Les combattants légers tels que les peltastes prennent une importance accrue lors de ce conflit.

Les combattants légers tels que les peltastes prennent une importance accrue lors de ce conflit.

Retour d'Alcibiade et triomphe de Lysandre

La guerre atteint son paroxysme avec une série de victoires et de défaites décisives pour les deux camps. Mindarus, le navarque spartiate, déplace sa flotte à Abydos en 411, menaçant ainsi la route du ravitaillement en grains d’Athènes. Les stratèges athéniens, Thrasybule et Thrasylle, remportent néanmoins des victoires cruciales à Cynosséma et Abydos grâce à l'intervention surprise d'Alcibiade. Ce dernier joue un rôle décisif dans la reconquête de l'Hellespont, capturant des navires spartiates et ralliant plusieurs cités de la région. La bataille de Cyzique, en 410, marque une victoire totale pour Athènes : Mindarus est tué, et les Spartiates proposent une paix qui est rejetée par Athènes.

Athènes regagne brièvement la maîtrise des mers, notamment grâce à la campagne d'Alcibiade, qui récupère Byzance, Chalcédoine, et Sélymbrie. En mai 407, il rentre triomphalement à Athènes, où il est élu stratège avec les pleins pouvoirs militaires. Cependant, son autorité vacille après la défaite inattendue de son subordonné Antiochos face à Lysandre à la bataille de Notion. Destitué, Alcibiade s’exile à nouveau, cette fois en Chersonèse de Thrace. Pendant ce temps, Sparte, grâce au génie militaire de Lysandre, renforce sa position. Appuyé par Cyrus le Jeune, fils du roi de Perse, Lysandre transforme la flotte spartiate en une force redoutable. Il remporte une victoire contre Athènes au large de Mytilène, renforçant le prestige spartiate.

La bataille des Arginuses et ses conséquences

En 406, Athènes, au bord de l’épuisement financier, rassemble une "flotte de la dernière chance" et remporte une victoire éclatante à la bataille des Arginuses, tuant le navarque spartiate Callicratidas et détruisant 77 navires ennemis. Cependant, une tempête empêche le sauvetage des naufragés, provoquant un scandale politique à Athènes. Six stratèges, jugés responsables, sont exécutés, privant la cité de ses meilleurs commandants. Malgré cette victoire navale, Athènes rejette une nouvelle offre de paix spartiate, influencée par le démagogue Cléophon.

Triomphe final de Lysandre et chute d’Athènes

En 405, Sparte redonne le commandement à Lysandre, qui reprend l'initiative avec une flotte financée par Cyrus. En septembre 405, Lysandre tend un piège aux Athéniens près de l'Aigos Potamos, capturant 170 trières et massacrant 3 000 marins. Cette victoire donne à Sparte la maîtrise totale de la mer Égée. Lysandre conquiert méthodiquement les possessions athéniennes et assiège le Pirée, privant Athènes de tout ravitaillement. Il permet aux garnisons athéniennes de retourner dans la cité, aggravant ainsi la famine.

En avril 404, épuisée par le siège et la famine, Athènes capitule après de longues négociations menées par Théramène. La reddition marque la fin de la guerre : Athènes doit démanteler ses Longs Murs, remettre sa flotte à Sparte, et intégrer la ligue du Péloponnèse en tant qu'État vassal. Lysandre instaure un régime oligarchique, les Trente Tyrans, pour gouverner la cité vaincue. La victoire spartiate signe la fin de l’hégémonie athénienne, mais son triomphe est éphémère, la domination spartiate étant rapidement contestée dans les décennies suivantes.

Conséquences de la guerre du Péloponnèse

La reddition d'Athènes en 404 marque la fin de la guerre du Péloponnèse et a des répercussions profondes sur la Grèce antique. Selon les termes du traité de paix imposé par Sparte, Athènes doit démanteler ses Longs Murs, livrer presque toute sa flotte, sauf 12 navires, et rejoindre la ligue du Péloponnèse, devenant ainsi un État vassal de Sparte. Ces mesures, bien que dures, épargnent Athènes d'une destruction totale. Les Spartiates, influencés par leur méfiance envers Thèbes et le rôle historique d'Athènes dans les guerres médiques, refusent de réduire la cité à l'esclavage, contrairement à ce que demandaient Corinthe et Thèbes. Cependant, Sparte installe une oligarchie, connue sous le nom des Trente Tyrans, dirigée par des partisans de Lysandre. Ce régime impopulaire, qui se livre à des massacres et à des expropriations, est renversé en 403 grâce à la résistance de Thrasybule et au soutien de modérés spartiates comme Pausanias. La démocratie est rétablie à Athènes dans un climat de réconciliation marqué par une loi d'amnistie.

Athènes reste une cité influente, mais elle ne retrouve jamais sa position dominante. En 393, elle reconstruit ses Longs Murs et, en 378, crée une seconde confédération athénienne, plus souple que la ligue de Délos. Sparte, en revanche, s'avère incapable de gérer son hégémonie. Bien qu'elle impose des oligarchies dans les cités conquises et prélève des tributs, sa domination est de courte durée. Les conflits internes, le déclin de sa population d'élite et son incapacité à administrer un empire affaiblissent sa position. La guerre de Corinthe (395-387), menée contre une coalition regroupant Thèbes, Athènes, Corinthe et Argos, et la défaite navale de Sparte à Cnide en 394 scellent le début de son déclin.

Conséquences économiques et sociales

Le conflit entraîne des pertes humaines massives, estimées à plusieurs centaines de milliers, et des destructions économiques considérables. La guerre désorganise le commerce et l'agriculture, affectant particulièrement les secteurs cruciaux de la production de céréales et de la navigation. Des milliers de citoyens grecs sont réduits en esclavage, tandis que de nombreux esclaves obtiennent leur liberté. La répartition des terres et des richesses est bouleversée, et des inégalités accrues apparaissent.

Le conflit modifie également les mentalités. Les traditions héroïques et les idéaux patriotiques de la guerre sont remplacés par une vision plus sombre, marquée par le cynisme et le désenchantement. La brutalité des massacres et l'importance des guerres civiles pendant le conflit laissent des traces durables. La tendance à privilégier les oligarchies sur les démocraties, perçues comme instables, se renforce.

Conséquences militaires et stratégiques

La guerre du Péloponnèse transforme la nature de la guerre dans le monde grec. La guerre devient totale, mobilisant toutes les ressources disponibles pour anéantir l'ennemi. Les batailles rangées traditionnelles d'hoplites cèdent la place à des tactiques plus complexes impliquant des attaques surprises, des assauts nocturnes, et l'usage accru de troupes légères comme les peltastes. Les sièges et la guerre navale deviennent des éléments centraux du conflit, favorisant l'innovation militaire.

Les réformes militaires se poursuivent après la guerre, notamment dans les fortifications et les techniques de siège. Athènes et Sparte, en particulier, s'adaptent à ces nouvelles réalités en professionnalisant leurs armées, bien que la puissance spartiate décline rapidement en raison de sa population réduite.

Impact psychologique et culturel

Le conflit marque la fin de l'âge d'or grec, symbolisé par la grandeur culturelle d'Athènes. Les idéaux démocratiques promus par Athènes perdent de leur éclat face aux échecs militaires et politiques de la cité. L'art et la philosophie reflètent ce changement, se tournant vers des thèmes plus sombres et introspectifs. L'émergence de courants philosophiques comme le cynisme et le stoïcisme témoigne de ce désenchantement face à la guerre et à la souffrance humaine.

Une guerre aux leçons durables

L'échec d'Athènes est attribué par Thucydide à plusieurs facteurs : l'épidémie de peste, l'expédition désastreuse en Sicile, l'établissement du fort de Décélie par Sparte et le financement persan de la flotte spartiate. Ces événements, combinés à des alliances stratégiques solides du côté de Sparte, expliquent l'issue du conflit. Athènes souffre également d'une gouvernance démocratique instable, qui conduit à des décisions imprudentes ou excessivement intransigeantes, notamment le rejet de propositions de paix raisonnables.

L'analyse de la guerre du Péloponnèse reste une référence majeure dans les études stratégiques et politiques modernes. L'œuvre de Thucydide est utilisée pour comprendre les mécanismes des conflits prolongés et les relations entre les grandes puissances, avec des parallèles établis notamment lors de la guerre froide. La rivalité entre Athènes et Sparte est ainsi souvent comparée à celle entre les États-Unis et l'Union soviétique, illustrant la pertinence continue des enseignements de ce conflit majeur.

Source principale :

- Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse : Récit détaillé et contemporain du conflit, couvrant les causes, le déroulement et les conséquences jusqu'en 411.

- Xénophon, Helléniques : Continuation de l'œuvre de Thucydide, couvrant la période 411-404.

- Plutarque, Vies parallèles (notamment les vies de Périclès, Alcibiade, Nicias et Lysandre).

- Diodore de Sicile, Bibliothèque historique : Récit plus tardif offrant un résumé synthétique.

Auteur : Stéphane Jeanneteau

Décembre 2010